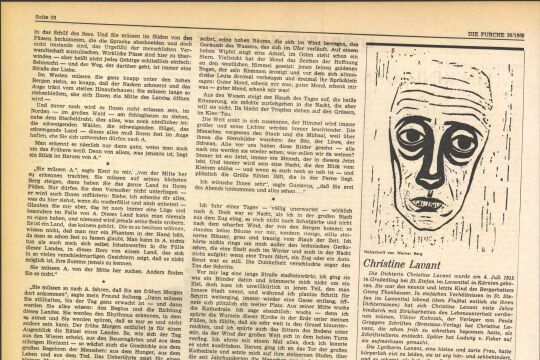

Maja Haderlap über Christine Lavant: Vielleicht etwas Rettendes

In Christine Lavants Erzählungen vernehmen wir die Stimmen derer, die wir üblicherweise nicht hören, mit einer Aufmerksamkeit, die hinter alle Masken blickt. Maja Haderlap, die den Christine Lavant Preis 2021 erhalten hat, über die großartige Dichterin.

In Christine Lavants Erzählungen vernehmen wir die Stimmen derer, die wir üblicherweise nicht hören, mit einer Aufmerksamkeit, die hinter alle Masken blickt. Maja Haderlap, die den Christine Lavant Preis 2021 erhalten hat, über die großartige Dichterin.

Herr, lass mich um Masken beten, / dass die anderen mich ertragen, / dass die unentwegten Klagen / nicht aus meinen Augen treten. / Masken, Masken gib mir viele, begehrt Christine Lavant in einem Gedicht aus dem Nachlass, um, wie sie sagt, ihr ausgesetztes Leben wenigstens als Spiel zu ertragen.

In diesem Gedicht kommt unverhüllt zum Ausdruck, wie sie sich ihrer ungewöhnlichen Lage als strickende, schreibende, reflektierende Frau weitab der literarischen Zentren bewusst war. Christine Lavant wusste um die Fragilität ihrer schriftstellerischen Existenz und passte sich, zu ihrem eigenen Schutz, so gut sie konnte, der unmittelbaren Umwelt an. Sie ertrug die Widersprüche des Verkanntwerdens, die Mühen der körperlichen Versehrtheit, ihre individuelle Einsamkeit.

Liebe Leserin, lieber Leser,

diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.

Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)

diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.

Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)

Auch heute, nahezu fünfzig Jahre nach ihrem Tod, changiert ihr öffentliches Abbild zwischen ländlicher Strickerin und Schriftstellerin, eine der ungewöhnlichsten Paarungen in der Literaturgeschichte. Dieses Abbild täuscht, es nährt die Mythenbildung, es kommt Christine Lavant zwar äußerlich nahe, und doch ist es eine Maske, die das geistige Bildnis der Schriftstellerin verdeckt. Erkennen wir hinter der Maske ihr wahres Gesicht, wer spricht in ihrer Literatur?

Bitteres Aufbegehren

Schon am Beginn meiner Begegnung mit den Gedichten von Christine Lavant stand eine Art Verwechslung. Ich bin ihren Texten nach dem Tod meiner Großmutter begegnet und war elektrisiert von der Erscheinung der Dichterin, da sie meiner Großmutter ähnlich sah. Das markante, von einem Kopftuch umfasste Gesicht schien mir vertraut, mehr noch, das Bildnis meiner Großmutter verschwamm mit dem Bildnis der Dichterin. Ich bildete mir sogar ein, die Stimme meiner Großmutter zu vernehmen, sobald ich Gedichte von Christine Lavant las. Das war gewiss irreführend und doch berührten der hohe und aufbegehrende Ton der Gedichte, die dunklen und leuchtenden Metaphern der Autorin meine emotionale Verfasstheit. Der Verlust eines nahen Menschen schärfte meine geistige Aufnahmefähigkeit.

Nicht zuletzt begann ich nach dem Tod meiner Großmutter zu schreiben, bewegt vom Schicksal einer Frau, von ihrem bitteren und verzagten Aufbegehren unter widrigsten Lebensumständen. An den gellenden Mut der Verzweiflung musste ich denken, wenn ich die Anrufungen und Anklagen der Christine Lavant las oder sprach, denn ein paar Gedichte aus der „Bettlerschale“ konnte ich auswendig aufsagen. Ich kroch in das sprachliche Fleisch dieser Verse, die mich zwar aufnahmen, dann jedoch wie eine Fremde ausschieden. Ich wurde vom Sog der bildhaften Sprache in die Texte gezogen, von der Weltbewegung in ihnen hin und her geworfen, vom Klang der Reime, die alles erträglich und schön machen wollen, wieder hinausbefördert. Zuweilen fragte ich mich, ob der natürlich anmutende Reim und die geschmeidig fließende Sprache bloß dazu dienten, mich mit dem zu versöhnen, was ich Schwindelerregendes zu lesen bekam.

Tiefer Ernst

Inzwischen haben sich viele Zeitschichten über das frühe Lesen gelegt. Ich entwickelte eine abwägende, bedächtige Leseweise, die in Folge meiner literarischen Tätigkeit überhandnahm. Sie hemmt mich zuweilen und schüchtert mich ein. Die Sehnsucht, von einem literarischen Text in jene gedanklichen Stromschnellen gerissen zu werden, wie damals, als ich das erste Mal die Gedichte von Christine Lavant las, ist dennoch nicht abgekühlt. Unverändert bleibt meine Faszination, mit welcher großen Selbstverständlichkeit, mit welchem tiefen Ernst, wie glaubhaft Christine Lavant die großen Worte Schmerz, Leiden, Gott, Verzweiflung, Demut, Entsagung und Furcht verwendet. Worte, die in der Literatur unserer Tage beinahe unberührbar geworden sind, die wir aus unterschiedlichen Gründen scheuen. Hingegen auch Christine Lavant wusste um das Prekäre dieser Begriffe, aber sie schrieb aus einer existenziellen Not, aus einem Schweigen heraus, in der die Worte etwas bedeuteten, oder bezeichneten. Man kann ihr dabei zusehen, wie weit sie sich in die Echokammern dieser Begriffe vorwagte, so weit, dass sie vor ihrem Mut zurückschrak und sich zur Ordnung, zum Einhalten rief.

Ich kroch in das sprachliche Fleisch dieser Verse, die mich zwar aufnahmen, dann jedoch wie eine Fremde ausschieden.

Wir hingegen leben in einer merkwürdigen Zeit, vom tosenden Sprachlärm umgeben. Die gottverlassene Stille, aus der Christine Lavant sprach, hat sich in wenige Reservate zurückgezogen. Wir stehen unter Druck, die Sprache so zu gebrauchen, dass sie sich für unsere Art der Kommunikation nützlich erweist, für unterschiedliche Medien und Zwecke der Repräsentation, dass sie fügsam wird und sich den wechselnden Denkschablonen anpasst. Wir sehen uns beim Sprechen und Quasseln zu, wir sind unsere eigenen Zuschauerinnen und Zuhörerinnen geworden. Das Gegenüber befindet sich außerhalb unserer Reichweite. Die öffentliche Sprache hantiert und handelt unaufhörlich mit Gefühlen, obwohl sie sich von unseren tiefsten, existenziellen Empfindungen abgekoppelt und verselbstständigt hat. Nichts ist dringlich, verbindlich, alles stellt sich zur Schau.

Gewiss können wir uns über die Liebe, den Schmerz und die Verzweiflung verständigen, vielleicht sogar über eine neue Form der Vereinsamung. Aber die großen Sinnzusammenhänge und Zuschreibungen sind aufgekündigt worden, und zwar vor langer Zeit. Das Glück spielt vorwiegend in einer anderen Liga. Es hat sich, von allen umworben und hofiert, dem Konsum an die Brust geworfen.

Wie aber steht es um Gott, um die Demut, die Furcht, das Schicksal, das Leiden? Wurden sie nicht abgeschafft, privatisiert, oder gar delogiert, dorthin abgeschoben, wo die Armut und das nackte Leben offenkundig werden. Man zeigt gerne mit dem Finger auf das Elend anderer, um hiesige Unzufriedene zu warnen, die, wenn sie schon an etwas leiden, sich für dieses Leiden schämen sollten, da es nur von ihrer Unfähigkeit zeugt, es zu überwinden. Die Tragödien werden zu Challenges umgedeutet, sich unter Beweis zu stellen. Wir besiegen nur noch unsere eigenen Unzulänglichkeiten und unser eigenes Unglück. Wie sollen wir uns um die großen Zusammenhänge kümmern, um die Natur, um ein sinnvolles Leben, um Gerechtigkeit, wenn aber für jede unerfüllte Sehnsucht ein Produkt oder eine sogenannte Dienstleistung im Tausch angeboten werden. Man wird langsam schwerhörig, wenn das Gesagte und Gepriesene nur nach barer Münze, nach Sieg und merkantiler Überzeugung klingen.

Die Leere, die sich hinter der durchprogrammierten, fitten Sprache auftut, ist der Raum, der von Demagogen und Angstpredigern besetzt wird. Sie siedeln sich dort an, wo die Sprache vom existenziellen Bewusstsein des Menschen, von seinen tiefsten Ängsten und Wünschen getrennt wurde. Dort befindet sich das von der Gesellschaft aufgegebene Gelände des Kreatürlichen, Bedürftigen. Wäre es nicht die Aufgabe der Literatur, deren Medium das Wort ist, diesen Raum zu beanspruchen, ihn ins Bewusstsein zu rücken und für die Erzählungen von Menschen zu nutzen, wie sie Christine Lavant zu Papier gebracht hat?

Forscher Ton

In ihren Erzählungen vernehmen wir die Stimmen derer, die wir üblicherweise nicht hören, die Stimmen der stillen, verschlossenen Kinder, die Stimmen körperlich und seelisch versehrter Menschen, die mit gesteigerter Aufmerksamkeit die Welt um sich wahrnehmen. Mit einer Aufmerksamkeit, die hinter alle Masken blickt. Diese Geschichten berühren uns, gerade weil die Autorin einen forschen, unsentimentalen Ton anschlägt.

Das für mich Ungeheuerlichste an Christine Lavants Texten ist ihre Auseinandersetzung mit Gott, mit der Idee des Gottes, mit seiner Ungreifbarkeit, Mehrdeutigkeit und Transzendenz. Gott ist nicht von dieser Welt, aber Christine Lavant holt ihn aus allen möglichen Himmeln auf die Erde zurück. Sie stellt ihn auf die Ebene der Menschen. In manchen Gedichten tritt Gott in der Maske eines Mannes auf, der sich verweigert, der maßlos, unberechenbar und unermesslich ist.

Für mich ist es nicht von Belang, ob der Gott der Christine Thonhauser ein angebeteter Geliebter oder nur ein gehörloser Vater ist. Nach meinem Ermessen ist die Dichterin in ihrer Anrufung, in ihrer Klage, in ihrem Aufbegehren und Begehren unvergleichlich. Kaum eine Schriftstellerin würde sich anmaßen, Gott herauszufordern, aber Christine Lavant setzt sich die Maske einer Magd auf, sie empört sich und rebelliert, sie spricht als Geliebte, als Eva, als Schwester der biblischen Schlange. Sie ist sich ihrer Anmaßung bewusst. Sie spricht vor dem Hintergrund des evangelikalen Sprechverbots der Frau in der Kirche, nach dem das Weib schweigen solle in der Gemeinde. Sie hat kaum ein paar Jahre die Volksschule besucht und doch berühren ihre geradezu biblische Räson, ihre existenzielle Sehnsucht den Grundton der philosophischen Schriften eines Søren Kierkegaards. Die Strickerin steht dem Philosophen in der Dringlichkeit ihrer Fragen in nichts nach, sie könnte sein weibliches Alter Ego sein, seine an materiellen Gütern arme, aber an Empfindungen und Lebenswissen reiche Schwester. Wie seltsam sich die körperlichen Versehrtheiten beider Menschen spiegeln, übereinanderlegen, wie ähnlich die Erfahrung, von Kindern deswegen verspottet zu werden, wie gleichartig die Verwendung eines Pseudonyms, das Sich-Verbergen hinter einer Namensmaske, um Angriffe abzuwehren. Und doch trennen sie Berge, Jahrzehnte und Leben.

Ich könnte vielleicht ein Geheimnis haben / mit der breitmächtigen Frau im gehäkelten Tuch, / die sich zwischen den Bahnschienen sonnt / und hinterhältig und grundgutmütig / die Vorstadthühner an sich lockt, schreibt Christine Lavant.

Ihre Literatur spricht unverschleiert und mehrdeutig von weiblicher Existenz. Sie begnügt sich nicht mit dem Schein der Dinge, auch wenn sie sich hinter Masken verbirgt. Sie birgt und bewahrt das kreatürliche Geheimnis eines Menschen, vielleicht etwas Rettendes in unserer fahrlässigen Zeit.

Ich danke sehr für den Preis, der ihren Namen trägt!

Maja Haderlap

Die Schriftstellerin Maja Haderlap, geb. 1961 in Eisenkappel/Zelezna Kapla (Österreich), war zwei Jahre Herausgeberin der Literaturzeitschrift "Mladje" und arbeitete danach 15 Jahre als Chefdramaturgin am Stadttheater Klagenfurt. Haderlap veröffentlichte auf Slowenisch und Deutsch Gedichte und Essays sowie Übersetzungen aus dem Slowenischen. Dieses Jahr wurde sie mit dem Christine Lavant Preis 2021 ausgezeichnet.

Die Schriftstellerin Maja Haderlap, geb. 1961 in Eisenkappel/Zelezna Kapla (Österreich), war zwei Jahre Herausgeberin der Literaturzeitschrift "Mladje" und arbeitete danach 15 Jahre als Chefdramaturgin am Stadttheater Klagenfurt. Haderlap veröffentlichte auf Slowenisch und Deutsch Gedichte und Essays sowie Übersetzungen aus dem Slowenischen. Dieses Jahr wurde sie mit dem Christine Lavant Preis 2021 ausgezeichnet.

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 40.000 Artikel aus 20 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!

Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 40.000 Artikel aus 20 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!