Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Osthandel als Preisbrecher?

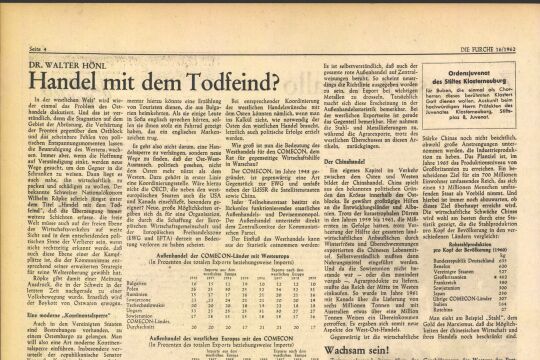

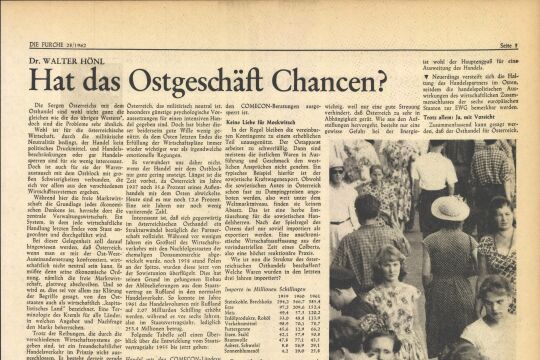

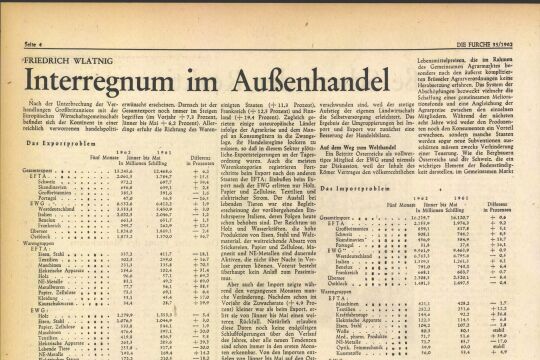

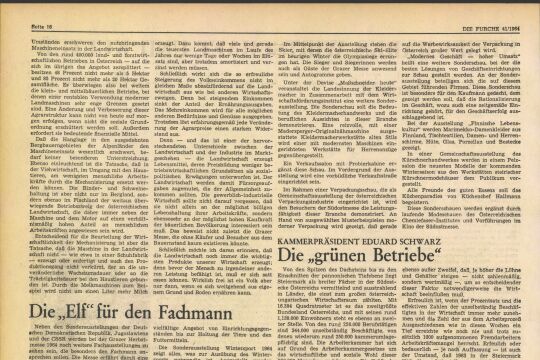

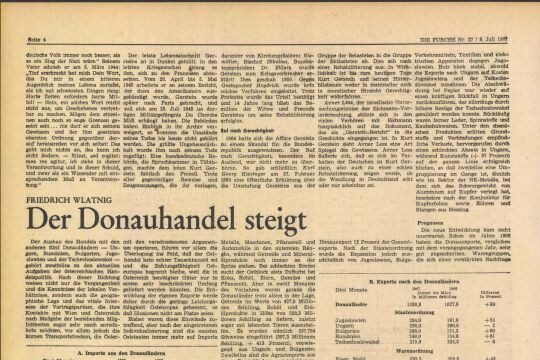

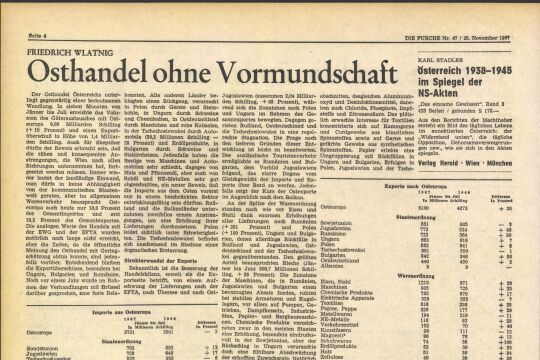

Bei den Bemühungen, das Preisgefüge in der Bundesrepublik stabil zu erhalten, allgemeiner gesagt: die Konjunktur zu dämpfen, spielt der Gedanke einer großzügigeren Einfuhrpolitik seine Rolle. Durch Erleichterung von Lieferungen aus Niedrigpreisländern, zu denen auch die osteuropäischen Staaten gehören, soll das Warenangebot auf dem deutschen Markt vergrößert werden. Davon verspricht man sich billigere Einfuhren, die die Preise im Inland bremsen, und, was fast noch wichtiger Ist, ein besseres außenwirtschaftliches Gleichgewicht. An sich bieten sich dem Osthandel als Preisbrecher gewisse Chancen, aber die deutsche Wirtschaft hat auch ihre Bedenken. Die Handelsbilanz der westeuropäischen : Industrieländer hat dem Ostblock gegenüber zur Zeit einen Uberschuß von rund einer Milliarde DM (250 Millionen US-(Bolachs Jhae.-Ausfufaraa..durch, den Eisernen Vorhang sind, im Vorjahr um sieben Prozent gestiegen, die der Bundesrepublik Deutschland allein um 17 Prozent. Für den Osthandel im ganzen bedeutet das gegenüber 1967 eine Steigerung um sieben Prozent, acht Milliarden DM (zwei Milliarden US-Dollar), aber im gesamten deutschen Außenhandel macht der Osthandel nicht mehr als etwa 4.3 Prozent aus. Bei dieser Berechnung figuriert als Osthandel der Warenaustausch nicht nur mit den Staaten des Warschauer Pakts, sondern auch mirt der Volksrepublik China, Nordkorea, Nordvietnam und der Mongolei, nicht aber mit Jugoslawien. Nicht einbezogen ist auch der Interzonenhandel, der in Bonn nach wie vor als innerdeutscher Handelsverkehr angesehen wird.

Die Bedenken vor allem der deutschen Industrie gehen dahin, daß bei den Konsumgütern, um die es sich Vorwiegend handelt, ein so scharfer Wettbewerb besteht, daß eine Erhöhung der Erzeugerpreise kaum durchgesetzt werden könnte. Von den Preissteigerungen der letzten Zeit entfällt nur ein kleiner Teil auf die industriellen Erzeugerpreise. Die preisstabilisierende Wirkung von Osteinfuhren könnte daher nur gering sein. Die Interessenten verweisen darauf, daß der Stand der deutschen Einfuhrliberalisierung seit langem anerkannt hoch sei. Außerdem kämen solche Maßnahmen weniger den währungsschwachen Handelspartnern zugute als anderen Produktionen und Ländern, die an sich schon auf dem deutschen Markt mit niedrigen Angeboten auftreten. Die deutsche Industrie fürchtet, daß die erweiterte Einfuhrliberalisierung bei einem geringen Erfolg Strukturschäden mit sich brächte, die bei „neuralgischen“ Branchen der zum großen Teil miittelständischen Konsumgüterproduktion zu erwarten wären. Sie sollten gegen Preisunterbietungen und auch gegen gelegentlich unfaire. £ Einfuhtmaktikettaie-;. schützt. werden. Wo noch Kontingente und Selbstbeschränkungen bestünden, lägen besondere Gründe vor, die es nicht erlaubten, zu einer nahezu totalen Liberalisierung überzugehen.

Dafür wird geltend gemacht, daß die deutschen Einfuhren im Jänner 1969 um 25 Prozent höher lagen als ein Jahr zuvor. Für Dezember und Jänner zusammen ergibt sich eine Zunahme um 15 Prozent, während die deutschen Ausfuhren nur um zwölf Prozent höher lagen. Die konjunkturellen Auftriebskräfte haben in Verbindung mit der steuerlichen Entlastung der Einfuhr also bereits in der gewünschten Richtung gewirkt. Im ganzen Jahr 1968 haben die Einfuhren um 15,7, die Ausfuhren um 14,4 Prozent zugenommen. Eine weitere . Einfuhrliberalisierung ginge, nach der Ansicht dieser Kritiker, zu Lasten gerade der Branchen,'die eben erst -.dank, dem Konjunktufauf-schwwrag aus den ..roten Zahlen“ herausgekommen sind. “ .

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!