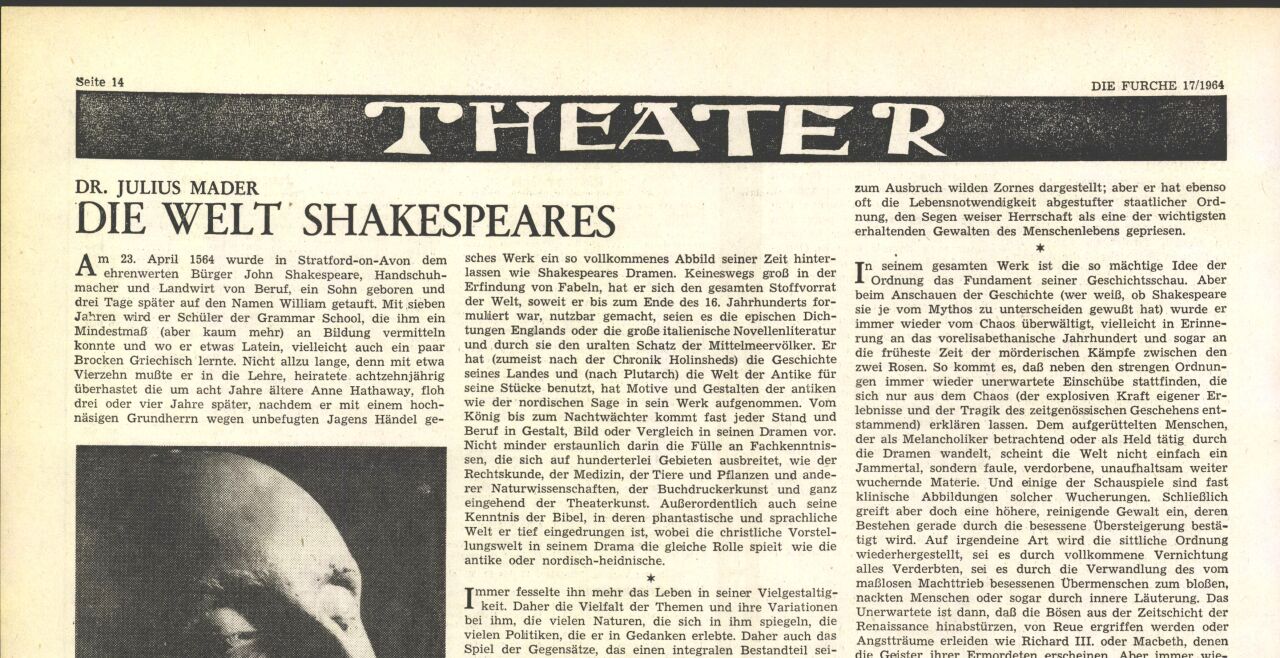

Am 23. April 1564 wurde in Stratford-on-Avon dem ehrenwerten Bürger John Shakespeare, Handschuhmacher und Landwirt von Beruf, ein Sohn geboren und drei Tage später auf den Namen William getauft. Mit sieben Jahren wird er Schüler der Grammar School, die ihm ein Mindestmaß (aber kaum mehr) an Bildung vermitteln konnte und wo er etwas Latein, vielleicht auch ein paar Brocken Griechisch lernte. Nicht allzu lange, denn mit etwa Vierzehn mußte er in die Lehre, heiratete achtzehnjährig überhastet die um acht Jahre ältere Anne Hathaway, floh drei oder vier Jahre später, nachdem er mit einem hochnäsigen Grundherrn wegen unbefugten Jagens Händel gehabt hatte, nach London, die Frau und drei Kinder zurücklassend. Damit ist das Kapitel Provinzleben abgeschlossen.

In der aufstrebenden Weltstadt London wandte sich der junge Shakespeare alsbald dem Theater zu, das damals zur großen Mode, ja zu einer förmlichen Leidenschaft geworden war. Es gehörte zum Lebensgefühl der Zeit. „Die ganze Welt ist Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler.“ (So setzte der melancholische Jaques den Schauspieler als Hauptgleichnis des Menschen, um nur eines von den vielen ähnlichen Beispielen in Shakespeares Werken zu nennen.) In London wurde Shakespeare zunächst Schauspieler (wohl kein bedeutender) und übernahm vermutlich bald die Aufgaben eines Spielleiters, Dramaturgen und — damit eng im Zusammenhang — auch die eines Theaterdichters. Nach wenigen Jahren schon ist er geschäftlicher Hauptteilnehmer und Leiter einer Truppe, die er mit Energie und Umsicht zu einer der ersten des Landes macht. Im Sommer 1592 (also im fünften Jahr seines Londoner Domizils) warnt bereits ein berühmter Autor in einem neidischen Pamphlet vor dem Mitglied einer Schauspielertruppe, dabei ein Zitat aus Shakespeares Jugendwerk „Heinrich VI.“ benutzend: „ ... ein Emporkömmling ... der sich mit seinem in der Haut eines Komödianten verborgenen Tigerherzen für ebenso fähig hält, wie die Besten von uns, einen Vers auszuschmücken, und sich, ein richtiger Hansdampf in allen Gassen, einbildet, er sei der einzige ,Bühnenerschütterer' im ganzen Land.“ Shake-scene; mit diesem Wortspiel konnte nur Shakespeare gemeint sein.

Am 23. April 1616 starb er, wohlhabend und angesehen, nachdem er in den letzten vier Jahren seines Lebens in dem krämerischen, händel- und prozeßsüchtigen Stratford mit Schuldscheinen und Häuserbesitz das Seine in den Beutel gebracht hatte. Wir haben keine Erklärung dafür, warum der noch nicht Fünfzigjährige die letzten Jahre seines Lebens völlig verstummte.

Sein Werk umfaßt 36 Theaterstücke, 154 Sonetten und zwei im rhetorischen Zeitgeschmack gehaltene Epen. Er hinterließ nicht ein einziges handgeschriebenes Manuskript eines seiner Bühnenwerke. Sieben Jahre nach seinem Tode, 1623, erschien, von zweien seiner ehemaligen Theaterkollegen zusammengestellt, die Gesamtausgabe, ein hoher Folienband mit 36 Dramen — eines der Museumsstücke der Weltliteratur. Ben Johnson, der bedeutendste unter Shakespeares dichtenden Zeitgenossen, hat der First Folio enthusiastisch huldigende Verse („Sohn nicht einer, sondern aller Zeit“) vorausgeschickt. Festzuhalten wäre, daß Shakespeares Werk fast von Zeile zu Zeile, von Szene zu Szene, dem Zweifel unterliegt, ob es in den auf uns gekommenen Worten aus seiner Fedw stammt.

Von den großen Dramatikern der Weltliteratur hat allein Shakespeare mit der Summe seiner Dramen ein Werk geschaffen, in dem alle Schichten des Seins, die göttlichen wie die menschlichen Strukturen, Natur und Menschenwelt, zur Einheit zusammengefaßt sind. Tausenderlei verschiedene Dinge sind von einem einzigen in den Dienst der Dichtung gestellt, deren geistige und seelische Ausmaße, deren Fassungskraft ohne Beispiel sind. Seit Homer hat kein dichterisches Werk ein so vollkommenes Abbild seiner Zeit hinterlassen wie Shakespeares Dramen. Keineswegs groß in der Erfindung von Fabeln, hat er sich den gesamten Stoffvorrat der Welt, soweit er bis zum Ende des 16. Jahrhunderts formuliert war, nutzbar gemacht, seien es die epischen Dichtungen Englands oder die große italienische Novellenliteratur und durch sie den uralten Schatz der Mittelmeervölker. Er hat (zumeist nach der Chronik Holinsheds) die Geschichte seines Landes und (nach Plutarch) die Welt der Antike für seine Stücke benutzt, hat Motive und Gestalten der antiken wie der nordischen Sage in sein Werk aufgenommen. Vom König bis zum Nachtwächter kommt fast jeder Stand und Beruf in Gestalt, Bild oder Vergleich in seinen Dramen vor. Nicht minder erstaunlich darin die Fülle an Fachkenntnissen, die sich auf hunderterlei Gebieten ausbreitet, wie der Rechtskunde, der Medizin, der Tiere und Pflanzen und anderer Naturwissenschaften, der Buchdruckerkunst und ganz eingehend der Theaterkunst. Außerordentlich auch seine Kenntnis der Bibel, in deren phantastische und sprachliche Welt er tief eingedrungen ist, wobei die christliche Vorstellungswelt in seinem Drama die gleiche Rolle spielt wie die antike oder nordisch-heidnische.

Immer fesselte ihn mehr das Leben in seiner Vielgestaltigkeit. Daher die Vielfalt der Themen und ihre Variationen bei ihm, die vielen Naturen, die sich in ihm spiegeln, die vielen Politiken, die er in Gedanken erlebte. Daher auch das Spiel der Gegensätze, das einen integralen Bestandteil seiner Kunst bildete. Es gibt bei ihm weder Tragödie noch Komödie, es gibt immer nur beide. Shakespeare verwendet deren Elemente, wie in der Musik Dur- und Moll-Tonarten verwendet werden. Um so lebensechter wirken seine Stücke. Tragik und Komik, Poesie und Prosa sind darin nur Variationen ein und desselben Themas. Das freie Nebeneinander widerstreitender Charaktereigenschaften ist das eigentliche Grundmerkmal der von ihm geschaffenen Gestalten. In Macbeth mischen sich Heldentum und fast hysterische Furcht, Othello ist gütig und grausam, Lear königlich und schwach, Cleopatra gemeine Buhlerin und Königin von fast gottähnlicher Allmacht, Prospero hart, herrsch- und rachsüchtig und doch wieder voller Mitgefühl, verzeihend und entsagend. Die Geschöpfe Shakespeares haben meist etwas Unstetes an sich; statt eines klaren Entweder-Oder zeigen sie eine kunstvolle Mischung gegensätzlicher Elemente, wodurch der Eindruck des Unergründlichen, Irrealen, Geheimnisvollen und eben dadurch des Realen entsteht.

Auch seine Gesichte interpretiert Shakespeare auf verschiedenste Weise. Er glaubt — und wir sollten mit ihm glauben — an die Elfen (Sommernachtstraum), an die Hexen (Macbeth), an die Totengeister (Hamlet, Macbeth) wie in animist-ischer Frühzeit. Gleichzeitig aber ist er der Zweis^ felsüchtige, 'der Montaigne stt^Ber'6 hat. Er sagt rasch hintereinander „ich glaube“, „ich glaube nicht“. Sowohl das Ja wie das Nein ist wahr, und der zweifelnde Shakespeare ist vielleicht der gläubigste.

Sein Verhältnis zum unteren Volk ist ambivalent: Er ist der Feind der Handwerker oder, wie man heute sagen würde, der Arbeiter, er gibt ihnen die Rolle der Clowns. Sie sind die Unwissenden, die kein Theater spielen können. Und wenn sie im „Sommernachtstraum“ die Tragödie von Pyramus und Thisbe (das sind Romeo und Julia in der Antike) darstellen sollen, so wirkt das neben dem feinen Theater der Gesellschaft wie eine groteske Vergröberung von Proleten. Aber anderseits erkannte er in ihnen unter der Derbheit den common sense, die Besonnenheit, den einfachen Tiefsinn.

Die Politik gehört nicht minder wesentlich zum Shake-spearschen Weltstoff. Aber weder war er der aristokratische Volksverächter, noch der unbedingte Königsanhänger, nicht Revolutionär noch Prophet der Demokratie. Er hat die Verderblichkeit des Herrschaftswahnes und der Tyrannei bis zum Ausbruch wilden Zornes dargestellt; aber er hat ebenso oft die Lebensnotwendigkeit abgestufter staatlicher Ordnung, den Segen weiser Herrschaft als eine der wichtigsten erhaltenden Gewalten des Menschenlebens gepriesen.

In seinem gesamten Werk ist die so mächtige Idee der Ordnung das Fundament seiner Geschichtsschau. Aber beim Anschauen der Geschichte (wer weiß, ob Shakespeare sie je vom Mythos zu unterscheiden gewußt hat) wurde er immer wieder vom Chaos überwältigt, vielleicht in Erinnerung an das vorelisabethanische Jahrhundert und sogar an die früheste Zeit der mörderischen Kämpfe zwischen den zwei Rosen. So kommt es, daß neben den strengen Ordnungen immer wieder unerwartete Einschübe stattfinden, die sich nur aus dem Chaos (der explosiven Kraft eigener Erlebnisse und der Tragik des zeitgenössischen Geschehens entstammend) erklären lassen. Dem aufgerüttelten Menschen, der als Melancholiker betrachtend oder als Held tätig durch die Dramen wandelt, scheint die Welt nicht einfach ein Jammertal, sondern faule, verdorbene, unaufhaltsam weiter wuchernde Materie. Und einige der Schauspiele sind fast klinische Abbildungen solcher Wucherungen. Schließlich greift aber doch eine höhere, reinigende Gewalt ein, deren Bestehen gerade durch die besessene Übersteigerung bestätigt wird. Auf irgendeine Art wird die sittliche Ordnung wiederhergestellt, sei es durch vollkommene Vernichtung alles Verderbten, sei es durch die Verwandlung des vom maßlosen Machttrieb besessenen Übermenschen zum bloßen, nackten Menschen oder sogar durch innere Läuterung. Das Unerwartete ist dann, daß die Bösen aus der Zeitschicht der Renaissance hinabstürzen, von Reue ergriffen werden oder Angstträume erleiden wie Richard III. oder Macbeth, denen die Geister ihrer Ermordeten erscheinen. Aber immer wieder lockte Shakespeare auch das Elementare, ähnlich seinen Gewittern und Stürmen.

Das Rätsel, wie ein und derselbe Mensch so beschwingte, erdüberlegene, lebensheitere Komödien und ebenso überzeugende Tragödien voll tragischem Pessimismus und voller Weltverachtung schaffen konnte, läßt sich nur durch eine Wandlung in der Einstellung zur Welt und in der Auffassung des Lebens erklären. Der Verlauf der Lebenslinie Shakespeares vollzieht sich fast parallel mit der Entwicklungskurve seines Werkes. Die genialische Kraftmeierei, die wirre Ansammlung ungeheuerlicher Bösewichter und gräßlicher Taten im Erstlingswerk („Titus Andronicus“), der geistreiche Zierstil und andere modische Finessen seiner ersten Lustspiele wurden bald überwunden. Erst mit „Richard III.“ hat er zum erstenmal die großartige, im dramatischen Sinne formende Kraft der Menschennatur begriffen, mit „Romeo und Julia“ die besinnungslose Leidenschaft junger Menschen nach den anfangs schwelgerischen Ausbrüchen reiner und gegenständlicher gestalten und beherrschen gelernt und mit dem „Sommernachtstraum“ das erste Meisterwerk seiner vollkommenen Lustspielkunst geschaffen.

Schon in den letzten Lustspielen tauchen melancholische, ; pessimistische Farben und Sjirnmungen,, Gedanken .und Anschauungen auf. Vom ironischen Spiel führte später „Hamlet“ zu den immer drohenderen Finsternissen der Menschen- und Weltbetrachtung in den großen Tragödien, bis zur ungeheuerlichen Deklamation des Menschenhasses in „Timon von Athen“. Erst in den letzten Märchenspielen, vor allem im großen Schlußwerk „Der Sturm“, nimmt Shakespeare versöhnlichen Abschied von der Welt.

Tede große Dichtung, die in der Welt ist, wächst und verändert sich mit der Welt und mit uns. Von daher mag man unmittelbar in Shakespeare sogar Elemente des antiillusionistischen, absurden Theaters von heute entdecken. Der polnische Literaturhistoriker Jan Kott hat das in einem kürzlich erschienenen faszinierenden Buch, „Shakespeare — unser Zeitgenosse“, überzeugend am „Lear“ verdeutlicht. Goethes „Shakespeare und kein Ende“ gilt denn nach wie vor, weil der große dramatische Kosmos letztlich unaus-deutbar bleibt wie das Leben selbst in seiner Dichte und Fülle.