Am 17. Jänner begehen die christlichen Kirchen Österreichs den "Tag des Judentums“. Einmal mehr kommt damit längst verschwundenes jüdisches Leben in den Blick.

Im Schatten von Deutschkreutz im Burgenland wurden vor gut 70 Jahren 284 ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter beim Bau des "Südostwalls“ von den Nazis ermordet und in einem Massengrab des Friedhofs von Zelem verscharrt. Misrachi Österreich, eine 1902 in Litauen von Rabbi Isaak J. Reines gegründete orthodox-zionistische Bewegung, lud daher im Herbst letzten Jahres Vertreter von Politik und Kirchen zu einer Gedenkveranstaltung ins Schloss Deutschkreutz. "Zelem“ (Deutsch: Bild im Sinn von Götzenbild) hatte die jüdische Gemeinde Deutschkreutz genannt, um nicht immer das im Christlichen wurzelnde Wort "Kreuz“ aussprechen zu müssen.

Eine Gedenktafel auf dem Friedhof mit den Namen der Ermordeten, die der damalige Gemeindearzt gegen den Befehl der SS fein säuberlich in das Totenbuch der Gemeinde eingetragen hatte, gibt den Opfern im Sinne des Propheten Jesaia ein Stück ihrer Würde zurück: "Ihnen allen errichte ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal, ich gebe ihnen einen Namen, der mehr wert ist als Söhne und Töchter: Einen ewigen Namen gebe ich ihnen, der niemals ausgetilgt wird.“ (Jes 56,5) Nach dem Totengedenken und den Gebeten auf dem Friedhof reichte es seitens der abwesenden Geladenen gerade einmal zu freundlich verlesenen Grußworten.

Ringen um Identität

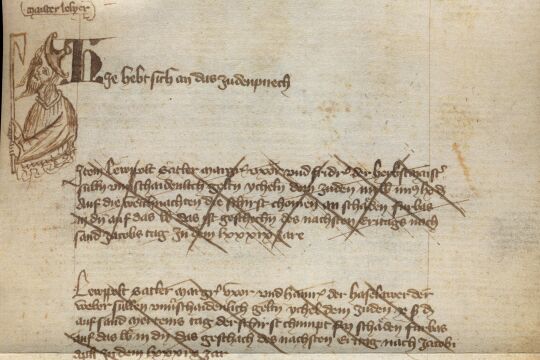

Der Blick in die Zukunft ist kaum erhellend, wenn Erinnerung an das Geschehene ausgeblendet und für die kommenden Generationen verdunkelt wird. Schon 1678 erwähnen die Annalen der Deutschkreutzer Gemeinde einen ersten Rabbiner. Die Blütezeit der jüdischen Gemeinde von Zelem begann jedoch erst ein Jahrhundert später, als Fürst Paul Esterházy den aus Mähren, Nieder- und Oberösterreich vertriebenen Juden Schutz angeboten hatte, den er dann 1675 in einem Schutzbrief besiegelte. Darin wird den jüdischen Gemeinden die niedrige Gerichtsbarkeit gewährt, aber auch gestattet, ihren Alltag und damit ihren Glauben nach jüdischen Gesetzen und Vorschriften zu leben. Diese eingeschränkte Gerichtsbarkeit fiel also in den Kompetenzbereich des Grundherren, der damit auch seine schutzbefohlenen Juden bisweilen vor der Willkür staatlicher Behörden retten konnte.

Eisenstadt war 1670 die erste und wichtigste der sieben Gemeinden ("Schewa Kehilot“). Sodann erfolgte die Gründung anderer Gemeinden in Kittsee, Frauenkirchen und Deutschkreutz. Ein Jahr später erfuhren auch die Gemeinden in Mattersdorf (heute Mattersburg), Lackenbach und Kobersdorf eine Wiederbelebung jüdischen Lebens. Als die aus Siebenbürgen stammenden Kuruzen 1704 Eisenstadt belagerten, suchten die ungeschützten Juden der sieben Gemeinden Zuflucht in der Feste Forchtenstein. Viele von ihnen flüchteten nach Wien, wo sie wieder geduldet waren. Erst als die Unruhen in Westungarn im Jahr 1708 endgültig zu Ende waren, kehrten sie wieder nach Eisenstadt zurück.

Auch im südlichen Burgenland, wo die ungarische Magnatenfamilie Batthyány ihre Schutz- und Grundherrschaft ausübte, entstanden in der Periode vom 16. zum 18. Jahrhundert fünf bedeutende jüdische Gemeinden. Heute liegen drei davon in Österreich (Rechnitz, Schlaining und Güssing); Groß-Kanisza und Körmend in Ungarn.

Adelige Grundbesitzer stellten den Juden gegen Bezahlung Schutzbriefe aus und verbesserten dadurch ihre finanzielle Gebarung, die sie vor allem auch für die Landesverteidigung gegen die Türken benötigten. Demnach standen wirtschaftliche Gründe für die angebotene Schutzherrschaft neben humanitären Ansinnen, was allerdings heute auf jüdischer Seite in Zweifel gezogen wird. Und das, obwohl etwa der Zusatz "Jarum Hodo“ (hebräisch für "seine Herrlichkeit werde erhöht“) in allen Schriftstücken, in denen vom Fürsten die Rede ist, beigefügt ist.

Als Grundfesten der jüdischen Gemeinden im Burgenland bauten diese die wichtigsten Strukturen auf und entwickelten durch gute Bildungsmaßnahmen hoch angesehener Talmudgelehrter eine gesellschaftliche Identität. Aus den eng verbundenen "Sieben Gemeinden“ entwickelten sich Eisenstadt, Mattersdorf und Deutschkreutz zu Zentren, die durch ihre "Jeschivot“, die Talmudhochschulen, über die Grenzen hinaus bekannt wurden. Das Bemühen um hervorragende Ausbildung wurzelte damals wie heute im steten Ringen um die Identität des über die gesamte Welt verstreuten Judentums.

Toleranz, aber wenig Integration

Ein alter Volksspruch aus dem Burgenland wirft Licht auf die beiden Lebenswelten vor der Schoa des 20. Jahrhunderts: "Wenn die Juden und die Christen zugleich Ostern haben, folgt ein fruchtbares Jahr“. Dieses Sprichwort könnte auf das ländlich-bäuerliche Alltagsmilieu hinweisen, das zum Bindeglied der beiden Volksgruppen wurde. Neben der durch die Schutzherrschaft begründeten Toleranz gab es vereinzelte Akkulturationsversuche, die eher von den Juden ausgingen, die sich notgedrungen der deutschen Sprache und Kultur annähern mussten. Diese Kontakte bestanden auch zum Wiener Raum. Ein deutscher Eintrag in das Gemeindebuch von "Unterberg-Eisenstadt“ 1744 bezeugt, dass die jüdische Gemeinde lange vor dem Dekret Josephs II. (1783) auch der Sprache der einheimischen Bevölkerung Westungarns mächtig war.

Das gesellschaftliche Leben der jüdischen Gemeinden war von einer auf die Lebensinteressen gerichteten Gemeinsamkeit geprägt, während ihr persönlich-familiäres und somit auch religiöses Leben in Westungarn und später im Burgenland von einem Nebeneinander geprägt war. Bis zu den Reformen Josephs II. hatten die Juden kein Recht, im ungarischen Königreich zu residieren, aber die Esterházy’schen Schutzbriefe räumten ihnen für Verhaltensregeln und ein Schutzgeld ein begrenztes Heimatrecht ein. Ihr Kontakt mit der staatlichen Obrigkeit beschränkte sich oft auf die Erledigung steuerlicher Verpflichtungen. Die Juden waren freilich auf ihre christlichen Nachbarn angewiesen, vor allem deshalb, weil sie gezwungen waren, ihnen ihre Produkte zu verkaufen, um dem Schutzherrn, aber auch dem Klerus das vereinbarte Schutzgeld bezahlen zu können. Für die Esterházys waren die Schutzzahlungen der in ihrem Gebiet geduldeten Judengemeinden ein wichtiges Einkommen, auch wenn die jüdischen Familien in ihren oft lumpigen Hütten teils sogar auf karitative Hilfe angewiesen waren. Im Zusammenleben zwischen Christen und Juden, die in manchen Gemeinden bis zu 50 Prozent ausmachten, kam es bisweilen zu Beschwerden, selten jedoch zu Zusammenstößen. Die beiden Gruppen waren wirtschaftlich zu sehr aufeinander angewiesen.

Jüdisch-christliche Konkurrenz

Christliche Kaufleute beklagten nicht selten den regellosen Handel ihrer jüdischen Konkurrenten und nannten diese offen Betrüger. Immer wieder wurden die Juden auch des Stehlens von Rindern, Schafen und Gänsen bezichtigt und beschuldigt, durch skrupellosen Handel mit gebrauchter Bettwäsche, Fellen und verdorbenem Fleisch ansteckende Krankheiten zu verbreiten. Ein Dorn im Auge der Christen waren die jüdischen Abtrünnigen, die vom Fürsten ermuntert wurden, sich taufen zu lassen, und dafür oft substantielle Güter erhielten. Solche Glaubensübertritte blieben aber Einzelfälle. Von der karitativen Tätigkeit der Esterházys waren die Juden ausgeschlossen. Wenn die Schutzherren zu Juden zuvorkommend waren, wurde dies oft mit Ablehnung der Nicht-Juden quittiert. Immer wieder stößt man auf Dokumente, in denen Christen hoffen, dass die Juden allesamt einmal wegzögen.

Im 19. Jahrhundert wurden im heutigen Burgenland über 8000 Juden gezählt, 1938 waren es nur mehr 3000. Nach der Machtergreifung der Nazis ist 30 Prozent von ihnen die Flucht gelungen, alle anderen wurden ermordet. In einer leiser werdenden Erinnerungskultur ist ihre Geschichte noch nicht geschrieben. Heute leben im Burgenland weniger als ein Dutzend Juden.

Infos zum Tag des Judentums:

www.christenundjuden.org

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!