Politologe Münkler: „Österreich verliert immer mehr Einfluss“

Der deutsche Politikwissenschafter Herfried Münkler über die nötige Abkehr der EU vom Einstimmigkeitsprinzip, Österreichs selbstgewählte "Bedeutungslosigkeit“, Viktor Orbáns Gewieftheit und Indien als Schlüssel einer neuen Weltordnung.

Der deutsche Politikwissenschafter Herfried Münkler über die nötige Abkehr der EU vom Einstimmigkeitsprinzip, Österreichs selbstgewählte "Bedeutungslosigkeit“, Viktor Orbáns Gewieftheit und Indien als Schlüssel einer neuen Weltordnung.

In seinem jüngsten Buch beschreibt der deutsche Politikwissenschafter Herfried Münkler eine „Welt in Aufruhr“. Welche Rolle darin (noch) Europa spielt, wird er beim diesjährigen „Pfingstdialog“ präzisieren. Vorab erklärt er im FURCHE-Gespräch, warum die EU-Außenpolitik abseits des Einstimmigkeitsprinzips gestaltet werden müsste, wie es die EU schafft, in puncto Waffenlieferung die USA zu ersetzen, warum ein Amerika unter Donald Trump auf die „autokratische Bank“ wechseln könnte – und welche Rolle er Brasilien zuschreibt.

Liebe Leserin, lieber Leser,

diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.

Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)

diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.

Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)

Die FURCHE: Die in Ihrem Buch beschriebene Weltordnung wird von fünf Mächten bestimmt: USA, EU, Russland, China und Indien. Es sei aber nicht sicher, so Ihre Analyse, ob die Staaten ihre Machtstellung auch umsetzen könnten. Sie bezweifeln das vor allem bei der EU und Russland. Warum?

Herfried Münkler: Die Europäische Union ist im Augenblick eine Veranstaltung der Selbstblockierung – aufgrund der Einstimmigkeitsregel, die zur Folge hat, dass Akteure wie Viktor Orbán zu Vetospielern werden können. Das heißt, es muss ein Mehrheitsentscheidungs-Prinzip durchgesetzt werden. Das ist aber nicht einfach, weil diese Entscheidung selbst noch unter den Bedingungen des Einstimmigkeitsprinzips erfolgen muss. Orbán wird nicht so dumm sein, sich selbst zu entmachten. Also wird man zu der Lösung greifen müssen, die Europa schon mehrfach gewählt hat: eine neue Institution zu gründen.

Die FURCHE: Wie genau gilt es, diese Institution zu konstituieren?

Münkler: Ich kann mir das so vorstellen: Fünf Mächte – Frankreich, Deutschland, Polen und vielleicht noch zwei Vertreter des Südens – ziehen die Außenpolitik an sich. Die anderen machen dann unter den Bedingungen mit, die die fünf vorgeben, oder sie lassen es. Das ist vermutlich die am ehesten gangbare Lösung, um aus dem Problem der Einstimmigkeitsregelung herauszukommen. Wenn auf diese Weise eine neue Dynamik in die EU hineingekommen ist und man tatsächlich auch als außenpolitischer Akteur auftritt, wird die EU zu einer politischen Allianz. Also nicht nur einer Währungsallianz und einer Wirtschaftsallianz. Das ist der Schlüssel.

Die FURCHE: Für die kommenden Wahlen zum Europäischen Parlament wird ein Rechtsruck prognostiziert. Sehen auch Sie diesen als wahrscheinlich an?

Münkler: Ja. Überall ist der Anteil der Rechtspopulisten bei nationalen und regionalen Wahlen gestiegen. Bei Europawahlen haben die Leute schon immer ihren Unmut zum Ausdruck gebracht. Es sind keine rationalen Überlegungen, sondern, auf gut Deutsch gesagt, Wahlen des Rauskotzens von Befindlichkeiten. Man wählt Parteien, die dem Europaprojekt negativ gegenüberstehen. Insofern wird es den Rechtsruck geben, aber der wird zunächst einmal nur das Europaparlament betreffen. Und das Europaparlament ist ja neben Ministerrat und Kommission nur eine der drei zentralen Institutionen der EU. Die Rechten werden aber keine Mehrheit haben. Der randständige Teil wird etwas größer werden.

Die FURCHE: Welche Destabilisierungspotenziale sehen Sie in einer neuerlichen EU-Erweiterung?

Münkler: Wahrscheinlich ist es sinnvoll, einen Status zwischen vollständigem Mitglied und strategischer Partnerschaft zu schaffen. Es gibt die EU-Strategie der Pazifizierung des Balkanraums. Den Staaten versprach man bei Erfüllung der Kopenhagen-Kriterien über einen längeren Zeitraum eine EU-Mitgliedschaft. Die EU ist in ihrer gegenwärtigen Verfassung aber nicht in der Lage, weitere Mitglieder aufzunehmen, weil sie unter keinen Umständen weitere Vetospieler in ihren Reihen haben kann. In diesem Zwischenzustand hätten die Akteure relativ viel Zugang zum gemeinsamen Markt und alle anderen Vergünstigungen, aber mit reduzierten Pflichten und Rechten.

Die FURCHE: Sehen Sie diesen Zwischenzustand auch als Option für die Ukraine?

Münkler: Das Problem der Ukraine kann auf diese Weise gelöst werden. Denn es ist klar: Frankreich wird gegen eine Vollmitgliedschaft der Ukraine votieren, weil das die Rolle der Franzosen als Hauptempfänger der Agrarhilfen der EU infrage stellen wird. Als großer Agrarstaat würde die Ukraine Frankreich ins zweite oder dritte Glied drängen. Andererseits braucht die Ukraine, wenn sie denn politisch überleben soll, so etwas wie einen Rückhalt in der EU. Das wird man wohl nur handhaben können, indem man einen neuen Status der Mitgliedschaft erfindet. Das heißt dann vielleicht auch, dass man einige gegenwärtige Vollmitglieder, die mit den Rechten und Pflichten überfordert sind, zu dieser assoziierten Mitgliedschaft bewegt.

Mit dem Scheitern im Irak und Afghanistan wurde den USA klar, dass die Hüterrolle doch nicht so einfach war.

Die FURCHE: Sie argumentieren in einem Podcast der „Zeit“, dass die USA ihre Rolle als Welthüter aufgegeben haben, nennen den Rückzug aus Afghanistan als eigentliche Zeitenwende. Wie meinen Sie das?

Münkler: Nach dem Kalten Krieg war die bipolare Weltordnung mit zwei dominierenden Mächten zu Ende. Die Sowjetunion war weg, die USA waren allein. Sie wurden zum alleinigen Hüter der Welt. Mit dem Scheitern im Irak und Afghanistan wurde ihnen klar, dass die Hüterrolle doch nicht so einfach war. Donald Trumps Parole „America first“ symbolisierte den Rückzug aus dieser Rolle. Es war ja auch Trump, der den Rückzug aus Afghanistan in Doha ausgehandelt hatte. Man könnte den Beginn der Aufgabe der Hüterrolle auch mit Obamas Zurückhaltung in Syrien ansetzen. Ich glaube, dass die Aufgaben eines Hüters der Weltordnung auf mehrere Schultern verteilt werden müssen. Deswegen mein Vorschlag von der Gruppe der fünf. Die USA werden dabei eine Rolle spielen, und zwar vermutlich gleichgewichtig mit China.

Die FURCHE: Gegenüber dem ZDF haben Sie mit der Aussicht auf eine Wiederwahl Trumps und angesichts der Eskalation im Nahen Osten davon gesprochen, dass die Europäer sich befähigen müssen, Russland allein die Stirn zu bieten. Welche Szenarien haben Sie im Sinn?

Münkler: Kurzfristig kann man das hinbekommen, indem die einzelnen europäischen Länder ihre Rüstungsproduktion hochfahren, um auf diese Weise die Ukraine wirklich mit Waffen und Munition versorgen zu können sowie beim Ausfall der Amerikaner als Lieferanten die Aufgabe alleine zu übernehmen. Wenn man die Bevölkerungszahl der europäischen NATO-Mitglieder auf der einen Seite rechnet und auf der anderen Seite Russland, dann sind die Europäer dreimal so viele wie die Russen. Und wenn man die Bruttoinlandsprodukte rechnet, dann ist es ein Vielfaches. Es ist also keine Frage des Könnens, sondern eine des Wollens. Aufgrund nationaler Befindlichkeit, des Bestehens auf Souveränitätsrechten und des Verhältnisses zwischen Berlin und Paris bestehen Zweifel, ob die Europäer dazu in der Lage sind. Kurzum, sie müssen über ihren Schatten springen, wenn sie eine Rolle spielen wollen. Kein Nationalstaat wird das allein schaffen. Die Alternative ist, wie der indische Historiker Dipesh Chakrabarty vor einigen Jahren gesagt hat, die „Provinzialisierung Europas“. Also eine reiche Ecke, in der es den Leuten eher gut als schlecht geht, aber die weltpolitisch keine Rolle spielt.

Die FURCHE: Der Iran ist spätestens nach dem Angriff auf Israel ein nicht zu unterschätzender geopolitischer Faktor. Welche Fehler hat der Westen mit ihm gemacht?

Münkler: Seit dem Sturz des Schahregimes hat der Westen keine größeren Fehler mehr gemacht. Bis auf einen: die Aufkündigung des Atomabkommens durch Trump. Der Iran hat seine Agenda verfolgt, sich in Isolation begeben und gilt als Vorkämpfer der Schiiten. Die geopolitische Verbindung zwischen Moskau und Teheran wiederum hat eine historische Tiefe. Im Zweiten Weltkrieg standen im Norden des Irans russische und sowjetische Truppen und im Süden eher die Briten, um zu verhindern, dass die Deutschen dort ihre Nazifinger reinbringen. Das wurde dann aufgelöst.

Die FURCHE: Wie vorhersehbar war der Angriff für die Europäer?

Münkler: Der Iran macht heute eine Politik als eine selbstständige Mittelmacht, die versucht, die anderen islamischen Staaten der Region zu beeinflussen. Dazu braucht der Iran den Konflikt mit Israel. Andererseits hat er sich mit dem Angriff in der Nacht auf den 14. April eher zurückgehalten. Er hat es vorher angekündigt und nichtam Sabbat angegriffen. Die Israelis haben das so effektiv abgewehrt, dass es eher eine Niederlage des Iran als ein großer Erfolg war. Das bietet dem Kabinett Netanjahu, wenn es vernünftig ist, die Möglichkeit, es dabei zu belassen. Der israelische Gegenschlag war ja eher symbolischer Art und damit ein Akt der Deeskalation.

Die FURCHE: Heißt das, die Lage könnte sich wieder entspannen?

Münkler: Der Iran steht kurz vor der Fertigstellung der Atombombe. Insofern wird sich in den nächsten Monaten und Jahren entscheiden, ob wir eine nukleare Trias im Nahen und Mittleren Osten haben werden. Iran, Saudi-Arabien und dann auch die Türkei, die sich nuklear bewaffnen. Und natürlich Israel, das aber offiziell nie gesagt hat, dass es nukleare Waffen besitzt. Das ist das Gefährliche, was den Iran-Israel-Konflikt betrifft. Wenn die Israelis nicht beschließen, das iranische Atomprogramm mit einem massiven Militärschlag zu durchkreuzen, dann wird erst einmal Ruhe einkehren. Aber die Ruhe ist tendenziell eine mit Ablaufdatum.

Indien hat hinreichend Voraussetzungen, um gewissermaßen als dritter Akteur die die beiden Bänke auszubalancieren.

Die FURCHE: Innerhalb der Ordnung der fünf – wie kommt Ihre Selektion zustande?

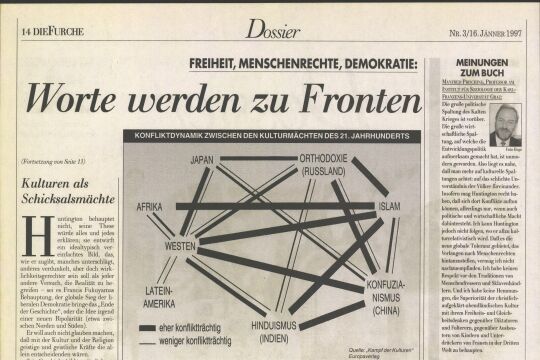

Münkler: Im Augenblick ist davon auszugehen, dass es eine demokratische Bank innerhalb des Fünfersystems gibt, auf der die USA und die Europäer sitzen, und eine autoritäre Bank, auf der die Russen und die Chinesen sitzen. Wobei ich immer betonen muss, dass es keinen Westen mit geeinten Interessen mehr gibt. Und es gibt auch Unterschiede zwischen den Chinesen und den Russen. Die Russen sind ein autokratisches Regime. Die Chinesen sind sicherlich autoritär, aber mehr noch technokratisch. Diese vier Mächte sitzen aber sozusagen eins zu eins einander gegenüber. Die Versuchung ist groß, das auszuhebeln. Möglicherweise, indem man China auf die Seite des Westens zieht. Aber es braucht trotzdem in einem solchen System ein Zünglein an der Waage. Und diese Rolle fällt Indien zu. Indien verbindet auf der einen Seite eine tiefe Feindschaft mit China. Auf der anderen Seite gibt es eine enge Bindung an Russland, jedenfalls was Waffenlieferungen anbetrifft. Indien hat ein eigentümliches Verhältnis zu Europa: Zwar hat es das britische Demokratiemodell übernommen, aber eine Aversion gegen die Briten, weil sie so lange als Kolonialmacht präsent waren. Andererseits haben die Briten Indien von einer geografischen zu einer politischen Einheit gemacht. Indien hat daher hinreichend Voraussetzungen, um gewissermaßen als dritter Akteur die beiden Bänke auszubalancieren. Die Bereitschaft für diese Machtposition scheint da zu sein. Sonst wären sie nicht zum Mond geflogen oder würden so viel Geld ausgeben, um große Sportereignisse nach Indien zu holen.

Die FURCHE: Wie bewerten Sie die Dynamik angesichts der aktuellen Wahlen in Indien, auch in Bezug auf Narendra Modi?

Münkler: Das ist ein eher unappetitlicher Hindu-Nationalismus, der aggressive Züge gegenüber Pakistan, Bangladesch und auch gegen die Muslime im eigenen Land trägt. Aber in dem Maße, in dem Indien involviert wird in eine solche Aufgabe, die Ansehen und Prestige und Einfluss bringt, wird man sich auch in der Modi-Partei überlegen, wie viel Spaltung der Gesellschaft man in Anspruch nehmen soll; ob nicht möglicherweise diese globale Führungsrolle hinreichend ist, um Respektabilität in der Wählerschaft zu generieren. Die Akzeptanz und das Hofieren Indiens und Modis könnten eher dämpfend auf seine nationalistisch-hinduistisch-spalterischen Tendenzen wirken.

Die FURCHE: Sie sehen da auch keine Gefahr der Annäherung an die autoritäre Bank?

Münkler: Na gut, sowohl die Autoritären als auch die Demokraten schauen mit einer gewissen Besorgtheit, wohin Indien sich bewegt. Als Zünglein an der Waage einmal in die eine, einmal in die andere Richtung. Aufgrund des dynamischen Systems kann man nicht sagen, wie lange die USA auf der Bank der liberalen Demokraten sitzen werden. Wenn Trump an die Macht kommt, kann man nicht ausschließen, dass auf der Bank der Autoritären plötzlich drei sitzen. Sodass es dann an Indien ist, sich eher in Richtung der Europäer zu bewegen, wodurch es noch einmal größeren Einfluss bekommen würde.

Herfried Münkler

Herfried Münkler ist emeritierter Professor für Politikwissenschaften mit dem Schwerpunkt Politische Theorie und Ideengeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Viele seiner Bücher gelten als Standardwerke. Seine jüngste Publikation „Welt in Aufruhr“ wurde mit dem Bruno-Kreisky-Preis ausgezeichnet.

Herfried Münkler ist emeritierter Professor für Politikwissenschaften mit dem Schwerpunkt Politische Theorie und Ideengeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Viele seiner Bücher gelten als Standardwerke. Seine jüngste Publikation „Welt in Aufruhr“ wurde mit dem Bruno-Kreisky-Preis ausgezeichnet.

Die FURCHE: Sie schneiden in Ihrem Buch auch extremere neoliberale Ideen an, bei denen große Konzerne oder ökonomische Netzwerke an die Stelle von Staaten treten. Welchen Einfluss haben mächtige Unternehmen in Zukunft auf die Weltordnung?

Münkler: Man wird sicher sagen müssen, dass sie Einfluss haben. Die globalen Handelsströme werden im Wesentlichen von den großen Konzernen organisiert und nicht von den Staaten. Andererseits können die Staaten in Verbünden wie der Europäischen Union schon Einfluss darauf nehmen; etwa indem sie die Ansiedlung der Chip-Industrie in Europa entsprechend finanzieren, die Rückverlagerung der Produktion medizinischer Grundstoffe entsprechend alimentieren. Das sind Eingriffe in globale Handelslinien mit dem Ziel, Abhängigkeit und Erpressbarkeit zu begrenzen; sodass also vermutlich die Globalisierung der Zukunft nicht weiter über den heutigen Stand hinausgeht.

Die FURCHE: Wird es dann in Zukunft keine großen Handelsabkommen mehr geben?

Münkler: Man wird davon ausgehen dürfen, dass tendenziell alle diese von mir erwähnten fünf Akteure in begrenztem Maße dem Freihandel skeptisch gegenüberstehen und Elemente einer nationalprotektionistischen Politik einbringen. Die Handelsströme bleiben dann unterhalb der Schwelle einer Beeinträchtigung strategischer Autonomie. Damit schwindet natürlich letzten Endes auch der Einfluss von Handel, aber auch von Nichtregierungsorganisationen in der Politik. Letztere müssen nur überlegen, was ein Faktor oder eine Gruppe ist, die zurzeit keine Stimme hat, und an deren Stelle gewissermaßen stellvertretend die Stimme erheben. Und schon sind sie eine Macht, die ihrerseits jedoch keinen Schutz gewähren kann. Die Nichtregierungsorganisationen werden sicherlich auch in dem System der fünf an Einfluss verlieren.

Die FURCHE: Sollte es wirklich dazu kommen, dass Europa sich zu einer „reichen Ecke“ entwickelt und geopolitische Relevanz verliert: Wer tritt dann an die Stelle von Europa in diesem Machtgefüge?

Münkler: Im Augenblick ist niemand zu sehen, der für die Bank der Demokraten passen würde. Die existierenden Kandidaten sind eher unsichere. Brasilien etwa ist in sich nicht gefestigt genug, um diese Rolle zu spielen. Da sind nach wie vor die Wirtschaftskraft und der politische Einfluss von Deutschland allein größer. Das heißt, dass die Europäer, auch wenn sie auf beiden Beinen hinken, erst einmal auf der Bank sitzen, weil es keine Alternativkandidaten gibt. Das heißt nicht, dass nicht in zehn oder in zwanzig Jahren einer da sein kann. Das kann man nicht ausschließen.

Die FURCHE: Eine letzte Frage zur Rolle von Österreich. Sie plädieren für eine aktive Geopolitik Europas. Österreich setzt aber große Stücke auf seine Neutralität: Ist diese Haltung noch zeitgemäß?

Münkler: Was heißt zeitgemäß? In dem Augenblick, wo die Frage der Feindschaft wieder dominant wird und man politische Probleme nicht dadurch löst, dass man, wer auch immer da auftritt, zum guten Freund erklärt, ist die Neutralität ein Einflussverlust. Der Einfluss Österreichs innerhalb der EU ist seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges zurückgegangen. Und er wird weiter zurückgehen, wenn man auf die Neutralität besteht. Neutralität bedeutet immer eine Position der Unentschiedenheit, die letzten Endes umkippt in Bedeutungslosigkeit. Die Schweizer versuchen das zu konterkarieren, indem sie die Friedenskonferenz ausrichten, zu der Putin laut eigener Aussage nicht erscheinen wird. Es wird also kein Ergebnis geben. Je größer die Rolle klassischer Macht ist, desto unbedeutender wird der Anspruch der Neutralen, Vermittlungsinstitution und Verhandler zu sein. Es ist sehr interessant, dass die Türkei in jeder Hinsicht mehr bewirkt hat als diejenigen, die in Wien und Bern bei jeder Gelegenheit rufen, sie können vermitteln, ohne dass einer sie gefragt hat. Die Ukraine wird nur jemanden vermitteln lassen, der ihr Sicherheitsgarantien geben kann. Und dazu ist das österreichische Bundesheer nicht in der Lage. Das unterscheidet sicherlich Österreich von der untergegangenen Habsburger Monarchie.

Dieses Interview wurde von Journalismus-Studierenden der FH Joanneum Graz im Rahmen von „Styria Ethics“ geführt. Es entstand in Kooperation mit dem Pfingstdialog „Geist und Gegenwart“, der am 15. und 16. Mai zum Thema „Europas Regionen. Zukunft gestalten“ stattfindet (nähere Infos unter www.pfingstdialog-steiermark.at).

Welt in Aufruhr

Die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert.

Von H. Münkler.

Rowohlt, 2023.

528 S.

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?

Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf mehr als 175.000 Artikel seit 1945 – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!

Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf mehr als 175.000 Artikel seit 1945 – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!

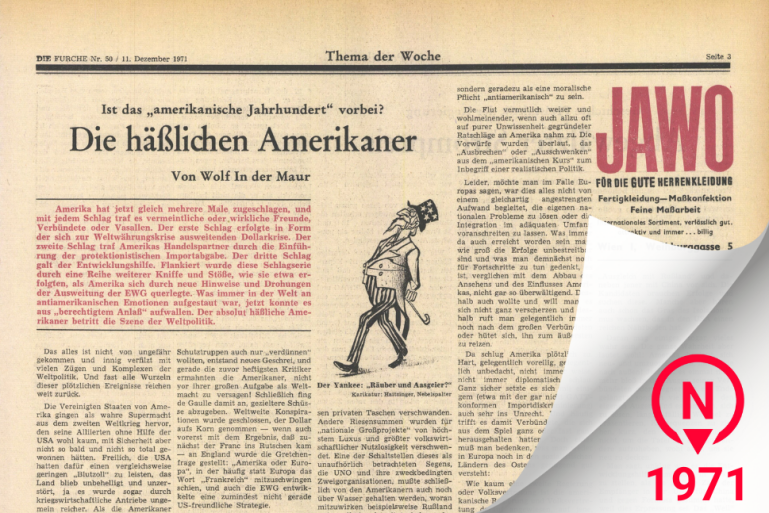

Aus dem FURCHE-Navigator: Die häßlichen Amerikaner

In einem FURCHE-Artikel schreibt Wolf In der Maur im Jahr 1971 über geopolitische Fehltritte der USA und wie sie sich auf ihre Rolle als Weltmacht auswirken.