Die bitteren Pillen für Patientinnen

Gesundheitliche Probleme äußern sich bei Frauen oft anders als bei Männern. Weil das Gesundheitswesen aber nach wie vor männlich dominiert ist, sind Patientinnen nicht selten medizinisch im Nachteil. Ein neuer Aktionsplan soll nun mehr Bewusstsein schaffen.

Gesundheitliche Probleme äußern sich bei Frauen oft anders als bei Männern. Weil das Gesundheitswesen aber nach wie vor männlich dominiert ist, sind Patientinnen nicht selten medizinisch im Nachteil. Ein neuer Aktionsplan soll nun mehr Bewusstsein schaffen.

Seit geraumer Zeit fühlt sich die gerade ins Krankenhaus eingelieferte Frau müde und schwach. Sie klagt über Schwindelanfälle und Schweißausbrüche, seit Tagen kann sie sich kaum konzentrieren. Ihre Wirbelsäule schmerzt. Kein Wunder, wenn man die Doppelbelastung vieler Frauen bedenkt, wird sich nun so mancher Arzt denken und chronischen Stress diagnostizieren. Eines aber wird im männlich dominierten Gesundheitssystem oft verkannt: Anders als bei Männern äußern sich Herzprobleme bei Frauen oftmals nicht durch Atemnot, Übelkeit oder Druck im Brustkorb, sondern durch Symptome wie oben genannt. Dazu kommt ein völlig anderes Kommunikationsverhalten gegenüber Ärzten: "Wenn eine Frau beispielsweise einen Infarkt hatte, erklärt sie eher nicht, dass ihr Herz schmerzt und das Gefühl in den Arm ausstrahlt, sondern sagt etwas wie 'Mir ist irgendwie ungut'. Das wird dann schnell bagatellisiert", weiß Anna Maria Dieplinger, ehemalige Leiterin des Sozialdienstes im Allgemeinen Krankenhaus Linz und Uni-Lektorin.

Fehleinschätzung mit Folgen

Weil ihr Zustand oft nicht richtig eingeschätzt wird, werden Frauen häufig viel später und in deutlich schlechterem Zustand in Spitäler eingeliefert, sind für längere Zeit auf Intensivstationen untergebracht als Männer und versterben letztlich häufiger. Auch Medikamentendosen werden nach wie vor auf den "durchschnittlichen Mann" mit 75 Kilogramm und im mittleren Alter zugeschnitten. "Die Durchschnittsfrau mit etwa 60 Kilogramm folgt also bei der Einnahme von Antibiotika oder Schmerzmittel jener Dosis, die eigentlich für einen Mann berechnet wurde", so Dieplinger.

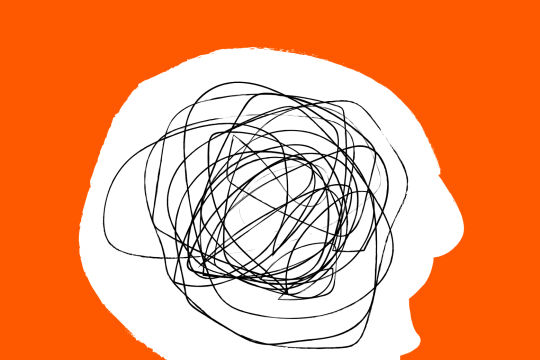

Dass im Gesundheitssystem - wie auch in anderen Bereichen der Gesellschaft - noch immer der Mann als Bezugsgröße gehandhabt wird, kommt nicht von ungefähr: "Das war traditionell 2000 Jahre lang so. Auch wenn man die Spitzenmedizin international betrachtet, ist diese rein quantitativ noch überwiegend männlich. Angefangen bei Nobelpreisträgern der Medizin bis zu den Primarärzten und Universitätsprofessoren", erklärt Beate Wimmer-Puchinger, klinische und Gesundheitspsychologin und Wiener Frauengesundheitsbeauftragte. Dabei gibt es eine ganze Fülle von Beschwerden, von denen Frauen stärker betroffen sind als Männer: Sie leiden häufiger an Depressionen und psychosozialen Belastungen, durch veränderte Hormone haben sie im höheren Alter öfter mit Osteoporose oder Harninkontinenz zu kämpfen. Auch Migräne macht vor allem ihnen zu schaffen.

Der Preis der Pflege

Um besser auf die gesundheitlichen Bedürfnisse von Frauen eingehen zu können, soll es in Österreich in absehbarer Zeit einen nationalen Aktionsplan für Frauengesundheit geben. Wie eine Umfrage des Frauenministeriums zeigt, scheint dieser notwendig: Zwar gaben hier 85 Prozent der Befragten an, auf ihre Gesundheit zu achten, gleichzeitig fühlt sich aber mehr als die Hälfte der Frauen im Alter bis zu 60 Jahren permanent gestresst. "Der Gesundheitszustand der Frauen wird in allen internationalen Studien von Frauen schlechter beurteilt als von Männern", weiß Wimmer-Puchinger. Das komme daher, dass sie einerseits sensibler seien als Männer und andererseits auch durch die Doppelt-und Dreifachbelastung von Familie und Karriere stärker belastet würden. Nach wie vor lastet die Pflege von Kindern und Angehörigen auf den Schultern der Frauen, die wiederum gesundheitliche Konsequenzen wie Burn-out zu tragen haben. Hier kommt für Anna Maria Dieplinger die Aufklärungsverantwortung niedergelassener Ärzte ins Spiel: "Wenn eine Frau kommt und meint, dass ihr alles zu viel wird, dann reicht es nicht, ihr Kopfschmerztabletten zu verschreiben." Vielmehr müsse man mit ihr über Alternativen wie etwa Kinderbetreuung oder eine stärkere Einbindung des Mannes sprechen, damit Frauen nicht länger zum Missbrauch "legaler Drogen" wie etwa Schmerz-und Schlafmittel oder Antidepressiva greifen müssten.

Medizinische Gleichstellung

Auch die Einkommensschere trägt laut Dieplinger zum gesundheitlichen Ungleichgewicht bei: "Wenn die Frau weniger verdient, kann sie sich weniger leisten -etwa, wenn sie sich alternativmedizinisch behandeln lassen möchte." Finanziell bedingt zählen vor allem Alleinerzieherinnen, Frauen mit Migrationshintergrund und Pensionistinnen zur gesundheitlichen Risikogruppe.

Langsam rückt das Thema der Frauengesundheit aber in den Fokus diverser Fachgesellschaften. "Da hat sich in den letzten Jahren einiges getan, allen voran in der Kardiologie, Psychiatrie und Suchtbehandlung", berichtet Wimmer-Puchinger. Ein Diplom für Gender-Medizin, wie es Ministerin Heinisch-Hosek von der Ärzte-Standesvertretung fordert, sei für Anna-Maria Dieplinger ein "erster guter Schritt". Vor allem in der Ärzteausbildung wünscht sie sich aber mehr Aufmerksamkeit für die Frauengesundheit, die momentan nur in einzelnen Ringvorlesungen behandelt wird. Der geplante Nationale Aktionsplan für Frauengesundheit stimmt auch Beate Wimmer-Puchinger positiv: "Ich bin ganz zuversichtlich, dass uns das weiterbringen wird!"