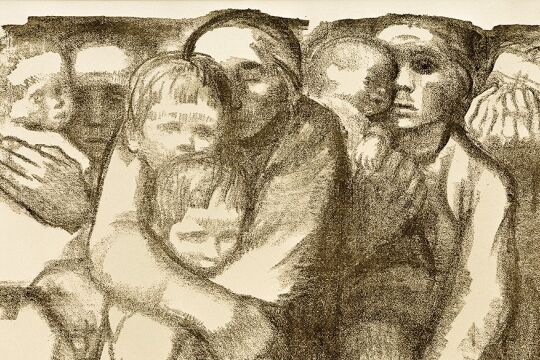

Kinder und Jugendliche in der Krise: Der Wert ihres Seelenwohls

Kollateralschäden: Für viele Kinder und Jugendliche wurde der Lockdown zu einem emotionalen Loch ohne Boden. Ausgerechnet durch eine Richtlinie aus dem Gesundheitsministerium blieben psychisch Erkrankte auf sich gestellt.

Kollateralschäden: Für viele Kinder und Jugendliche wurde der Lockdown zu einem emotionalen Loch ohne Boden. Ausgerechnet durch eine Richtlinie aus dem Gesundheitsministerium blieben psychisch Erkrankte auf sich gestellt.

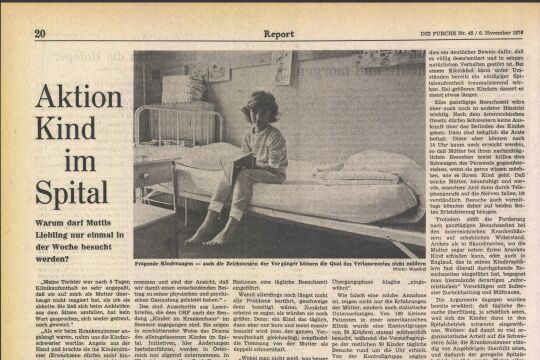

Die Schulen lange geschlossen, die Kindergärten auf Notbetrieb, ein medizinisches System im Alarmzustand – so sah die Realität in Österreich noch vor wenigen Wochen aus. Doch während die Aufmerksamkeit auf Infektionszahlen und epidemiologische Kurven gelegt wurde, gerieten die Probleme von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Vorbelastungen ins Hintertreffen. Es sind dann solche Antworten, die die Eltern von Betroffenen während des Lockdowns von Spitälern erhielten: „Solange ihr Sohn nicht droht, sich aus dem Fenster zu werfen, oder Ihnen ein Messer an die Kehle hält, können wir nichts tun.“

Im konkreten Fall geht es um die Mutter eines Burschen, nennen wir ihn Paul, der zwei Monate an die Decke gestarrt hatte und in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen nicht einmal kurz vor die Tür gegangen war. Auch für Schularbeiten war er gegen Ende der Phase nicht mehr zu bewegen gewesen. Zudem verschärften Pauls Schreianfälle die Situation. Die Mutter kontaktierte schließlich den Psychosozialen Notdienst in Wien, eine telefonische Anlaufstelle für Akutfälle – der verwies sie an das Allgemeine Krankenhaus in Wien (AKH). Dort wiederum erklärte man, dass das Spital aufgrund der Covid-19-Krise keine Termine zur Diagnostizierung vergebe.

Deshalb wandte sich die Mutter an niedergelassene Psychologen und Psychiater. Und die delegierten die Causa zurück ans AKH. So ging es wochenlang hin und her – bis das AKH schließlich wieder begann, Termine auszugeben. Durch den dadurch entstandenen Zeitverlust hatte sich Pauls Zustand allerdings verschlimmert. Seine Geschichte ist kein Einzelfall. Für viele Heranwachsende wurde der Lockdown zu einem emotionalen Loch ohne Boden. So berichten die Eltern eines anderen Kindes davon, wie ihr Sohn in eine massive Drogensucht schlitterte – die nach vielen Hilfeschreien und einem ähnlich wie eingangs geschilderten Spießrutenlauf mit der Einweisung in die Psychiatrie unter polizeilicher Aufsicht endete. Ausschlaggebend war letztlich aber deliquentes Verhalten und nicht das Suchtproblem.

Die Patientenzahlen steigen, die Einnahmen sinken

Die Paradoxie: Es mangelte nicht am Willen der Ärzte. Sowohl im AKH als auch bei niedergelassenen Psychotherapeuten und Psychiatern stießen die Eltern auf offene Ohren. Auch der Psychosoziale Notdienst zeigte sich verständnisvoll. Gleichzeitig verwiesen sämtliche Anlaufstellen auf eine Richtlinie des Gesundheitsministeriums. Demnach sollten keine direkten Konsultationen vorgenommen werden. Die Begründung des Ministeriums mutet sonderbar an. So wurde in der entsprechenden Empfehlung darauf verwiesen, dass man das Schreibmaterial nicht desinfizieren könne ...

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!