„Der Tod kommt immer zu früh ...”

Die Diagnose „Krebs” löst fast immer Schock, Angst und Betroffenheit aus. Patienten und Angehörige brauchen aber das Gefühl der Nähe und Geborgenheit, um eine schwierige Therapie beginnen zu können.

Die Diagnose „Krebs” löst fast immer Schock, Angst und Betroffenheit aus. Patienten und Angehörige brauchen aber das Gefühl der Nähe und Geborgenheit, um eine schwierige Therapie beginnen zu können.

Krebs. Ein Wort, das fast jeder Familie in Österreich bekannt ist. Denn statistisch gesehen stirbt in jeder Familie ein Mitglied an Krebs. So vielversprechend die therapeutischen Möglichkeiten auch bei vielen Krebsarten heute sind, so bedeutet bei einigen Formen dieser gefürchteten Krankheit die Diagnose doch auch den sicheren Tod.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat sich zum Ziel gesetzt, daß im Jahre 2000 jeder unheilbar Krebskranke schmerzfrei und in Würde sterben kann. Ein Ziel, dem sich Institutionen und Ärzte in den letzten Jahren in großen Schritten genähert haben.

„Diagnose Krebs.” Ist diese Diagnose einmal gestellt, ist die darauffolgende Zeit für Betroffene, Betreuer und Angehörige vorerst einmal äußerst schwierig. Die erste Beaktion ist oft Schock und Verleugnung. Auch Angehörige erleben das so. Man erfährt die Diagnose, will sie aber in ihrer ganzen Tragweite nicht wahrhaben. Man hofft, daß die Ärzte sich geirrt haben oder daß die Diagnose zurückgenommen wird. In weiterer Folge kommt es oft zu großem Zorn und Traurigkeit. Emotionslos zu reagieren, wenn die Diagnose Krebs gestellt wird, gelingt wohl niemandem. Im vertrauten Kreis versuchen Betroffene oft ihre Gefühle zu verbergen. Angehörige wiederum möchten den Betroffenen nicht mit ihren Ängsten belasten. So werden Mauern aufgebaut, die ein Miteinander-Beden verhindern. Das Gefühl, daß Krebs etwas Schreckliches sein muß, verstärkt sich so auf beiden Seiten. Dabei ist gerade in dieser Phase Aufrichtigkeit und Vertrauen wichtig.

In dieser Phase muß jeder mit seinen Gefühlen zurechtkommen, und dabei sensibel für die Gefühle des anderen - speziell des Betroffenen -sein. Auch wenn man theoretisch weiß, daß es am besten ist, ruhig und beherrscht zu bleiben, ist Wut und Trauer über die Erkrankung unvermeidbar. Diese Anspannung macht sich oft in Streit und Auseinandersetzungen Luft. Solche Auseinandersetzungen sind aber wertvoll und können unter Umständen auch Erleichterung bringen. Die Erfahrung hat gezeigt, daß es für Menschen leichter ist, mit dieser belastenden Zeit zurechtzukommen, wenn sie es sich erlauben, ihren Gefühlen - auch in negativer Hinsicht - Ausdruck zu verleihen.

Der krebskranke Patient braucht seine Freunde und seine Familie als einen konstanten Faktor in einer sich in Veränderung befindlichen persönlichen Welt. Die Haltung der anderen: „Ich bin für dich da”, bietet große Unterstützungsreserven. Leider gibt es noch immer zu wenig Information darüber, wie man als Angehöriger/Freund eines Krebskranken mit dieser Krankheit umgehlen und sich mit ihr auseinandersetzen kann. Das zeigt auch die Tatsache, daß sich Familienmitglieder oft isoliert und alleingelassen mit ihren Problemen fühlen.

Wie eine Familie die Krebserkrankung bewältigt, hängt auch in starkem Maß davon ab, wie die Familie bisher funktioniert hat und wie die Aufgaben verteilt waren. Es kann auch durch die Veränderung der Aufgabenaufteilung in der Familie zu Konflikten und Problemen kommen.

Eine Unterstützung und Gesprächsbasis im Freundesund Familienkreis ist nicht immer gegeben, sodaß andere Formen emotionaler Unterstützung wie Angehörigengruppen oder Beratungsgespräche Erleichterung bringen können. Auch für Kinder ist diese Zeit besonders belastend. Sie brauchen viel Zuwendung, wenn es in der Familie einen Krebspatienten gibt. Hier können Großeltern, Freunde oder andere Bezugspersonen helfend eingreifen.

Die Auseinandersetzung mit der Krebserkrankung wird durch den Krankheitsverlauf selbst, durch die Fähigkeit des Patienten zur psychischen und- sozialen Anpassung („coping” genannt), sowie durch die Unterstützung, die er aus seiner Umgebung erfährt („social support”) beeinflußt. Krebs wird vom Betroffenen fast immer auf die Erfahrung reduziert, daß nun das Leben total eingeschränkt ist, daß es eine Abkehr vom gewohnten und als frei empfundenen Leben gibt. Deshalb wird die Situation Krebskranker vor allem von der Gefahr der sozialen Isolation und den Belastungen des Selbstwertgefühls bestimmt. Patienten fühlen sich in ihrem Selbstwerterleben oft extrem labilisiert. Die psychischen Anpassungsmöglichkeiten werden durch den Verlust der körperlichen Integrität und durch die Einbußen der Funktionsfähigkeiten stark überfordert.

Es ist sicher so, daß in der sogenannten Akutphase Krebskranker seitens des Patienten starke Abwehrmechanismen eingesetzt werden. Das ist auch gut und gesund. In dieser Phase ist es für den Patienten auch sinnvoll, die „Ohren anzulegen” und sich auf das Thema „wie komme ich hier und jetzt mit meinem Kranksein zurecht”, „wie komme ich durch die Therapie durch” zu konzentrieren und alle

Kraft auf diese Dinge zu fokussieren. Ganz wichtig ist es natürlich für jeden Betroffenen, ein funktionierendes Netz von Beziehungen zu haben. Die können durch Familienangehörige, aber auch durch Institutionen wie spezielle Abteilungen in Krankenhäusern oder durch Beratungszentren gefunden werden.

Natürlich kommt es häufig zum sogenannten „Burn-Out-Syndrom” bei den Betreuenden, sowohl privat als auch auf den Krankenstationen. Der Umgang mit chronisch Kranken ist immer belastend. Betreuer müssen selbst wissen und bestimmen, wie viel sie zu geben imstande sind, sonst werden Probleme, die aus einer Betreuung entstehen, auch oft Anlaß zu Konflikten zu Hause in den Familien und in der Partnerschaft. An solchen Überforderungen sind schon viele Partnerschaften zerbrochen, denn anderen helfen zu können, heißt noch lange nicht, das gleiche auch für sich selbst zu schaffen.

Das wichtigste, was von pflegerischer und ärztlicher Seite getan werden muß, ist die Vermittlung aller notwendigen Informationen. Wenn man sich nachts in einem finsteren Wald befindet, so kann es möglicherweise zu Angstgefühlen kommen. Der gleiche Wald, tagsüber und mit erkennbaren Strukturen, flößt keinerlei Angst ein. Das heißt, die Dunkelheit läßt den Phantasien freien Spielraum, weil es nichts gibt, woran man sich festhalten und orientieren kann. So ist es auch, wenn jemand durch die Diagnose einer möglicherweise todbringenden Krankheit aus seinem alltäglichen Dasein stürzt. In diesem Fall braucht der Mensch dringend Orientierungshilfen. Diese werden zum Beispiel auf einer onkologischen Station durch die Begelmäßigkeit von Aktivitäten wie Blutabnahme, Visiste und Therapie gewährleistet. Je mehr eine Krankenstation Erfahrung mit Krebskranken hat, desto besser und wirksamer funktionieren diese Strukturen. Wenn Blutdruckmessen, pflegerische Tätigkeiten, Gespräche et cetera regelmäßig und übersichtlich ablaufen, gibt das dem Patienten die Struktur, die er braucht. An ihr kann er sich in der ersten Betreuungsphase festhalten.

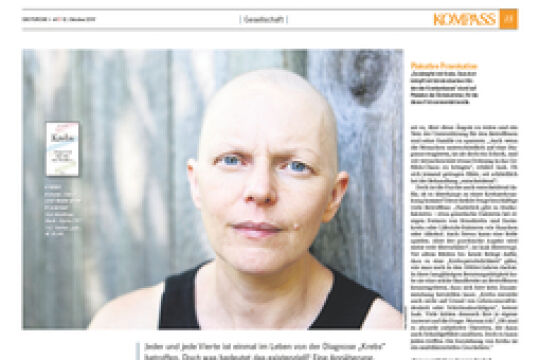

Vieles ist in dieser Zeit zu bedenken. Die Verschiebung des Gleichgewichts innerhalb einer Familie, der „dunkle Wald” ist für viele auch die dunkle Wortwahl im Zusammenhang mit dem Begriff „Krebs”: Die bösen Krebszellen, Krebse schauen in der Natur auch bedrohlich aus, sie haben lange Scheren, können sehr unangenehm sein, sie leben im Dunklen, kommen nur nachts hervor, es graust einem vor ihnen et cetera. Leider bewirken diese Assoziationen auch die Stigmatisierung der Krebskranken. Der Haarausfall zum Beispiel ist ein sehr sichtbares Zeichen dieser Stigmatisierung, besonders da Haare ja symbolische Zeichen für Kraft und Sexualität sind. Dazu kommt, daß die Krankheit sehr konsumierend ist, sie beraubt uns unserer Kraft, wir verlieren die Herrschaft über unsere Zeit, die Therapien sind anstrengend und häufig mit Komplikationen verbunden.

Auch in dieser Phase der Therapie sind Informationen an den Patienten und an die Angehörigen von großer Wichtigkeit. Es gibt Untersuchungen darüber, wie viele Patienten über ihre Krebserkrankung nicht informiert werden wollen. Die Besultate dieser Untersuchungen schwanken zwischen drei und zehn Prozent der Patienten, die nicht informiert werden wollen. Bei Gesprächen ist es daher sehr wichtig, herauszuhören, wie viel der Patient selbst wirklich wissen will. Wir alle haben ein Becht darauf, nicht alles wissen zu müssen. Jede Information ist aber ein Licht im „dunklen Wald” der Phantasien, die unter Umständen bedrohlicher sind als die Erkrankung selbst.

Ein wichtiges Thema in den Gesprächen mit Kranken ist sicherlich der Hinweis darauf, daß auch der Krebskranke seine gesunden Anteile hat. Diese gesunden Anteile sollen wahrgenommen, benützt und eingesetzt werden, denn wenn sie - wie zum Beispiel unsere Muskeln - nicht verwendet werden, erschlaffen sie. Diese gesunden Anteile sollten in jedem Menschen so unterstützt werden, daß sie dabei helfen, die kranken Anteile zu integrieren.

Bhythmus, Konstanz, Wärme und funktionierende menschliche Beziehungen sind bewährte Mechanismen in der Behandlung krebskranker Menschen, die für die Bewältigung dieser Krankheit erfolgreich eingesetzt werden können.

Wenn der Kampf gegen die Krankheit verloren ist, so bleibt der Tod für viele sehr erschreckend und unannehmbar. Ein Kranker hat das einmal so ausgedrückt: „Der Tod kommt immer zu früh.” Eine wirkliche Annahme erfolgt oft erst im Verlauf eines mehr oder weniger resignierenden, eines sich Anpassens an das nahende Ende. Das Bedürfnis nach Nähe, ebenso in der familiären Beziehung als auch in den Beziehungen zu Ärzten und Pflegepersonal nimmt zu. Der Patient erfaßt sehr wohl, daß die Bereitschaft ihn zu pflegen nach wie vor vorhanden ist, auch wenn die Krankheit einen ungünstigen Verlauf nimmt, und Ärzte und Schwestern sich der eigenen therapeutischen Ohnmacht bewußt sind.

Soweit es möglich ist, sollten die Angehörigen in die Versorgung mit einbezogen werden, und - wenn der Patient in dieser Phase den Wunsch äußert, nach Hause entlassen zu werden, so sollten alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, diesen Wunsch auch zu erfüllen.

.jpg)