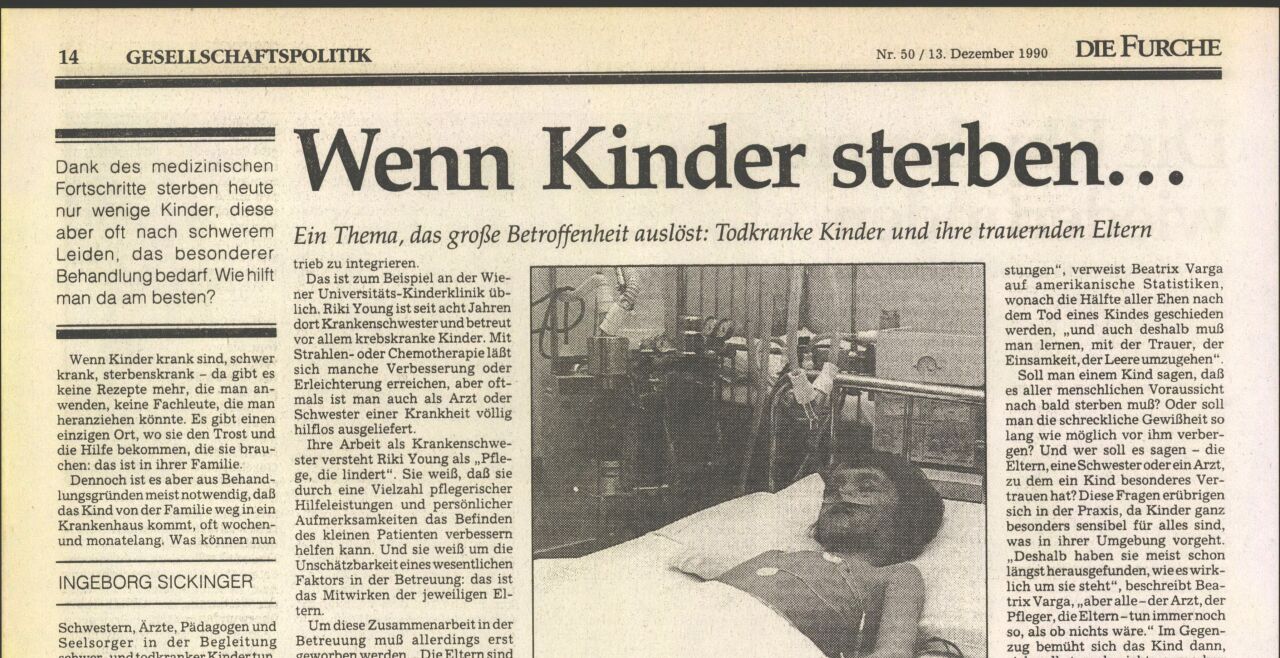

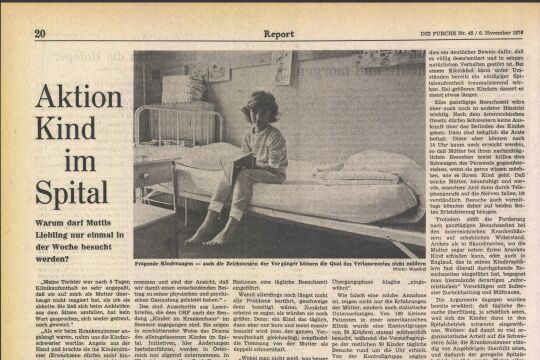

Wenn Kinder sterben...

Dank des medizinischen Fortschritte sterben heute nur wenige Kinder, diese aber oft nach schwerem Leiden, das besonderer Behandlung bedarf. Wie hilft man da am besten?

Dank des medizinischen Fortschritte sterben heute nur wenige Kinder, diese aber oft nach schwerem Leiden, das besonderer Behandlung bedarf. Wie hilft man da am besten?

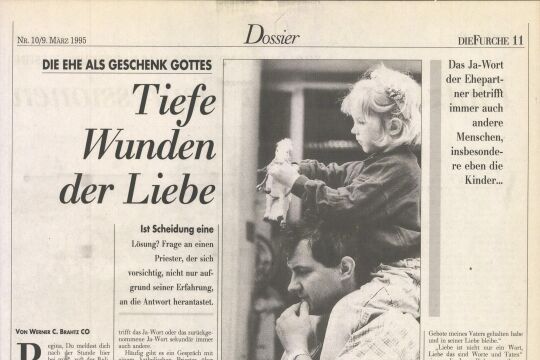

Wenn Kinder krank sind, schwer krank, sterbenskrank - da gibt es keine Rezepte mehr, die man anwenden, keine Fachleute, die man heranziehen könnte. Es gibt einen einzigen Ort, wo sie den Trost und die Hilfe bekommen, die sie brauchen: das ist in ihrer Familie.

Dennoch ist es aber aus Behandlungsgründen meist notwendig, daß das Kind von der Familie weg in ein Krankenhaus kommt, oft wochen-und monatelang. Was können nun Schwestern, Ärzte, Pädagogen und Seelsorger in der Begleitung schwer- und todkranker Kinder tun, und wie kann man den Eltern bei ihrer Trauer beistehen? Das waren die Fragen, denen die Internationale Gesellschaft für Sterbebegleitung kürzlich in einem Symposium im Wiener Neustädter Bildungshaus St. Bernhard nachgegangen ist. Nicht Expertenstimmen oder Modelle kamen zu Wort; es hatten sich Menschen zusammengefunden, die versuchten, über ihre persönlichen Erfahrungen mit sterbenden Kindern zu erzählen.

Die spitalsbedingte Trennung schwerkranker Kinder und ihrer Eltern ist die denkbar schlechteste Lösung. In manchen Ländern wurden deshalb sogenannte „Sterbehäuser" eingerichtet. Die ganze Familie eines todkranken Kindes kann dort einziehen und wochenlang bleiben. Ein Kind muß so nicht auf die ständige Nähe der Eltern und Geschwister, aber auch nicht auf die notwendigen ärztlichen Hilfeleistungen verzichten. Solche Sterbehäuser gibt es in Deutschland oder der Schweiz. In Österreich dagegen versucht man den umgekehrten Weg, die Anwesenheit der Eltern in den Spitalsbetrieb zu integrieren.

Das ist zum Beispiel an der Wiener Universitäts-Kinderklinik üblich. Riki Young ist seit acht Jahren dort Krankenschwester und betreut vor allem krebskranke Kinder. Mit Strahlen- oder Chemotherapie läßt sich manche Verbesserung oder Erleichterung erreichen, aber oftmals ist man auch als Arzt oder Schwester einer Krankheit völlig hilflos ausgeliefert.

Ihre Arbeit als Krankenschwester versteht Riki Young als „Pflege, die lindert". Sie weiß, daß sie durch eine Vielzahl pflegerischer Hilfeleistungen und persönlicher Aufmerksamkeiten das Befinden des kleinen Patienten verbessern helfen kann. Und sie weiß um die Unschätzbarkeit eines wesentlichen Faktors in der Betreuung: das ist das Mitwirken der jeweiligen Eltern.

Um diese Zusammenarbeit in der Betreuung muß allerdings erst geworben werden. „Die Eltern sind natürlich immer unvorbereitet und von der Situation völlig überfordert", beschreibt Riki Young. Die Hilflosigkeit, das eigene Kind vor einer tödlichen Gefahr nicht beschützen zu können, ist kaum zu ertragen. Zunächst einmal reagieren die meisten Menschen aggressiver, fordernder, als sie es vermutlich bei ihrer eigenen Krankheit täten: sie zweifeln die Richtigkeit der Diagnose an, kritisieren die Behandlungsform, wünschen einen anderen Arzt.

„Das allererste ist also, eine Gesprächs- und Vertrauensbasis zu den Eltern aufzubauen", betont die Krankenschwester. Das Ziel ist, die Eltern dann in die Pflege des Kindes miteinzubeziehen. Dazu wird ein genaues Konzept abgesprochen und dokumentiert: wer für die Medikamentenverabreichung zuständig ist, wer für die Nahrung, wer für die Körperpflege.

Von dieser Mithilfe profitieren beide. Die Eltern, weil sie über die anfallenden Entscheidungen genau informiert werden und sie so leichter annehmen können. Und die Kinder, weil ja niemand anderer die Vorlieben, die Ängste und Schwächen der Kinder besser kennt, weil ihnen niemand vertrauter ist. „Zwar ist das Einbeziehen der Eltern in den laufenden Krankenhausbetrieb nicht immer nur leicht", beschreibt Riki Young, „aber für die Kinder ist es ein Segen, und deshalb ist es gut".

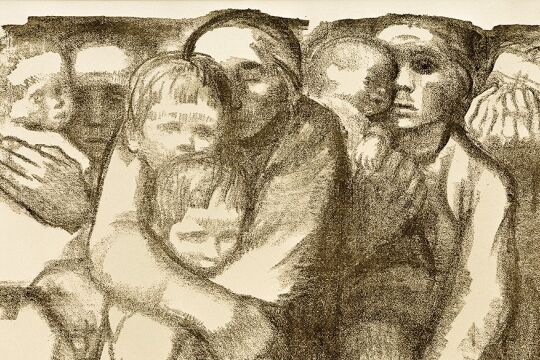

Bei den Angehörigen löst das Sterben eines Kindes den nachweislich längsten und schwersten Trauerprozeß aus. Zum Erscheinungsbildgehören Leere, Niedergeschlagenheit, Druck, Sinnlosigkeit, aber auch Schuldgefühle und Selbstvorwürfe.

„Auch wenn ein Kind schon längere Zeit hindurch schwer krank war", erklärt die Wiener Sonderund Heilpädagogin Beatrix Varga, „löst der Tod dann noch einmal eine akute Periode der Trauer aus." Diese akute Trauer ist ein bekanntes Syndrom, dessen verschiedene Phasen - wie nicht wahrhaben wollen, auflehnen, verhandeln oder zürnen - jenen eines Sterbenden sehr ähnlich sind.

Die Betreuung der Familienangehörigen ist deshalb für Beatrix Varga wesentlicher Teil der Sterbebegleitung. Seit einiger Zeit arbeitet sie - mit sehr viel Feingefühl - daran, eine Therapieform zur Begleitung trauernder Eltern auszuarbeiten. Mit einer Gruppe von Pädagogen und Betreuern bietet sie in Wien einen Gesprächskreis für hinterbliebene Eltern an, wo es in einer Atmosphäre echter Teilnahme darum geht, den Schmerz um den Verlust heraufzulassen, zu artikulieren, zum Ausdruck zu bringen.

Denn die Gefahr ist sehr groß, das Leid in sich zu verschließen, sich zurückzuziehen, allein sein zu wollen. Das macht auch vor den engsten Vertrauten nicht Halt. „Für eine Partnerschaft ist der Verlust eines Kindes eine der größten Belastungen", verweist Beatrix Varga auf amerikanische Statistiken, wonach die Hälfte aller Ehen nach dem Tod eines Kindes geschieden werden, „und auch deshalb muß man lernen, mit der Trauer, der Einsamkeit, der Leere umzugehen".

Soll man einem Kind sagen, daß es aller menschlichen Voraussicht nach bald sterben muß? Oder seil man die schreckliche Gewißheit so lang wie möglich vor ihm verbergen? Und wer soll es sagen - die Eltern, eine Schwester oder ein Arzt, zu dem ein Kind besonderes Vertrauen hat? Diese Fragen erübrigen sich in der Praxis, da Kinder ganz besonders sensibel für alles sind, was in ihrer Umgebung vorgeht. „Deshalb haben sie meist schon längst herausgefunden, wie es wirklich um sie steht", beschreibt Beatrix Varga, „aber alle-der Arzt, der Pfleger, die Eltern - tunimmernoch so, als ob nichts wäre." Im Gegenzug bemüht sich das Kind dann, sich selbst auch nichts anmerken zu lassen.

Wenn man ein Kind fragt, wie es ihm geht, kann es über sein Befinden äußerst schwer sprechen, das läßt sich generell beobachten. Meistens kommt als Antwort ein knappes „Gut", auch wenn man weiß, daß ein Kind gerade an besonders argen Schmerzen leiden muß. Die Ängste und Nöte äußern sich anders, in Signalen wie Schlaf Schwierigkeiten, Desinteresse, Konzentrationsmängel oder Depression.

Von Seiten des Kindes bleibt es also wichtig, andere als verbale Ausdrucksformen zu finden, wie es sein Erleben artikulieren und verarbeiten kann. Der Salzburger Religionslehrer und Krankenhausseelsorger J. Hinterberger hat dazu eine Methode entwickelt. Er hat beobachtet, daß Kinder sich leicht mit einer Erzählung oder einem Bild identifizieren, und wählt dazu gerne eine Geschichte aus der Bibel. „Da wird keine heile Welt vorgegaukelt, es gibt Krankheit, Elend, Widerwärtigkeiten, es gibt Alleingelassene und Ausgestoßene", beschreibt Hinterberger, „und so finden sich die Kinder mit ihrem eigenen seelischen Erleben wieder."

Die Geschichte vom kranken Mädchen, das stirbt und dann von Jesus zu neuem Leben erweckt wird, spricht die Kinder besonders an. Im Anschluß an die Erzählung knüpft sich ein Gespräch, bei dem Hinterberger seinen kleinen Patienten fragt, wie sich das kranke Mädchen wohl gefühlt haben mag, was es gedacht hat, wie es ihm ergangen ist. „Dadurch lernen Kinder, eigenes Erleben auszudrücken", erklärt er den therapeutischen Hintergrund der Methode. Verlorene werden gefunden, Ausgeschlossene werden integriert. „Die Erzählungen vermitteln dem Kind: ich bin nicht allein", beschreibt er, „ und wenn es mir jetzt auch schlecht geht, so wird einmal alles gut sein; es gibt das Heil."

Einmal hat er eine kleine Patientin gefragt, was das Mädchen aus der Erzählung bei der Wiedererweckung wohl zu Jesus gesagt haben mag. „Gib mir etwas zu essen! ".erklärte das Kind ganz spontan, und fügte als Erklärung an: „denn nach dem Tod hat man immer Hunger!"

„Der Lebenshunger", interpretiert Hinterberger diese Antwort, „ist immer da, er verlöscht nicht mit dem Tod; das hat das Mädchen mich gelehrt. Und was ich ihr mitgeben konnte, war, daß es auch nach dem Tod jemanden gibt, der unseren Hunger stillt."

.jpg)