„Meine Tochter war nach 5 Tagen Klinikaufenthalt so sehr angepaßt, daß sie auf mich als Mutter überhaupt nicht reagiert hat, als ich sie abholte. Sie ließ sich beim Ankleiden aus dem Sitzen umfallen, hat kein Wort gesprochen, sich weder gefreut, noch geweint.“

„Als wir beim Krankenzimmer angelangt waren, nahm uns die Kinderschwester wortlos Angela aus der Hand und brachte sie ins Kinderzimmer (Erwachsene dürfen nicht hinein.) Angela war damals 15 Monate alt und ging seit dem 1. Lebensjahr; jetzt wurde sie in ein Gitterbett gesperrt, und das den ganzen Tag! Natürlich weinte sie herzzerbrechend, noch dazu durfte ich sie nicht mehr sehen oder trösten, ich hörte nur durch die Tür, wie die Kinderschwester sie anbrüllte, sie solle endlich ruhig sein, aber Angela rief weiter verzweifelt nach uns, und wir durften nicht mehr zu ihr... Als wir Angela nach Haus holen durften, bekam sie kein lautes Wort heraus, so heiser war sie vor lauter Schreien. Als sie ihr Gitterbett sah, fing sie an, zu brüllen und wollte absolut nicht hinein. Außerdem konnte sie fast nicht mehr gehen, und wir mußten es sie wieder lehren. Mit dem Essen war es dasselbe, sie war so mißtrauisch, daß sie am Anfang nur Brot aß und bei allem anderen, auch bei Schokolade, den Mund zupreßte. Wir brauchten etliche Monate, bis wir Angela psychisch wieder einigermaßen in Ordnung hatten.“

„Ich habe es gemeinsam mit meinem Mann geschafft, daß wir uns jeden Tag auf mindestens eine halbe Stunde irgendwie zu unserem Sohn hineingeschwindelt haben, mit Geld und guten Worten läßt sich das, wenn man ein bißchen Courage hat, zum Glück gerade noch arrangieren. Es ist zwar demütigend, sich auf solche Weise Zutritt zu seinem kranken Kind verschaffen zu müssen und dann von manchen weniger verständnisvollen Krankenschwestern fast hinausgeworfen zu werden, aber wir haben diese Demütigungen im Interesse unseres Kindes in Kauf genommen und sind der Ansicht, daß wir damit einen entscheidenden Beitrag zu seiner physischen und psychischen Gesundung geleistet haben.“ .

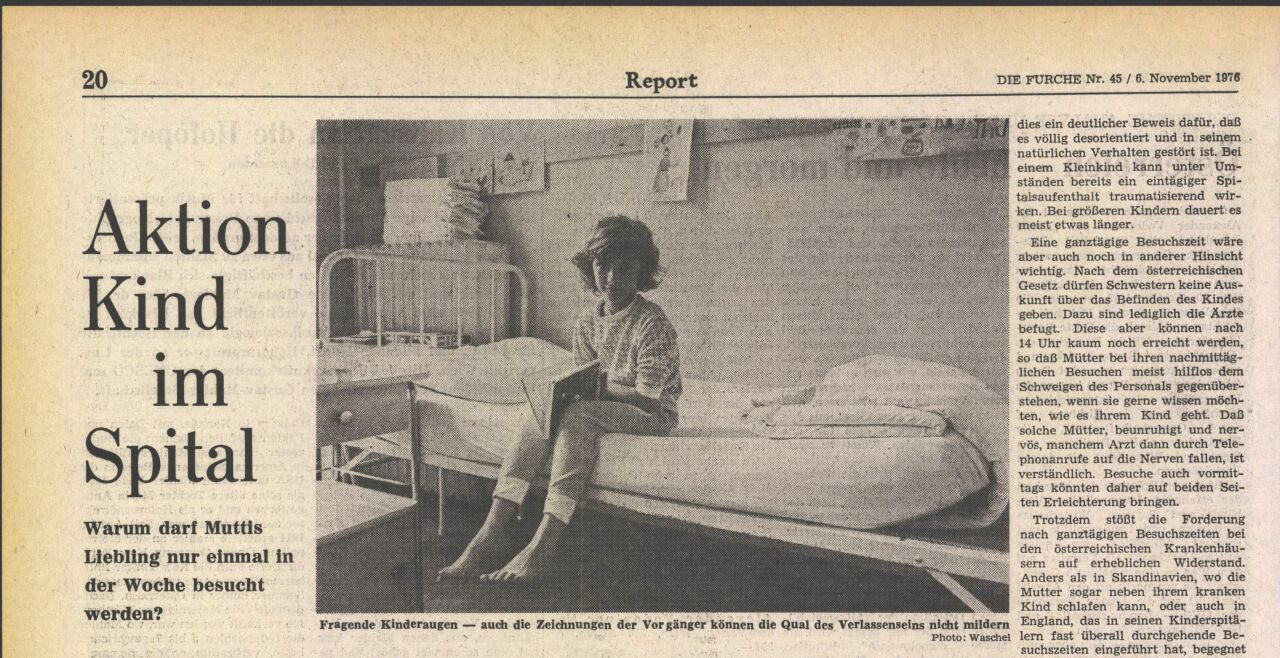

Das sind Ausschnitte aus Leserbriefen, die dem ORF nach der Sendung „Kinder im Krankenhaus“ im Sommer zugegangen sind. Sie zeigen in erschütternder Weise das Drama des alleingelassenen Kindes im Spital. Initiativen, hier Änderungen herbeizuführen, werden in Österreich nur zögernd unternommen. In Wien ist es vor allem Prof. Czermak vom Preyerschen Kinderspital, der sich in dieser Hinsicht verdient gemacht hat, und in jüngster Zeit das sehr rührige, aus dem „Verein Tagesmütter“ hervorgegangene „Aktionskomitee Kind im Krankenhaus“, als dessen Obfrau Dr. Krista Schüssel fungiert.

„Es ist doch widersinnig, daß eine Mutter im Spital nicht ihr Kind pflegen, wickeln und schlafen legen soll“, sagt Dr. Schüssel und umreißt damit ihr Programm: die Eltern sollen nicht, wie bislang üblich, nur einmal in der Woche ihr krankes Kind besuchen dürfen (Ausnahmen bilden lediglich Privatpatienten), sondern täglich, und zwar in der Zeit von 8 bis 22 Uhr.

„Unser Endziel heißt: 24 Stunden Besuchszeit, wie es bereits in Schweden praktiziert wird. Aber wir wissen: hier wären solche Forderungen vorerst unrealistisch“. Nach dem Grundsatz: „Österreich, ein Land der kleinen Schritte“ wird nun in mühevoller Kleinarbeit versucht, Öffentlichkeit und Spitalspersonal für dieses Problem zu sensibilisieren. Vorläufiges Ergebnis: 333 bis 400 Unterschriften von Eltern, die sich mit den Forderungen des Komitees solidarisch erklären, außerdem eine tägliche einstündige Besuchszeit im Preyerschen Kinderspital (die demnächst auf zwei bis drei Stunden ausgedehnt werden soll) und auf Initiative von Prof. Czermak eine sie-benstündige Besuchszeit in der Frühgeburtenstation. Auch das St-Anna-Kinderspital und das Karoli-nenkinderspital haben in manchen Stationen eine tägliche Besuchszeit eingeführt.

Womit allerdings noch längst nicht alle Probleme berührt, geschweige denn beseitigt wären. Zunächst scheint es sogar, als würden sie noch größer. Denn: ein Kind das täglich, dann aber nur kurz und meist massiv besucht wird (von der ganzen Verwandtschaft gleichzeitig), empfindet die Trennung von der Mutter als doppelt schmerzhaft.

„Wobei man nicht weiß, was besser ist, der Protest oder die Resignation“, meint Dr. Schüssel. Sie unterscheidet drei Phasen während des Spitalsaufenthaltes eines Kindes:

•Die Phase des Protestes, in der das Kind weint, schreit, an seinem Bettchen rüttelt und nicht begreift, warum die Mutter nicht erscheint.

•Die Phase der Verzweiflung, in der das Kind etwas beruhigt erscheint, apathisch daliegt und meist monoton vor sich hinweint.

•Die Phase der Verleugnung, die dann eintritt, wenn das Kind länger nicht besucht wird. Es hat sich mit seiner Situation abgefunden und macht das Beste aus ihr, sucht Kontakt zu Schwestern und Ärzten und verleugnet seine Mutter, von der es sich im Stich gelassen fühlt. Es hat sich „angepaßt“. Nicht selten klammert es sich dann beim Abholen sogar an die Schwester und will auf keinen Fall weg. Das Spitalspersonal fühlt sich dann in seiner Ansicht bestätigt, daß man ein Kind nur möglichst rasch und kompromißlos von seiner Mutter zu entfernen habe, damit es sich nach einer gewissen Ubergangsphase klaglos „eingewöhnt“.

Wie falsch eine solche Annahme ist, zeigen nicht nur die Erfahrungen der Mütter, sondern auch statistische Untersuchungen. Von 100 kleinen Patienten in einer amerikanischen Klinik wurde eine Kontrollgruppe von 50 Kindern einmal wöchentlich besucht, während die Versuchsgruppe der restlichen 50 Kinder tägliche Besuche rund um die Uhr erhielt. Von der Kontrollgruppe zeigten 92 Prozent schwere Störungen im Verhalten, die vor dem Krankenhausaufenthalt nicht festgestellt wurden. Nach drei Monaten waren noch 58 Prozent und nach sechs Monaten 15 Prozent in ihrem Verhalten gestört.

Bei der Versuchsgruppe, die täglich besucht werden durfte, waren nur 68 Prozent nach der Entlassung gestört, nach drei Monaten nur 44 Prozent. Wobei Kinder von drei Jahren und darunter die schwersten Störungen aufwiesen. Das ist verständlich. Ein kleines Kind, plötzlich von Mutter und vertrauter Umgebung gerissen, muß das als schweren Schock empfinden. Je kleiner es ist, um so weniger kann es damit fertigwerden. Es hat auch noch kein Zeitgefühl. „Die Mutti kommt morgen“, bedeutet ihm nichts, wenn sie nicht jetzt, in diesem Augenblick der großen Verlassenheit, da sein kann.

Sobald das Vertrauen eines Kindes in seine Mutter enttäuscht wird, muß das zu psychischen Schäden führen. Gerade wenn sich das Kind an seine Ersatz-Mutter (in diesem Fall die Krankenschwester) klammert, ist dies ein deutlicher Beweis dafür, daß es völlig desorientiert und in seinem . natürlichen Verhalten gestört ist. Bei einem Kleinkind kann unter Umständen bereits ein eintägiger Spitalsaufenthalt traumatisierend wirken. Bei größeren Kindern dauert es meist etwas länger.

Eine ganztägige Besuchszeit wäre aber auch noch in anderer Hinsicht wichtig. Nach dem österreichischen Gesetz dürfen Schwestern keine Auskunft über das Befinden des Kindes geben. Dazu sind lediglich die Ärzte befugt. Diese aber können nach 14 Uhr kaum noch erreicht werden, so daß Mütter bei ihren nachmittäglichen Besuchen meist hilflos dem Schweigen des Personals gegenüberstehen, wenn sie gerne wissen möchten, wie es ihrem Kind geht. Daß solche Mütter, beunruhigt und nervös, manchem Arzt dann durch Telephonanrufe auf die Nerven fallen, ist verständlich. Besuche auch vormittags könnten daher auf beiden Seiten Erleichterung bringen.

Trotzdem stößt die Forderung nach ganztägigen Besuchszeiten bei den österreichischen Krankenhäusern auf erheblichen Widerstand. Anders als in Skandinavien, wo die Mutter sogar neben ihrem kranken Kind schlafen kann, oder auch in England, das in seinen Kinderspitälern fast überall durchgehende Besuchszeiten eingeführt hat, begegnet man hierzulande derartigen „reformistischen“ Vorschlägen mit äußerster Zurückhaltung und Mißtrauen.

Die Argumente dagegen wurden bereits erwähnt: daß tägliche Besuche überflüssig, ja schädlich seien, weil sich die Kinder dann in den Spitalsbetrieb schwerer eingewöhnen. Weiters: daß damit zu viel organisatorische Arbeit auf die Schwestern falle, die Krankenzimmer ständig von Angehörigen überfüllt seien, und dadurch der geregelte Spitalsbetrieb gestört werde. Wobei allerdings übersehen wird, daß Eltern ganz im Gegenteil die Krankenschwestern entlasten könnten. Sie könnten nicht nur für das seelische Gleichgewicht ihres Kindes sorgen, sondern auch seine Pflege übernehmen. Außerdem würde es bei einer durchgehenden Besuchszeit nicht zu dem sonst üblichen Stau kommen, die Besuche würden sich regelmäßig verteilen.

Daß die Anwesenheit vertrauter Personen für das Kind im Krankenhaus von großer Wichtigkeit ist, dafür bedarf es keiner Statistiken und wissenschaftlicher Untersuchungen. Um so bestürzender ist die Tatsache, daß der „soziale Wohlfahrtsstaat bislang keine — oder doch viel zu geringe — Möglichkeiten gefunden hat, dieses selbstverständliche Recht eines Kindes zu wahren.

Kontaktadressen für Interessenten: Dr. Czermak, Preyersches Kinderspital, Wien, Akttonskomitee „Kind im Krankenhaus“, Dr. Krista Schüssel, 1130 Wien, Preindlgasse 24.