Wie in jeder Nacht des Jahres werden auch in der Weihnachtsnacht überall auf der Welt Menschen eines allzu frühen Todes sterben — als Opfer unnötiger Konflikte, unmenschlicher, drückender Verhältnisse, aber auch als Opfer der Ungleichheit im Fortschritt, auch im medizinischen Fortschritt, durch die den einen als unerreichbares Traumziel erscheint, was anderen längst zur Selbstverständlichkeit geworden ist.

Dabei wird ein Mangel an medizinischer Betreuung auf bestimmten Gebieten der betroffenen Bevölkerung oft kaum je bewußt, oft auch nicht den Ärzten selber, die das „Wir haben alles getan...“ dessen, der nichts mehr tun kann, besten Gewissens aussprechen, keineswegs ahnend, daß nicht ein unabänderliches Schicksal, sondern ein Mangel an medizinischer Vorsorge und Betreuung ein Leben verlöschen ließ.

Im konkreten Fall: Ein Leben, das kaum erst begonnen hat. Denn nirgends liegen Geburt und Tod, Verheißung und Ende, so eng nebeneinander wie in einer Gebärklinik. Und kaum irgendwo klaffen Phrase und Realität gerade in dieser speziellen Frage so offensichtlich auseinander wie in Österreich und 'in Wien.

Denn es kann nicht oft genug daran erinnert werden: Während die meisten Österreicher der Meinung sind, daß ihnen wenigstens eine durchschnittliche medizinische Betreuung zuteil wird, ist offensichtlich nicht einmal dies der Fall; zumindest auf einem wichtigen Teilgebiet der Medizin, nämlich der Betreuung Neugeborener, ist ein eklatantes Versagen sogar statistisch nachzuweisen.

Und was noch schlimmer ist, um das Wort Skandal zu vermeiden: In anderen Ländern wird die Säuglingssterblichkeit gesenkt, in Österreich ist sie in den letzten drei Jahren unablässig gestiegen. In anderen Ländern ist die gesundheitliche Betreuung in den Großstädten besser als auf dem flachen Land, österreichs Hauptstadt hat den steigenden gesamtösterreichischen Trend verstärkt mitgemacht und im vergangenen Jahr, erstmals seit 1967, den gesamtösterreichischen Durchschnitt der Säuglingssterblichkeit sogar wieder überschritten.

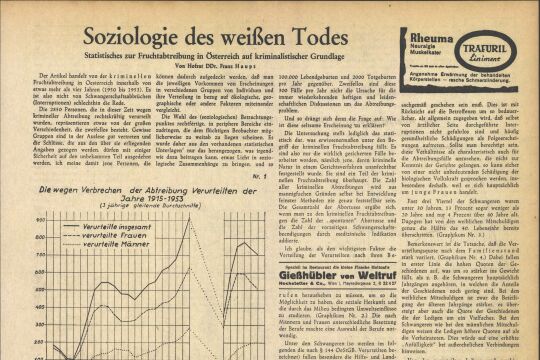

DIE FURCHE hat sich am 2. September (Nr. 36/1972) mit den regionalen und sozialen Komponenten der hohen Säuglingssterblichkeit in Österreich, das zumindest in der Säuglingsmedizin offenbar im Abstieg auf den Rang eines Entwicklungslandes begriffen ist (wenn nicht Einschneidendes geschieht), beschäftigt. Heute soll von jener Gruppe von Säuglingen die Rede sein, deren Todesrate am unteren wie am oberen Ende der Statistik, sowohl in Österreich mit 26,1 wie in Schweden mit nur 12.9 Todesfällen im ersten Lebensjahr unter 1000 Lebendgeburten, die Statistik der Säuglingssterblichkeit bestimmt. Es handelt sich dabei um die zu früh und/oder zu leicht geborenen Kinder.

Die Geburtsstunde eines sogenannten Risikokindes wird regelmäßig zur Stunde der Wahrheit für die Gesundheitspolitik eines Landes. Denn ein gesundes Neugeborenes mit einem Geburtsgewicht von drei Kilogramm hat wahrscheinlich in Innsbruck etwa die gleichen ausgezeichneten Überlebenschancen wie in Knittelfeld oder Spittal an der Drau. Anders steht es für eine Frühgeburt mit vielleicht einem Kilogramm Geburtsgewicht oder noch weniger. Die an sich sehr hohe Todesrate dieser Kinder hat entscheidenden Einfluß auf die statistische Durchschnittsmortalität aller Säuglinge. Und es ist nun einmal so, daß Innsbruck seit Jahren regelmäßig an schwedische Werte herankommt, während in Knittelfeld (ebenfalls durchaus den Werten anderer Jahre entsprechend) 1971 nicht weniger als 40,5 Promille der neugeborenen Säuglinge im ersten Jahr (und das bedeutet in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle in den ersten Lebenstagen) starben. In Knittelfeld waren es genau 19 von 469 Lebendgeburten; schlimm genug, und in Anbetracht der höheren Geburtenzahl statistisch noch aussagekräftiger, waren 44 Todesfälle bei 1344 Lebendgeburten oder 32,7 Promille in Spittal an der Drau.

Oft entscheiden sich die Überlebenschancen einer Frühgeburt schon in den allerersten Lebensminuten. Während beispielsweise in Schweden fast immer ein Kinderarzt im Kreißsaal anwesend ist, kommt solches in Österreich nur in Ausnahmefällen vor. Wobei etwa Dozent Dr. Hans Czermak, der sich in einem langjährigen Einmannkreuzzug gegen Österreichs allzuhohe Säuglingssterblichkeit mehr Feinde als Freunde gemacht hat, nicht einmal so sehr Wert auf den Kinderarzt im Kreißsaal, als auf einen dritten Arzt überhaupt (zumindest bei Risikogeburten) Wert legt. Denn die Rettung einer Risikofrühgeburt hängt in vielen Fällen nicht so sehr von der fachlichen Spezialisierung des Arztes, der sich um sie kümmert, ab, als vielmehr davon, daß sich überhaupt ein Arzt sofort um das Kind kümmern kann. Und das ist oft unmöglich, wenn die beiden anwesenden Ärzte, Geburtshelfer und Anästhesist, alle Hände voll damit zu tun haben, um das Leben der Mutter zu kämpfen.

Aber nicht nur die Geburt, sondern auch der Transport eines Risikokindes in das nächste Kinderspital, das über Spezialeinrichtungen für solche Fälle verfügt, ist heute — abgesehen von den unvermeidlichen — in Österreich auch mit vermeidbaren Risiken verbunden. Manches Kind mußte in einer mit Blaulicht und Folgetonhorn dahinrasenden

Ambulanz sterben — mit einem weniger schnellen Transport, dafür in einem Spezialfahrzeug mit Brutkasten, Beatmungsgeräten, mitfahrenden Fachkräften usw., wäre ihm besser zu helfen gewesen. In dieser Beziehung bahnt sich, so Dr. Czermak, Wandel an: Die Gemeinde Wien hat die Anschaffung derartiger Spezialfahrzeuge für Risikokinder beschlossen.

Eine dritte, vielleicht die wichtigste Komponente ist die Früherkennung von Risikofällen, die heute oft erst im Kreißsaal erkannt werden, weil sich die betreffende Frau monatelang zu keinem Arzt mehr begeben hat. Dies wiederum kann man ihr schwer verdenken, wenn man die Zustände in den österreichischen und nicht zuletzt in den Wiener Schwangerenberatungsstellen kennt. Der Vorschlag, etwa die Kinderbeihilfe vom regelmäßigen Besuch einer Schwangeren- beziehungsweise Mütterberatungsstelle abhängig zu machen, klingt sehr schön. Man sollte ihm aber erst nähertreten, wenn diese Beratungsstellen etwas attraktiver geworden sind, sowohl was Dauer und Umstände des Wartens, als auch, was die Qualifikation der Beratung betrifft.

Viele österreichische Kinder sehen einen Kinderarzt nicht einmal bei der Erstuntersuchung, wie ein resignierter steirischer Kinderarzt in einem Brief an Dozent Dr. Czermak schrieb: „Es werden immer mehr Agenden aus dem ureigensten Gebiet der Pädiatrie (Kinderheilkunde, Anmerkung der Redaktion) durch diesbezüglich kaum ausgebildete Ärzte übernommen werden. ... Jedoch ist es immer wieder deprimierend zu sehen, daß zum Beispiel in der Steiermark nur die beiden Landeskrankenhäuser in Graz und Leoben (Anmerkung der Redaktion: Auch Graz hat 30,1, und Leöben hat gar 36 Promille Säuglingssterblichkeit!) eine kinderärztliche Versorgung der Neugeborenen haben. Aus den großen Einzugsgebieten der Gebärabteilungen der Spitäler Mürzzu-schlag, Bruck, Judenburg, Knittelfeld, den Spitälern des Ennstales und der Oststeiermark sieht man Säuglinge frühestens im Alter von vier bis sechs Wochen. Dabei unterstehen in der Steiermark fast alle Spitäler dem Land und es müßte, so möchte man meinen, ein leichtes sein, Konsiliar-Pädiater zu den Geburten oder zumindest zur Erstuntersuchung von Neugeborenen zuzuziehen. Dies stößt jedoch trotz manchmal gutem Willen der Gynäkologen auf unüberwindliche Schwierigkeiten beim Land.“

Derselbe Arzt schreibt weiter: „Mich überkommen manchmal Zweifel, ob es sooo wichtig war, mit einer, dies sei eingestanden, sehr geschickt gemachten Aktion seltenste Enzymmangelkrankheiten aufzudek-ken und dabei den einfachen

Schnupfen bei Neugeborenen zu übersehen, weil nun mal der Gynäkologe im OP steht und der zuständige Turnusarzt Kinderheilkunde noch nicht absolviert hat.“

Der Arzt, der diesen Brief schrieb, will aus begreiflichen Gründen nicht, daß sein Name öffentlich genannt wird. Denn auf kaum einem anderen Gebiet stießen berechtigte Reformvorschläge immer wieder auf solchen emotionellen Widerstand, entfesselten Reformer solche Aggressionsstürme, wie in der Medizin. (Weil schon vom perinatalen Bereich die Rede ist: Man erinnere sich nur an Semmelweis.)

Dabei scheint das Unterfangen, Risikokindern bessere Uberlebenschancen geben zu wollen, noch auf emotionelle Barrieren einer ganz speziellen Art zu stoßen. Risikokinder sind nicht nur unmittelbar gefährdet, gerettete Risikokinder überleben in vielen Fällen geschädigt. Zwar nimmt keiner das ominöse Wort in den Mund, aber es ist schon so, daß nicht nur unter Laien, sondern auch in Ärztekreisen oft — unausgesprochen — .das gefährliche Wort vom lebensunwerten Leben im Raum hängt.

4 bis 12 Prozent aller in Europa geborenen Kinder wiegen unter 2500 Gramm und gelten somit als Frühgeburten, obwohl viele von ihnen durchaus termingerecht, aber eben zu leicht, etwa durch intrauterine Schädigungen, auf die Welt gelangen. In Österreich hält sich die Zahl der Geburten von Kindern unter 2500 Gramm konstant bei 6 Prozent, in Wien bei 7, in Tirol bei 5 Prozent, durch eine bessere Schwangeren-betreuung könnte sie, meint Dozent Dr. Czermak, der das Frühgeborenenzentrum im Gottfried-von-Preyerschen Kinderspital in Wien leitet, auf 3,5 bis 4 Prozent gesenkt werden, Zwei Drittel der gesamten Säuglingssterblichkeit gehen auf das Konto solcher Frühgeburten, anderseits sterben 80 Prozent aller Kinder, die das erste Lebensjahr nicht überstehen, bereits in den ersten acht Tagen (Frühsterblichkeit).

Tatsache ist, daß durch die bessere Betreuung von Risikokindern die Zahl der mit Hirnschädigungen aufwachsenden Kindern ansteigt. Aber es steigt auch, durch die bessere Versorgung von Unfallopfern, die Zahl der mit Hirnschädigungen überlebenden Erwachsenen, die früher gestorben wären — ohne daß jemand ob solcher Erfolge die Frage stellt, ob die lebensrettenden Maßnahmen für kopfverletzte Verkehrsopfer zu befürworten seien. In der Literatur über Säuglingsmedizin aber geistern immer noch derartige Gesichtspunkte, wenn auch selten offen ausgesprochen, sondern eher zwischen den Zeilen angedeutet.

Und viele Kinder müssen gerade wegen der Zaghaftigkeit, mit der Maßnahmen zur besseren Betreuung von Risikokindern gesetzt, oder besser gesagt manchenorts eben nicht gesetzt werden, ein Leben mit Hirnschädigungen führen. Denn zu den Kindern, die früher gestorben wären, heute aber trotz — etwa vorgeburtlicher — Schädigungen überleben, und zu jenen Fällen, die früher gestorben wären, heute aber bereits gesund am Leben erhalten werden, gesellen sich jene, die gesund überleben könnten — aber geschädigt überleben.

Grund für das geschädigte Überleben eines Kindes, das vollkommen gesund hätte aufwachsen können, kann — unter anderen — etwa eine unzureichende Sauerstoffversorgung des kindlichen Gehirns in den ersten Lebensminuten sein, eben in jenen Minuten, in denen sich die beiden Ärzte um die Mutter bemühen. Der dritte Mann im Kreißsaal, der das mit einem gesunden Gehirn ge7 borene Kind beatmen könnte, ist nicht anwesend — so kommt es zu irreparablen Schäden.

Zweifellos ist die Zahl der Kinder, die heute gesund überleben, vor nicht allzu langer Zeit aber entweder gestorben oder mit Schädigungen am Leben geblieben wären, größer als die Zahl der geschädigt aufwachsenden Kinder, die durch die moderne Medizin am Leben erhalten wurden. Und immer mehr Kinder, die gestern noch hätten sterben müssen oder nur geschädigt überlebt hätten, überleben heute gesund.

Vor allem in Schweden, in Island, in Holland, in Finnland und Norwegen, wo die Säuglingssterblichkeit durchweg unter 15 Promille, und in Dänemark, wo sie knapp darüber liegt. Keine Statistik gibt Auskunft darüber, ob dieser Erfolg nur auf das reichlich zur Verfügung stehende Geld für Brutkästen, Beatmungsgeräte, Infusionsgeräte, Alarmdek-ken und so weiter, vor allem aber auf eine adäquate Ausbildung von genügend Ärzten zurückzuführen ist. Oder nicht doch auch darauf, daß diesen Ländern bestimmte Abirrungen in die Inhumanität erspart geblieben sind, man könnte auch sagen: auf die Mentalität.

Apropos Alarmdecke: Es handelt sich dabei um ein Gerät, das eine Klingel auslöst, wenn die Atmung des im Brutkasten auf dieser Unterlage liegenden Säuglings länger als zehn Sekunden aussetzt. Manchmal löst dieses Gerät einen ganzen Tag läng in Abständen von wenigen Minuten Alarm aus. Vor drei Jahren lag auch die 900 Gramm schwere Sylvia V. auf einer solchen Alarmdecke im Brutkasten des Frühgeborenenzentrums im Preyerschen Kinderspital. Heute besucht sie als Dreijährige einen Wiener Kindergarten, wo sie sich in keiner Weise von den anderen Dreijährigen unterscheidet.

Die meisten brauchen länger, um das Handikap eines solchen extrem niedrigen Geburtsgewichts zu überwinden. Aber es ist möglich. Doch nur in einer Gesellschaft, die ihnen die Chance dazu geben will.