Abtreibung: "Das sind irrsinnige Kämpfe"

Die Debatte über „Spätabbrüche“ bewegt sich zwischen radikalem Lebensschutz und „Mein Bauch gehört mir“. Doch die Realität ist komplexer. Ein Gespräch im AKH.

Die Debatte über „Spätabbrüche“ bewegt sich zwischen radikalem Lebensschutz und „Mein Bauch gehört mir“. Doch die Realität ist komplexer. Ein Gespräch im AKH.

Allgemeines Krankenhaus, Ebene acht. Hier, in einer fensterlosen Kammer der Wiener Universitätsklinik für Frauenheilkunde, liegt das Büro von Karin Tordy. Die Arbeit der Psychologin und Psychotherapeutin ist fordernd: Täglich begleitet sie schwangere Frauen und ihre Partner, die durch einen auffälligen pränatalen Befund jäh aus ihrer guten Hoffnung gerissen werden und unversehens über Weiterleben oder Tod ihres Ungeborenen entscheiden müssen.

Besteht die „ernste Gefahr“, dass ein Kind „geistig oder körperlich schwer geschädigt sein werde“, kann eine Schwangerschaft laut Strafgesetzbuch theoretisch bis zur Geburt straffrei abgebrochen werden. Je weiter die Schwangerschaft fortgeschritten ist, desto gewichtigere Gründe sind freilich für einen solchen Schritt notwendig. Eine Schwelle markiert dabei die 22. Schwangerschaftswoche, ab der die Lebensfähigkeit des Kindes außerhalb der Gebärmutter beginnt und meist ein Fetozid vorgenommen wird. Das Ungeborene wird dabei mit einer Kaliumchloridspritze ins Herz getötet. Rund 380 Spätabbrüche gibt es jährlich in Österreich, davon 50 Fetozide – ein Gutteil davon im Wiener AKH.

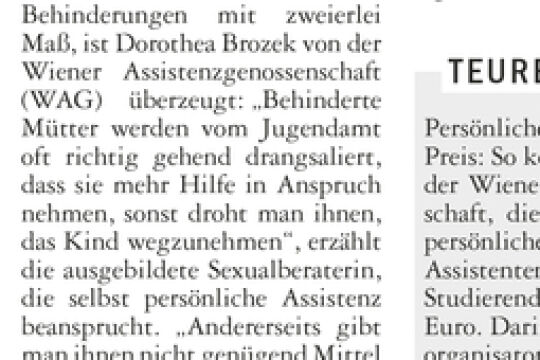

Behindertenvertreter kritisieren diese Praxis seit langem als unwürdiges Werturteil über ihr Lebensrecht und fordern eine Streichung der „eugenische Indikation“, wie sie es nennen. Die Initiative #Fairändern hat diese Forderung aufgegriffen, rund 60.000 haben ihre Petition bislang unterschrieben: Am 7. Mai wird sie im parlamentarischen Petitionsausschuss erneut verhandelt. Zugleich hat sich Protest formiert: Die Online-Petition #Keinenmillimeter wird ebenfalls am 7. Mai ihre rund 15.000 Unterschriften übergeben, die vor einem Ende weiblicher Selbstbestimmung und einer Aushöhlung der Fristenlösung warnen.

Eine derjenigen, die #Fairändern unterstützen, ist Katharina Brandner, Kommunikationschefin der Diözese St. Pölten. Ihre Tochter Felicitas ist im Februar 2016 taubblind und mit einer schweren neuromuskulären Behinderung geboren worden und zehn Monate später verstorben. Auf Einladung der FURCHE haben sie und Karin Tordy auf Ebene acht über ihre Erfahrungen gesprochen.

Die Furche: Frau Brandner, Sie unterstützen die Initiative #Fairändern. Warum?

Katharina Brandner: Weil mich die eugenische Indikation immer schon irritiert hat. Und weil wir endlich darüber diskutieren müssen. Seit sie 1975 gesetzlich verankert wurde, hat sich die Welt, die Medizin und auch die Pränatalmedizin verändert. Kinder mit offenem Rücken können heute pränatal operiert werden, und dann wird die Schwangerschaft fortgeführt. Es geht in der Petition auch nicht nur um diesen Punkt, sondern auch um mehr psychosoziale Unterstützung und Beratung für Eltern von Kindern mit einer Behinderung. Nichts liegt mir ferner als zu sagen: Die einen liegen in ihrer Entscheidung ganz richtig und die anderen falsch, deshalb finde ich es auch gut, dass wir zusammensitzen. Aber ich frage mich schon: Was bedeutet die aktuelle Regelung für behinderte Kinder und Frauen, die solche Kinder erwarten?

Die Furche: Was denken Sie?

Brandner: Ich denke, dass dadurch eine schiefe Ebene im Umgang mit Menschen mit Behinderung entsteht. Wenn ihr Leben zur Debatte stand, bevor sie auf die Welt kamen – warum soll es nicht auch an jedem anderen Punkt ihres Lebens zur Debatte stehen? Als Mutter einer schwerbehinderten Tochter habe ich mich immer gefragt: Warum sollte das Leben meiner Tochter zehn Tage vor der Geburt weniger wert sein als zehn Tage danach? Bis zu welchem Punkt und welchem Grad an Behinderung ist ihr Lebensrecht verhandelbar? Ab dem Moment, in dem man ein behindertes Kind zur Welt bringt, ist man mit der Auseinandersetzung oder Rechtfertigung konfrontiert, warum man dieses Kind überhaupt zur Welt gebracht hat. Wir diskutieren aus gutem Grund über Sterbehilfe am Ende des Lebens. Aber bei der eugenischen Indikation legt man die Verantwortung auf die Schultern der Mutter, die letztlich sagen muss: Friss oder stirb!

Karin Tordy: Ich kann Ihre Überlegungen gut nachvollziehen – auch das Dilemma, warum ich vor der Geburt über das Leben meines Kindes entscheiden kann und danach nicht mehr. Aber es ist für mich ein Unterschied, ob man sagt: Wir sollten darüber reden – oder ob es um eine politische Forderung geht. Die Frage ist nämlich, wie man damit konkret umgeht. In Österreich versucht man die Verantwortung eben nicht nur auf die Schultern der Mutter zu laden, wie Sie es gesagt haben, sondern es gibt auch eine medizinische Einschätzung, die von vielen Ärzten getragen wird, und standardisierte Handlungsanweisungen. Am AKH ist auch bei jeder Diagnose eine Psychologin dabei. Und eine der Möglichkeiten ist auch Comfort Care: Hier wird nach intensiven Beratungen in Situationen, die als aussichtslos eingeschätzt werden, nach der Geburt auf lebensverlängernde Maßnahmen verzichtet. Aber ein Gedanke noch zum Begriff „eugenische Indikation“: „Eugenik“ hat das Ziel, den genetischen Pool einer Ethnie zu verändern. Diesen Begriff zu verwenden, ist nicht nur deshalb unpassend, weil das überhaupt nicht unser Ziel ist, sondern auch sachlich falsch, weil bei uns sehr viele Fehlbildungen festgestellt werden, die gar nichts nichts mit Genetik zu tun haben. Außerdem provoziert dieser Begriff: In dem Moment, in dem das Wort „Eugenik“ im Raum steht, haben wir zwei Lager. Das merke ich auch an meiner Reaktion.

Brandner: Ich denke trotzdem, dass man die Pränataldiagnostik davor bewahren muss, ein Selektionsinstrument zu werden. Dieses „Hauptsache gesund“ ist so tief in uns drinnen! Wenn ein Arzt erwähnt, dass es bei Trisomie 18 oder einem offenen Rücken auch die Möglichkeit eines Abbruchs gibt, wird das bei den Betroffenen leicht so wahrgenommen, dass diese Beeinträchtigungen so schlimm sind, dass das Kind besser gar nicht auf die Welt kommen sollte.

Die Furche: Was hat man zu Ihnen gesagt?

Brandner: Bei uns hat es nach der Geburt geheißen, dass die Behinderung meiner Tochter „mit dem Leben nicht vereinbar“ sei. Und das nach einer Bilderbuchschwangerschaft, bei der wir alle Tests gemacht haben, die möglich waren, und niemandem etwas aufgefallen ist. Als sie dann geboren war, hat ein Arzt gesagt „Da ist kaum etwas, wie es sein soll“: Sie war taubblind und hatte eine schwere neuromuskuläre Behinderung, sie musste beatmet und mit einer Sonde ernährt werden. Aber sie hat trotzdem zehn Monate intensiv mit uns gelebt: als Kind, Schwester und Cousine.

Tordy: Ärztinnen und Ärzte haben hier kommunikativ sicher eine Schlüsselrolle: Sie sind oft darauf fokussiert, nichts zu übersehen, rechtlich aufzupassen. Den Hinweis auf die Möglichkeit eines Abbruchs sehen sie wohl als Hilfestellung. Aber ich höre auch immer wieder von Frauen, dass das als Empfehlung verstanden wird. Hier bräuchte es sicher mehr Bewusstsein darüber, wie wichtig die Form der Kommunikation ist.

Die Furche: Kommen wir zu dem, was #Fairändern konkret will. Das wird nämlich unterschiedlich interpretiert. Die Kritiker sprechen von einem „Verbot von Spätabbrüchen“, was zu einer dramatischen Zunahme der Abbruchzahlen führen könnte, weil Kinder nach auffälligem Befund „auf Verdacht“ schon während der Fristenregelung abgetrieben würden. In der Petition selbst ist aber nur von „Abschaffung der eugenischen Indikation“ die Rede – etwa nach dem Vorbild Deutschlands: Dort wurde dieser Passus 1995 abgeschafft, Frauen können allerdings weiterhin ein behindertes Kind nach der Dreimonatsfrist „aus medizinischer Indikation“ abtreiben, wenn die „Gefahr eines schweren Schadens für die seelische Gesundheit der Frau“ besteht. Viele sprechen von Etikettenschwindel. Was meinen Sie?

Brandner: Ich glaube schon, dass diese Herangehensweise sinnvoll wäre, weil man weggeht von der Frage „Behinderung ja oder nein“ zur Frage: Was schaffe ich als Mutter, was brauche ich von der Familie, von der Gesellschaft, um mit einem Kind mit dieser oder jener Herausforderung leben zu können? Das würde die angesprochene schiefe Ebene schon etwas geraderücken. Außerdem ist die Zahl der Spätabbrüche in Deutschland nach 1995 auch zurückgegangen. Da hat schon ein Umdenken stattgefunden, von dem sind wir in Österreich noch weit entfernt. Und man würde damit endlich auch der Behindertenrechtskonvention entsprechen, die man ja schon unterzeichnet hat.

Tordy: Also ich halte von dieser deutschen Lösung gar nichts. Ich wüsste auch nicht, wie man das umsetzen soll. Wir haben Frauen, die schon bei einem Kind mit einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte oder einer Handfehlbildung zusammenbrechen. Wie können die sich orientieren, wer soll entscheiden, ob in diesem Fall ein Abbruch nach medizinischer Indikation möglich ist? Ich habe auch noch nie Frauen erlebt, die sich diese Entscheidung einfach machen. Dass Frauen nach dem Motto „Mein Bauch gehört mir“ entscheiden oder auf irgendein Recht pochen, ist ein völlig absurder Gedanke. Da geht es ganz viel um Verantwortung gegenüber dem imaginierten Kind: Was kann ich aushalten? Und was schaffen wir nicht? Das sind irrsinnige Kämpfe.

Dazu kommt der enorme Zeitdruck, wenn eine Frau etwa nach einem Organscreening zu uns kommt, das zwischen der 20. und 22. Woche stattfindet, und bei einer Entscheidung für einen Abbruch ein Fetozid notwendig wäre. Natürlich können Menschen mit Behinderung all diese Überlegungen als Infragestellung empfinden. Zugleich gibt es auch Eltern, die schon ein Kind mit einer genetisch bedingten Erkrankung haben, sich dann beim zweiten Kind für einen Abbruch entscheiden – und trotzdem das erste Kind lieben und alles für es tun. Und es gibt Frauen, die sagen: Ich nehme sogar einen Fetozid auf mich, weil ich glaube, dass es für mein Kind besser ist. Auch wenn mir betroffene Frauen erzählt haben, dass man so etwas Furchtbares nicht verarbeiten, sondern nur verdrängen kann.

Brandner: Ich versuche nachzuvollziehen, was in diesen Frauen vorgeht. Ich höre ganz oft in der Trauer um mein beeinträchtigtes Kind, dass ich doch bitte froh zu sein habe, dass es nicht mehr lebt. Wenn zu dieser Trauer noch das Gefühl dazukommen würde: Hätten wir es vielleicht doch geschafft? Ich will das Wort Schuld nicht in den Mund nehmen, aber was macht dieser Eigenanteil daran, dass das Kind nun nicht mehr lebt, mit einem Menschen?

Tordy: Schuld sehe ich persönlich hier nicht, aber natürlich Schuldgefühle. Und das versuchen wir auch im Vorhinein zu besprechen: Was glauben Sie, wieviele Prozent an Schuldgefühlen werden bleiben? Und wieviel können Sie tragen? All das zeigt, wie sehr es hier um persönliche Wertungen geht. Und das führt mich wieder zur Frage, wie man hier zu politischen Vorgaben kommen will. Die Petition #Fairändern fordert ja etwa, Frauen nach auffälligem Befund auf Adoptionen hinzuweisen. Das kommt mir an den Lebenswelten der Frauen total vorbeigedacht vor.

Brandner: Manchmal braucht es Überforderungen, um endlich eine Debatte zum Thema Spätabbrüche in Gang zu setzen. Die Initiative „Fakten helfen!“ der Aktion Leben, bei der es nur um die anonymisierte Erhebung von Schwangerschaftsabbrüchen ging, wurde ja vom Tisch gewischt.

Tordy: Also das ist nicht mein Weg. Außerdem kommen mir viele Ideen sehr mittelschichtorientiert vor. Ich hoffe und nehme an, dass Sie eine Familie und Rückhalt hatten. Doch zu uns kommen viele Migrantinnen, die schon in den Untersuchungsräumen mit zwei Kleinkindern stehen, deren Mann arbeitet und die auch keine Großeltern haben. Wenn die sich ihr weiteres Leben mit einem Kind vorstellen, das drei Herzoperationen vor sich hat und nachher nicht geheilt ist, sondern mit 17 Jahren eine Herztransplantation braucht, dann ist das eine andere Perspektive.

Die Furche: Frau Brandner, Sie und Ihr Mann hatten im Vergleich viele Ressourcen. Dennoch sind Sie an Ihre Grenzen gelangt, insbesondere im Umgang mit den Behörden. Können Sie kurz davon erzählen?

Brandner: Es war ein Zettelkrieg, immer Anträge über Anträge schreiben in einer Situation, in der man ohnehin nervlich, seelisch und familiär extrem belastet ist. Unserer älterer Sohn war ja auch erst drei Jahre alt. Es gab zwar das großartige Angebot von MOMO Kinderhospiz und dem Kinderhospiz-Netz, aber es gab keinerlei parteiische Rechtsunterstützung, die Behörde X war für das Nachhausekommen zuständig, die Behörde Y für das Pflegegeld und für den Behindertenausweis waren es gleich drei. Es fehlt ein One-Stop-Shop-Prinzip, das seit 30 Jahren im Regierungsprogramm steht. Ich verstehe die Angst vor einem Leben mit einem behinderten Kind. Man hat Bilder von Licht ins Dunkel vor Augen und davon, um jeden Rollstuhl betteln zu müssen. Und es ist ja leider auch Realität! Aber wenn diese Kinder nicht auf die Welt kommen, wie schafft man dann gesellschaftliche Veränderungen und sorgt dafür, dass die schiefe Ebene nicht immer schiefer wird?

Tordy: Aber man kann nicht die Gesellschaft ändern auf dem Rücken der betroffenen Frauen! Das ist für mich so, wie wenn wir Erwachsenen den Kindern sagen würden, dass sie sorgsam mit der Umwelt umgehen sollen! Ich plädiere auch dringend für ein One-Stop-Shop-Prinzip, das ist aber für mich überhaupt nicht verknüpft mit medizinisch indizierten Schwangerschaftsabbrüchen. Ich persönlich kann das Vorgehen bei uns am AKH punkto Abbruch nach medizinischer Indikation gut verantworten. Und ich teile auch manche Ihrer Forderungen. Aber als Diskussionsgrundlage ist mir diese Petition zu heftig.