Tag der sicheren Abtreibung

DISKURS

Abtreibung: Ein Urteil als Abgrund

Der Spruch des Supreme Court zum „Recht auf Abtreibung“ zementiert die Radikalisierung, nicht nur in den USA. Auf der Strecke bleiben die Frauen – und das Ringen um Lösungen.

Der Spruch des Supreme Court zum „Recht auf Abtreibung“ zementiert die Radikalisierung, nicht nur in den USA. Auf der Strecke bleiben die Frauen – und das Ringen um Lösungen.

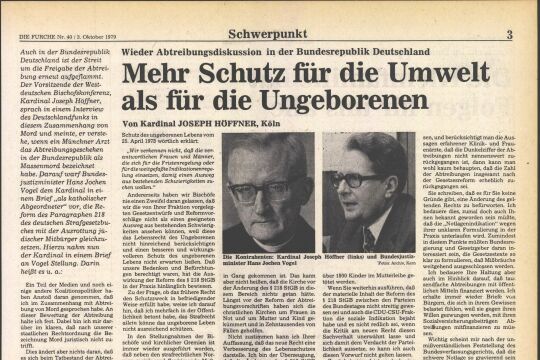

Geht es hier um Recht? Um Moral? Oder doch nur um politische Hegemonie? Tatsächlich spricht einiges dafür, das Urteil des US-Höchstgerichts vom vergangenen Freitag als Krönung und Höhepunkt eines groß angelegten politischen Restaurationsprojekts zu deuten. Knapp 50 Jahre, nachdem der Supreme Court in seinem Urteil „Roe gegen Wade“ aus der US-amerikanischen Verfassung ein Grundrecht auf Abtreibung abgeleitet hatte, drehte das von Donald Trump maßgeblich geformte Richtergremium das Rad der Zeit zurück. Das Recht auf Abtreibung bis zur Lebensfähigkeit des Fötus (etwa in der 24. Schwangerschaftswoche, also weit über die österreichische Fristenregelung hinaus) wurde gekippt – und die Gesetzgebungshoheit zurück in die Bundesstaaten verwiesen.

Anhänger(innen) des „Originalismus“ jubeln nun, dass die vermeintliche „Überdehnung“ des Höchstgerichts hin zu einer rechtsetzenden Kraft, die gleichsam an den Parlamenten vorbei Gesellschaftspolitik betreibt, ein Ende hat. Doch welchen Wert hat eine höchste Instanz, die sich in ihren Urteilen an einem Text von 1787 ausrichtet und alle Zusätze außer Acht lässt, die einen modernen Staat maßgeblich prägen? Es kommt faktisch einer Selbstaufgabe gleich.

Unabhängig von dieser formalen Debatte ist der Flurschaden dieses Urteils enorm. Die Unversöhnlichkeit beim Thema Schwangerschaftsabbruch wird potenziert – und auf der Strecke bleiben einmal mehr die Frauen. Dass ihnen, wie in Texas, selbst nach einer Vergewaltigung oder Inzest ein Abbruch verwehrt werden soll, ist ein Schlag ins Gesicht aller, die für das Recht auf Selbstbestimmung kämpfen. Insbesondere Mädchen und Frauen aus sozial benachteiligten Schichten werden wieder zum Spielball ideologischer Schlachten.

Todesstrafe? School-Shootings? Egal!

Welch groteske Blüten diese in „God’s Own Country“ längst treiben – und welch unselige Rolle hier auch manche katholischen US-Bischöfe spielen –, zeigt die Debatte um den Ausschluss von Politiker(inne)n von der Kommunion. Während etwa der Erzbischof von San Francisco, Salvatore Cordileone, dies bei „Pro Choice“-Vertretern wie Joe Biden oder Nancy Pelosi gefordert hat, bleiben Befürworter der Todesstrafe oder liberaler Waffengesetze unbehelligt. Das Motto „Pro Life“, so scheint es, betrifft offenbar nur ungeborenes Leben. Ein unerträglicher Zynismus.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!