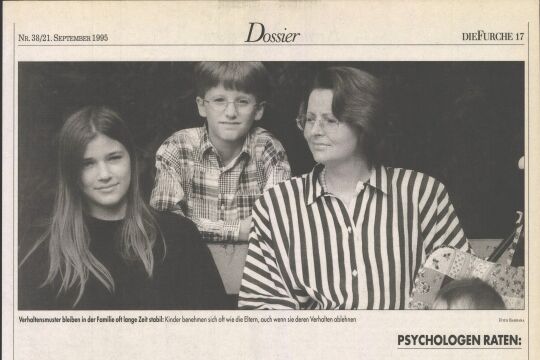

Wenn Eltern etwas vermitteln wollen, was sie nicht selbst besitzen

Die Bildungsfunktion der Familie erfüllt sich nicht darin, daß Eltern sich gegenüber ihren Kindern wie Lehrer einer Grundschule verhalten, sondern dadurch, daß ein Familienleben besteht. Genau das, worunter unsere Gesellschaft krankt, daß sie aus atomaren Pluralitäten besteht, die nur gelegentlich und meist im weniger Wesentlichen miteinander in Beziehung treten, ist in einer gesunden Familie - auch in der Kernfamilie - im vorhinein überwunden.

Die Bildungsfunktion der Familie erfüllt sich nicht darin, daß Eltern sich gegenüber ihren Kindern wie Lehrer einer Grundschule verhalten, sondern dadurch, daß ein Familienleben besteht. Genau das, worunter unsere Gesellschaft krankt, daß sie aus atomaren Pluralitäten besteht, die nur gelegentlich und meist im weniger Wesentlichen miteinander in Beziehung treten, ist in einer gesunden Familie - auch in der Kernfamilie - im vorhinein überwunden.

Eltern und Kinder gehören auf eine im Grund unkomplizierte und nicht erst künstlich durchzureflektierende Weise zusammen, bilden eine kleine Gemeinschaft, in der auf die Dauer jeder jeden erzieht. Der entscheidende Kitt dieser Gemeinschaft ist das Gespräch.

Natürlich beginnt dieses Gespräch mit einer Vorgabe der Eltern; von ihnen lernt ja das Kind überhaupt erst sprechen. Aber dieses Sprechen lehren und lernen ist doch selbst wieder eine Art Gespräch. Obwohl in rudimentärster Form, vollzieht sich schon in den berühmten ersten drei Jahren, in denen der Grundstock der menschlichen Existenz gelegt wird, das Sich-Verstehen, Aufeinander-Eingehen, Einander-Ernstnehmen und -Berücksichtigen, das die menschliche Substanz einer gesunden Familie ausmacht. Der Unterschied zur Erziehung größerer Kinder ist wohl nur der, daß in diesen ersten drei Jahren fast ausschließlich die Eltern, insbesondere die Mutter, die Sprechenden und damit die Gebenden sind; und daß, wie die Eltern zu ihrem Kind sprechen, wesentlich die Art und Weise prägt, wie dieses Kind später die Welt verstehen und mit anderen ins Gespräch treten wird.

Eine Gefahr der heutigen Kern-familie scheint zu sein, daß in ihr ein bewußter, hektischer und zugleich oft ratloser Wille herrscht, den Kindern etwas „anzuerziehen“ - sie zur Ordnung, Fleiß, Leistungsbewußtsein zu dressieren; man macht sich Sorgen darüber, was aus den Kindern werden wird, wie sie die Welt bestehen sollen -, und übersieht dabei, daß die Familie eben keine Schule ist, sondern eine soziale Gruppe, die einfach durch ihr Gemeinschaftsleben erzieht und deren Sinn auch dieses Gemeinschaftsleben ist. Das Wichtigste, was Eltern insbesondere ihren kleinen Kindern zu bieten haben, ist Geborgenheit durch Liebe und Anerkennung.

Psychologen und erfahrene Seelsorger behaupten, die Vorstellung, die ein Mensch sich von Gott macht, sei durch das internalisierte Bild der Eltern, insbesondere des Vaters geprägt. In den ersten drei Jahren entscheidet sich, wie das Kind einmal Gott, die Welt und sich selbst sehen wird: ob es sein Leben lang Ansprüche verfolgen wird, denen es nicht gerecht zu werden vermag, oder ob es in Gott das geheimnisvoll-prächtige Wesen sieht, das sich schenkt, bevor es etwas fordert; ob es ungeachtet aller Leiden, Schwierigkeiten und Konflikte seines Lebensweges die ihn umgebende Welt und vor allem die ihm begegnenden Menschen als im Grunde heil und deswegen liebenswert erleben wird.

Die bejahende, einer inneren Geborgenheit entspringende Haltung kann man Kindern nicht anerziehen; man kann sie ihnen höchstens angedeihen lassen, indem man seinen natürlichen Egoismus zurückstellt, soviel Zeit für seine Kinder wie immer möglich findet, für sie da ist, die schon sehr viel früher Partner sind, als man gerne meint. Dieses Partnerverhältnis setzt sich fort, während die Kinder größer .werden, ihre kleinen und größeren Widerspenstigkeiten entwickeln und doch immer wieder in die Familie zurückkehren, bis sie schließüch - unvermeidlich - ihre eigenen Wege zu gehen beginnen.

Bei aller ihrer gefährlichen Uber-treibung hat die Theorie von der antiautoritären Erziehung in einer Hinsicht recht: es ist nicht wichtig, daß die Kinder so werden, wie die Eltern es beabsichtigen und planen; es ist sehr viel wichtiger, daß sie ihre Familie ihr Leben lang als eine Gemeinschaft in Erinnerung behalten, in welcher Liebe, gegenseitige Anerkennung, Gesprächsbereitschaft auch in den kritischsten Situationen geherrscht haben.

Wenn wir gerade in den letzten Jahren eine Autoritätskrise in den Familien erlebt haben, so kam sie letztlich daher, daß viele Eltern Autoritäten sein und bleiben wollten, es nicht einfach ganz natürlich waren; daß sie sich bei ihren Kindern durchsetzen zu müssen meinten, anstatt zu sehen, daß ihre Kinder verzweifelt nach Autoritäten suchten, die sie einerseits achten können und von denen sie sich anderseits anerkannt wissen.

Es gibt im wesentlichen zwei Arten von Autorität. Die eine, die „epistemi-sche“, ist am deutlichsten in der Autorität zu sehen, die ein bedeutender Wissenschafter unter seinen Kollegen hat; man hört auf ihn, weil er mehr als die anderen weiß und kann. Die andere - „deontische“ - ist die typische Autorität des Befehlshabers, man gehorcht ihm, weil er die Befehlsgewalt hat. Das Eigentümliche besteht darin, daß es diese Formen nie lange in Reinform gibt: der bedeutende Wissenschafter wird auf seinem Gebiet zum Vorgesetzten, der inkompetente General wird schließlich abgesetzt. Das Familienoberhaupt ist zunächst eine „deontische“ Autorität; auf Grund jahrtausendlanger Tradition hat er gegenüber den Kindern ein Anrecht auf ihren Gehorsam. Aber die Autorität des Vaters wird sich nur bewähren, wenn er in seiner Weise auch eine „epi-stemische“ Autorität ist; wenn die Eltern nicht ständig auf ihr Vater- oder Muttersein pochen müssen, sondern auch die besseren Argumente auf ihrer Seite haben, wenn sie auch auf Einwände eingehen, wenn sie nicht nur anordnen, sondern auch erklären, verständnisvoll sind, die Eigenständigkeit der Kinder respektieren.

Die oft erwähnte Krise der Bildungsfunktion der Familie ist wesentlich eine Krise der Eltern; es sind nicht die Kinder, die besser erzogen werden müssen, sondern die Mutter und der Vater. Die Bildungsfunktion der Familie vollzieht sich nicht eigentlich im Lehren, sondern im Zusammensein; Tradition, Wertvorstellungen, sittliche Verhaltensweisen werden durch Familien weitergereicht und erhalten, indem sie im täglichen Leben sinnvoll gelebt werden. Wenn Familien als Bildungsvermittler versagen, liegt dies offenbar daran, daß Eltern ihren Kindern etwas vermitteln wollen, was sie selbst nicht so besitzen, daß sie es im Zusammenleben tradieren können. Es kann nicht gutgehen, wenn Eltern ihren Kindern Wertvorstellungen anerziehen wollten, die sie selbst nicht in der Lage sind, in ihrem eigenen Leben zu verwirklichen; wenn sie ihnen Lebenshaltungen weiterreichen möchten, die sie selbst nur gekünstelt, etwa um der Erziehung der Kinder willen, einüben.

Die Zahl der Kinder, die nichts von Religion oder auch nur einfacher Sittlichkeit wissen wollen, weil sie sich gegen die Verlogenheit ihrer Eltern aufbäumen, ist mit Gewißheit ebenso groß wie die Zahl jener, die zum Glauben oder zu sittlichen Werten nur deswegen keinen Bezug haben, weil auch ihren Eltern jeder solche Bezug fehlte.

Das Problem scheint weit weniger darin zu hegen, daß Eltern ihre Bildung nicht zu vermitteln wissen, als darin, daß sie selbst keine besitzen. Sie haben allerlei gelernt, wohinter sie nicht mit ihrer persönlichen Erfahrung und mit ihrem ganzen Herzen stehen; kein Wunder, daß sie scheitern, wenn es darum geht, dergleichen angelerntes Zeug ihren Kindern weiterzureichen. Worüber wir uns Sorgen machen müssen, ist nicht, ob der Traditionsfluß von uns zu unseren Kindern unterbrochen wird, sondern ob er nicht schon in uns selbst abgebrochen ist.

Dies trifft in besonderer Weise für religiöse Uberzeugungen und ihnen entspringende Verhaltensweisen zu. Die Weitervermittlung der Religiosität dürfte eine der wichtigsten Bildungsfunktionen der Familie sein, einfach weil keine andere gesellschaftliche Einrichtung geeigneter zu sein scheint, diese Aufgabe zu übernehmen. Die religiösen Traditionen, Vorstellungen, Verhaltensweisen sind auch das zentrale und damit zugleich das heute am meisten gefährdete Bildungsgut. Alle Grundwerte unserer Kultur sind nicht nur religiösen Ursprungs, sondern können auch nur in einem religiösen Kontext einer größeren Zahl von Menschen über mehrere Generationen hinweg wirksam vermittelt werden.

Um der Emanzipationslüsternheit unserer Gesellschaft wirksam entgegentreten zu können, bedarf es einer Erinnerung an und einer Rückbesinnung auf den reügiösen Kontext, dem die Grundüberzeugungen unserer Gesellschaft und Kultur entspringen. Es gibt keine Instanz, die eine solche Rückbesinnung besser verwirklichen und lebendiger durchsetzen könnte als die Familie. Keine Philosophie und keine Gesellschaftsideologie, keine Schule und auch keine Predigt kann erreichen, was eine normale Familie sozusagen von selbst tut, einen Kontext zu vermitteln, der die Matrix für alle Beurteilungen und Entscheidungen abgibt.

Daß die Familie dies tut, ist der Grund für das Mißtrauen, das alle Ideologen dieser ursprünglichsten aller sozialen Einheiten entgegenbringen: so lange ein so wesentlicher Anteil der Erziehung und Bildung von Familien übernommen wird, wie es auch heute noch der Fall ist, gelingt es keiner Ideologie, in das Blut der Menschen überzugehen. Zwar mag es der Gesellschaft gelingen, Jugendliche für eine Zeit den Uberzeugungen ihrer Eltern abspenstig zu machen, doch werden sie fast unweigerlich, wenn die Periode oder Meinungs- und Charakterbildung abgeschlossen ist, wenigstens zu wesentlichen Teilen der Vorstellungen und Haltungen, die sie von ihren Eltern erhalten haben, zurückkehren. Es ist nicht so sehr das Private im Gegensatz zum Vergesellschafteten, was dem Ideologen an der Familie ein Horror ist, als vielmehr das tief Verwurzelte und damit kaum zu Erschütternde, was die Familie den Kindern bietet.

Aber gerade diese Bildungsfunktion der Familie setzt voraus, daß die Eltern selbst wirklich besitzen, was sie ihren Kindern weiterreichen wollen. Dabei erscheint mir ein| Detailwissen weniger wichtig als gewisse Grundeinstellungen. Nur wenige Eltern dürften in der Lage sein, sich in der reügiösen Tradition so gut auszukeimen, daß sie - insbesondere gegenüber ihren heranwachsenden Kindern - bei jeder Detailfrage Rede und Antwort stehen können. In jedem Fall dürften es sehr viel schüchtere Grundüberzeugungen und Verhaltensweisen sein, die in diesem Zusammenhang wichtig sind und welche die Eltern aus innerer Uberzeugung leben müssen, um den Bildungszusammenhang über Generationen hinweg aufrechtzuerhalten.

Zu diesen Grundüberzeugungen gehört etwa die Einsicht, daß wir und alles, was uns umgibt, geschaffen sind, daß Gott uns gut will - und daß deswegen das Annehmen dessen, was ist, eine Grundentscheidung darstellt, die der Nährboden jeder echten Sittlichkeit ist. Gerade in einer Gesellschaft, die vom Befreiungspathos lebt und in welcher es zur Gewohnheit geworden ist, immer von anderen anstatt von sich selbst etwas zu fordern, ist diese Bereitschaft, an- und hinzunehmen, weil wir und unsere Welt ja immer schon im voraus angenommen sind, besonders wichtig. Nicht weniger gehört dazu die grundsätzliche Bereitschaft, auch die täglichste Erfahrung so betrachten und beurteilen zu wollen, wie Gott es von uns will - eine Grundeinstellung, die selbstverständlich zur Voraussetzung hat, daß man sich mit Gott bespricht, also betet.