Gutes Sterben

DISKURS

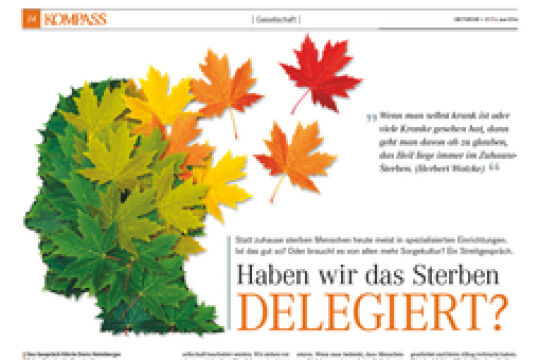

Fast alle wollen zu Hause sterben

Der Tod, auf den jeder Mensch letztlich zusteuert, wird gerne verdrängt. Aber zunehmend wird erkannt, auch unter dem Eindruck der Vorfälle im Krankenhaus Lainz in Wien, wie problematisch es ist, das Sterben in Institutionen zu verlegen. Eine am 16. November 1987 in Wien gegründete Internationale Gesellschaft für Sterbebegleitung und Lebensbeistand sucht nach wirklich humanen Wegen.

Der Tod, auf den jeder Mensch letztlich zusteuert, wird gerne verdrängt. Aber zunehmend wird erkannt, auch unter dem Eindruck der Vorfälle im Krankenhaus Lainz in Wien, wie problematisch es ist, das Sterben in Institutionen zu verlegen. Eine am 16. November 1987 in Wien gegründete Internationale Gesellschaft für Sterbebegleitung und Lebensbeistand sucht nach wirklich humanen Wegen.

FURCHE: Herr Primarius, was war der Anlaß für die Gründung der Internationalen Gesellschaft für Sterbebegleitung und Lebensbeistand in Österreich?

Erich Aigner: Es ist so eine Gesellschaft schon ein Jahr vorher von dem Limburger Internisten Paul Becker in Deutschland gegründet worden. Ich habe mich sehr dafür interessiert, weil ich während meiner Tätigkeit im Krankenhaus mit der Situation der Sterbenden oft unzufrieden gewesen bin. Das war die Zeit, wo wir die Patienten noch in großen Zimmern haben mußten, bis zu 20 und mehr Betten, und wo es oft nicht anders möglich gewesen ist, als einen Sterbenden am Gang oder im Badezimmer unterzubringen. Es hat mich immer bedrückt, daß der Sterbende nicht nur räumlich unwürdig untergebracht worden ist, sondern auch oft nicht die entsprechende Zuwendung erfahren konnte.

FURCHE: Wieviel Prozent der Menschen sterben heute im Krankenhaus, wieviel daheim?

Aigner: Etwa 70 bis 80 Prozent sterben in Institutionen, das heißt in Krankenhäusern, Altersheimen, Pflegeheimen. Ende der dreißiger Jahre waren die Zahlen noch etwa umgekehrt: 60 bis 70 Prozent sind zuhause gestorben und der Rest in Institutionen. Sicher ist - und dazu gibt es insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland Umfragen -, daß es der Wunsch von über 90 Prozent der Menschen ist, zuhause zu sterben.

FURCHE: Ein Ziel Ihrer Gesellschaft ist es, diesem Wunsch Rechnung zu tragen?

Aigner: Der Wunsch unserer Gesellschaft ist es, es vermehrt möglich zu machen, daß Menschen zu Hause sterben. Das ist aber sicher ein Fernziel und hängt zunächst auch mit der Situation der Hauskrankenpflege, auch mit der Situation der Angehörigen, zusammen. Es wird sicher politische Arbeit notwendig sein, diese Situation zu verbessern.

Damit in Verbindung steht, daß wir uns sehr für die Hospizbewegung einsetzen. Ein Hospiz, das möchte ich mit aller Deutlichkeit betonen, ist kein Sterbehaus, keine Sterbeklinik. Das beweist, daß in London, wo 1967 das erste Hospiz eröffnet worden ist, die Zahl derer, die zu Hause sterben, von etwa zwei Prozent im Jahr 1967 auf 30 Prozent im Jahr 1987 angestiegen ist, weil Hospize eigentlich eine Zwischeninstitution zwischen dem Krankenhaus und dem Zuhause und sehr bemüht sind, die Angehörigen in die Betreuung einzubauen, sie zu schulen und es damit möglich zu machen, daß eben viele Schwerkranke und Sterbende aus dem Hospiz nach Hause entlassen werden können.

Das dritte Ziel - neben Förderung der Hauskrankenpflege und der Hospizbewegung - scheint am ehesten, wenn auch schwer, realisierbar: daß man in den bestehenden Institutionen - Krankenhäuser, Pflegeheime - die Situation verbessert, in räumlicher Hinsicht, durch vermehrte menschliche Zuwendung, durch verbesserte Schmerzbekämpfung und durch vermehrte Einbeziehung der Angehörigen, wobei natürlich die Frage einer flexiblen Besuchszeit sehr wesentlich scheint.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!