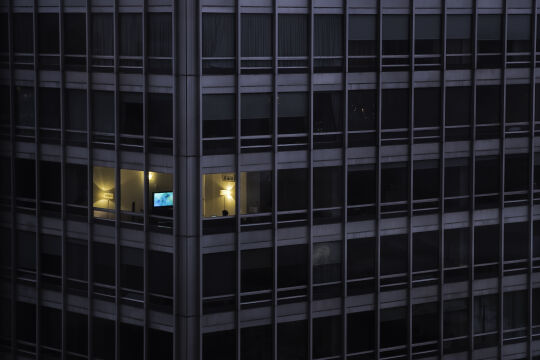

„Ich habe mich ins Burnout gepflegt“

Etwa eine Million Menschen pflegen österreichweit ihre Angehörigen. Einer davon ist Johannes Kaiblinger. Über die Spuren, die jahrzehntelange Betreuungsarbeit hinterlässt.

Etwa eine Million Menschen pflegen österreichweit ihre Angehörigen. Einer davon ist Johannes Kaiblinger. Über die Spuren, die jahrzehntelange Betreuungsarbeit hinterlässt.

E s ist Mitte März. Chancen-Redakteurin Manuela Tomic spricht im FURCHE-Feature über die „Zukunft der Arbeit“. Kurz darauf erhält die Redaktion eine E-Mail von einem Hörer. „Ich möchte Ihnen meine Gedanken hierzu mitteilen. Als langjährig pflegender Angehöriger ist mir das Thema Pflege seit Jahrzehnten vertraut.“ Wir wollen wissen, was sich hinter diesen Zeilen verbirgt – und laden Johannes Kaiblinger aus Wilhelmsburg bei St. Pölten zum Gespräch. Schließlich steht er stellvertretend für rund eine Million Menschen in Österreich – den „größten Pflegedienst der Nation“, wie es gerne heißt.

Dabei musste der 63-Jährige eigentlich selbst jahrzehntelang ärztlich behandelt werden. „Ich bin als Frühchen zur Welt gekommen, als sogenanntes blaues Baby“, erzählt er. Das bringt ihm unter anderem eine starke Sehbeeinträchtigung ein, die lange eine Behinderung für ihn bleibt. Sie löst unter anderem epileptische Anfälle aus. Trotzdem hilft er ab 1990 seiner Mutter drei Jahre lang – einerseits um seine altersschwache Großmutter zu pflegen, andererseits um auch den Stiefvater zu umsorgen. „Er war selbst Arzt, aber schwer an Parkinson erkrankt“, erinnert sich Kaiblinger.

Vom Quantensprung zur Verausgabung

Er selbst studiert daneben an der Wirtschaftsuniversität. Später ist er als Betriebswirt im Außendienst tätig und befasst sich mit Arbeitsmarktoptimierung. Den persönlichen Quantensprung erlebt er 1992, als er Kunstlinsen implantiert bekommt. Durch das bessere Sehen verschwindet die Epilepsie – und vorerst endet auch die Rolle als pflegender Angehöriger. Bis im Jahr 2003 alles von vorn beginnt. Denn der neue Mann an der Seite seiner Mutter erhält die Diagnose Lungenkrebs. „Mit dem Rauchen hat er einfach zu spät aufgehört“, sagt Kaiblinger. Auch die Mutter braucht immer aufwendigere Unterstützung. Sie kämpft mit Herzproblemen und mit schmerzenden Gliedern – erst viel zu spät wird dies als Arthrose erkannt. Beinahe zehn Jahre lang greift der Sohn seiner Mutter und ihrem Partner bei jeder Gelegenheit unter die Arme. 2012 dann der Rückschlag: „Man kann sagen: Ich habe mich ins Burnout gepflegt“, erzählt der Niederösterreicher. Plötzlich muss er sich mehr denn je um zwei Fronten kümmern: hier die eigene – mentale – Gesundheit, dort die Bedürfnisse der Familie.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

.jpg)