„Endspiel“ im Volkstheater: Der Sound von Beckett

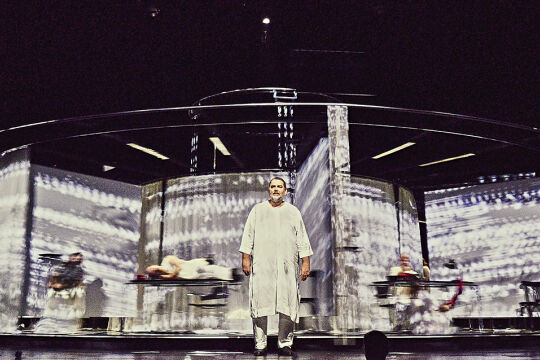

Der neue Volkstheaterleiter Kay Voges zeigt in Wien seine eigensinnige Fassung von Samuel Becketts „Endspiel“, die bereits 2012 in Dortmund ihre Premiere feierte.

Der neue Volkstheaterleiter Kay Voges zeigt in Wien seine eigensinnige Fassung von Samuel Becketts „Endspiel“, die bereits 2012 in Dortmund ihre Premiere feierte.

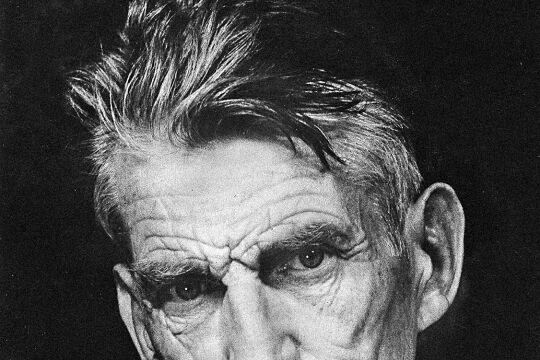

Samuel Becketts (1906–1989) Dichtung steht vor dem Hintergrund der nicht abwendbaren Aussicht auf den eigenen Tod. Beckett weigerte sich trotz der Schwärze des radikalen Endes, dem Verschwinden von sich selbst, dem Unrecht des Todes zu entkommen, und entschlug sich auch jeder Hoffnung, wie der Möglichkeit der Rückkehr zur orthodoxen Glaubenserwartung von der Auferstehung zum ewigen Leben.

Anders ausgedrückt: Er verweigerte sich dem Gedanken der Transzendenz und stellte sich dem Entsetzen der Annahme, dass etwas endgültig aufhört. Dem Unausdenkbaren, das begrifflich kaum zu fassen ist, stellte sich Beckett durch sein lebenslanges dichterisches Bemühen, es wenigstens als Vorstellung darzustellen.

Minimalisierung und Verdichtung

So ist Beckett wohl jener Theaterautor geworden, bei dem wie kaum einem anderen, wie Adorno in seinem berühmten „Versuch, das Endspiel zu verstehen“ festgehalten hat, Reflexion mit der reinen Darstellung zusammenmontiert ist. Die Form hole bei ihm das Ausgedrückte ein und verändere es, was meint, dass eine Unterscheidung zwischen dramatischer und szenischer Ebene so radikalisiert ist, dass sie selbst haltlos wird.

Von „Warten auf Godot“ (1952) über „Endspiel“ (1957) oder „Glückliche Tage“ (1961) bis hin zu den radikalen späten Kurzstücken, den – wie Beckett sie nannte – „dramaticules“ wie „Atem“ (1969), „Not I“ (1972), oder den Stücken ohne Worte „Quadrat I + II“ (1981) führt er das Theater durch eine fortschreitende Minimalisierung und Verdichtung vom Literaturtheater mit interpersonalen Dialogen weg und bringt es schließlich in seinen äußersten Grenzbereich, bis es sich in seiner Zeitform der bildenden Kunst annähert, dem Stillstand.

Für Beckett, der bei seinen Stücken oft selbst Regie führte, war das Theater eine literarische Praxis, die Bühne ein Aufführungsort für eine Form von Literatur, die ohne das Theater nicht denkbar ist. Stets verweigerte Beckett Erklärungen und Interpretationen zu seinen Stücken und hoffte, dass die Lesart sich durch ihre präzise dramaturgische Struktur herausstellen würde. In diesem Sinne sind seine Stücke immer auch präzise Konstruktion eines Wahrnehmungsprozesses. Das macht sie so schwierig und Eingriffe so heikel.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!