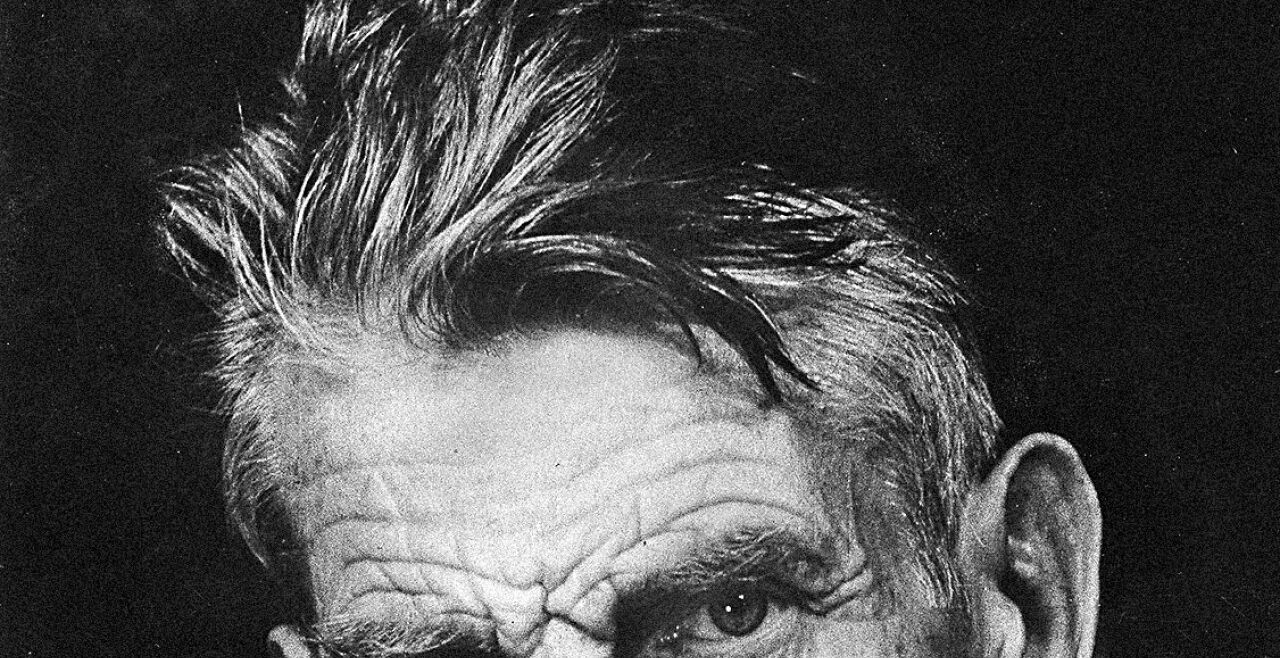

„Was bleibt, wenn die Schreie enden?“

Vor 30 Jahren starb Samuel Beckett, einer der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Zeitgerecht wurde die vierbändige Ausgabe der gesammelten Briefe des Nobelpreisträgers komplettiert.

Vor 30 Jahren starb Samuel Beckett, einer der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Zeitgerecht wurde die vierbändige Ausgabe der gesammelten Briefe des Nobelpreisträgers komplettiert.

„Vorsätze: Null Stop – Hoffnungen: Null Stop Beckett“– so lautete ein Telegramm, in dem der damals 77-jährige Autor seine pessimistische Weltsicht prägnant formulierte. Kaum ein anderer Schriftsteller des 20. Jahrhunderts hat die Aussichtslosigkeit der menschlichen Existenz und das Scheitern so propagiert wie Samuel Beckett. Seine Devise lautete: Das Leben muss gelebt werden, auch wenn es von einem stetigen Scheitern begleitet wird. „Immer das gleiche. Nie etwas anderes. Immer versucht. Immer gescheitert. Macht nichts. Wieder versuchen. Wieder scheitern. Besser scheitern“, heißt es in seinem Text „Worstward Ho“ („Aufs Schlimmste zu“). Neben seinen frühen Romanen wie „Murphy“, „Molloy“, „Malone stirbt“ und seinen minimalistischen späten Theaterstücken und Hörspielen ist Becketts radikale Sichtweise der menschlichen Existenz in einer vierbändigen Ausgabe seiner Briefe dokumentiert, deren letzter Band mit dem Titel „Was bleibt, wenn die Schreie enden?“ nunmehr vorliegt.

Er umfasst rund tausend Seiten und enthält eine Auswahl der Briefe von 1966 bis zu Becketts Tod im Jahr 1989. Dabei werden Erwartungen, Einsichten in sein privates Leben zu erhalten, nicht erfüllt. Die Herausgeber haben sich strikt an die Vorgabe des Autors gehalten, „sich lediglich auf solche Passagen zu beziehen, die für mein Schaffen von Belang sind“. Die Briefe zeigen die obsessive Arbeit an seinem schriftstellerischen Werk und an den peniblen Inszenierungen der Theater- und Fernsehstücke. „Nichts ist wichtig außer dem Schreiben. Um etwas anderes ist es nie gegangen“, notierte er. Wie präzise Beckett bei der Umsetzung seiner Texte vorgeht, zeigt eine Anweisung für die Fernsehproduktion von „He, Joe“ für den Regisseur Alan Schneider: „Die Stimme soll geflüstert sein. Eine tote Stimme in seinem Kopf. Ein Minimum an Färbung. Aggressiv. Jeder Satz ein Dolch, der zusticht, verweilt, zurückgezogen wird und wieder zusticht.“

Unwillkommene Ehrungen

Im Jahr 1966, in dem der Briefwechsel einsetzt, gilt Beckett als führender Autor der Avantgarde, der trotz seines weltweiten Erfolgs von Selbstzweifeln geplagt wurde, die in seinen Briefen immer wieder beschrieben werden. Dennoch hatte er nicht das Gefühl, schon am Ende seines Schreibens angekommen zu sein. „Die Zeit wird knapp, und vielleicht lassen sich noch ein paar Tropfen aus der alten Zitrone quetschen“, heißt es in einem Brief von 1967. Viel Zeit und Energie widmete er den Inszenierungen seiner Theaterstücke in Paris, London und Berlin, wo er 1969 die Proben für „Das letzte Band“ mit Martin Held am Schillertheater kritisch kommentiert: „Er kann den Text nicht einmal ansatzweise und ich fürchte, Unerfreulichkeiten lassen sich kaum vermeiden“. 1969 erhält Beckett den Nobelpreis für Literatur; für ihn eine Katastrophe, die mit einer zweiten Katastrophe zusammenfiel, die ihn in Tunesien ereilte.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!