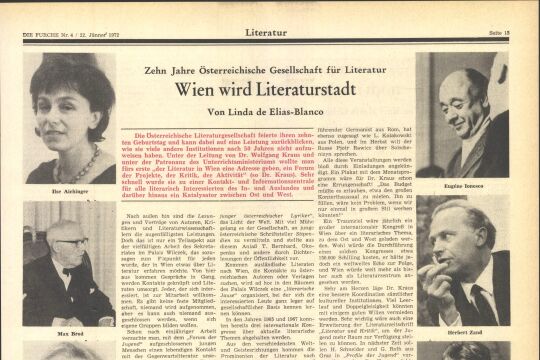

Die Laureaten des erstmalig 1901 verliehenen Nobelpreises werden von der Schwedischen Akademie bestimmt. In dem eben veröffentlichten Rechenschaftsbericht „Nobelstiftelsen Kalender" sind die Preisträger in der folgenden Reihenfolge aufgezählt: Physik, Chemie, Medizin, Literatur und Frieden. Aus der Aufstellung ergibt sich, daß im Lauf von 65 Jahren der Nobelpreis zwar neunmal an Österreicher verliehen wurde (je dreimal an Physiker und Mediziner, zweimal der Friedenspreis und einmal der für Chemie), daß aber noch nie ein österreichischer Dichter oder Schriftsteller der Auszeichnung für würdig erachtet wurde.

Das erscheint uns ungerecht und ist enttäuschend. Doch wollen wir im Folgenden die Entscheidungen der Schwedischen Akademie sachlich überprüfen, unter Berücksichtigung der Bestimmung, daß derjenige Autor auszuzeichnen sei, „welcher das Vorzüglichste in idealistischer Richtung auf dem Gebiet der Literatur geleistet hat". Diese Richtlinie ist gut gemeint und aus dem allgemeinen Fortschrittsglauben der Zeit, da der Preis gestiftet wurde, speziell aber aus der Mentalität des Stifters Alfred Bernhard Nobel zu erklären. Doch ist sie wenig geeignet, den Preisrichtern ihr Amt zu erleichtern.

August Strindberg, der rund ein dutzendmal auf der Liste figurierte, den Preis aber nie zugesprochen erhielt, hat die Akademie seines eigenen Landes als „eine lächerliche Einrichtung“ und die Juroren als „achtzehn unliterarische Räte und nicht kompetente Richter“ bezeichnet. Und Jahr für Jahr, besonders nach dem ersten und nach dem zweiten Weltkrieg, konnte man ähnliche kritische Stimmen hören. Blättert man die Liste zurück, so kommt man wohl zu einem milderen Urteil und kann feststellen, daß in der Liste der Preisträger eine Reihe guter, ja allerbester Namen stehen, daneben findet sich freilich auch Mittelmäßiges, Abseitiges und nur lokal Relevantes. Wie überhaupt unkünstlerische und nationale Gesichtspunkte bei der Preisverleihung oft maßgeblich waren, sehr entgegen der Bestimmung des Nobelpreisstifters: daß „keinerlei Rücksicht auf die Nationalität, sondern nur die Würdigkeit“ entscheiden sollte.

In den Jahren 1901 bis 1914 wurden mit dem Literaturpreis ausgezeichnet: Prudhomme, der deutsche Historiker Mommsen, Bjömson, Frėdėric Mistral, Echegaray, Sienkie- wicz, Carducci, Kipling, der deutsche Philosoph Rudolf Eucken, die Lagerlöf, Heyse, Maeterlinck, Hauptmann und Tagore. 1914 und 1915 wurde der Nobelpreis nicht verliehen. Darnach erhielten ihn: Rolland, Heidenstam, Gjel- lerup, Pontoppidan; nach zweijähriger Pause: Spitteier, Hamsun, Anatol France, Benavente, Yeats, Reymont, Shaw, der französische Philosoph Bergson, die Undset, Thomas Mann, Lewis, Karlfeldt, Galsworthy, Bunin, Pirandello, 0’Neillt Martin du Gard, Pearl S. Buck und SiUanpää. Von 1940 bis 1943 wurde die Verleihung ausgesetzt. Darnach folgten: Jensen, Gabriela Mistral, Hesse, Gide, Elliot, Faulkner, der englische Philosoph Russell, Lagerkvist, Churchill, Hemingway, Laxness, Jimenez, Camus, Pasternak (der ihn ab lehnen mußte), Quasimodo, Saint-John-Perse, Andrii, Steinbeck, Seferis, Sartre (der die Annahme verweigerte), Scholochow und zuletzt Agnon und Nelly Sachs.

Man sieht: eine recht bunte Reihe, in der — wohl zu Recht — Frankreich mit 11 Vertretern am häufigsten aufscheint, gefolgt von der Spitzengruppe Deutschland, England, Italien, Schweden und den USA mit je 4 bis 6 Preisen. — Nennen wir zunächst, bevor wir uns Österreich zuwenden, einige Ausländer, die wir in dieser Reihe vermissen: vor allem die Franzosen Valėry, Bernanos, Piguy, Claudel und Giraudoux, aber auch Lorca, Joyce, Thomas Wolfe, Virginia Woolf und mancher große Deutsche fehlen.

Aber nun erst Österreich! Weder Rilke noch Hofmannsthal, weder Werfel noch Kafka, weder Musil noch Broch oder Roth wurden des Nobelpreises für würdig erachtet. Kassner fehlt ebenso wie Karl Kraus oder Stefan Zweig, der, man mag zu ihm auch kritisch eingestellt sein, in mehr als 30 Sprachen übersetzt war und, da man mit einem „Esoteriker“ wenig Chancen hat, als Typus des absolut „weitläufigen" Schriftstellers angeführt sei. — Daß Rilke den Nobelpreis nicht erhielt, ist weder zu entschuldigen noch zu erklären. — Hofmannsthal hätte ihn, wenn er sich darum bemüht hätte, wohl erhalten, aber er setzte sich wiederholt für Kassner und Pannwitz ein. Kafka, das sei zugegeben, war zu Lebzeiten nicht so berühmt — und so viel nachgeahmt — wie nach 1945. Aber Werfel, Broch und Musil! Für Karl Kraus hatte sich die Academie Frangaise verwendet; wie man weiß — erfolglos.

Damit sind wir an einem wichtigen Punkt gelangt. Zwar trifft die Entscheidung über die Zuerkennung des Literaturpreises die Schwedische Akademie, aber als Proponenten sind durch die Statuten der Nobelstiftung vorgesehen: die einzelnen Mitglieder der Schwedischen Akademie sowie anderer gleichgestellter Körperschaften in anderen Ländern, ferner die Universitätsprofessoren für Sprache und Literatur sowie College-Professoren, außerdem die ehemaligen Literaturpreisträger sowie die Präsidenten von Schriftstellervereinigungen in aller Welt. Und diese scheinen, den Ergebnissen nach zu urteilen, anderswo aktiver zu sein als in Österreich. Aber da eine Reihe anderer Länder mit geringerer literarischer Tradition und mit weniger gewichtigen Beiträgen ihre Ansprüche wiederholt (und mit Erfolg) angemeldet haben, nennen nun auch w i r einige Namen lebender österreichischer Dichter, die uns für eine hohe internationale Auszeichnungen in Betracht zu kommen scheinen: Heimito von Doderer primo loco (mit einem runden Dutzend bedeutender Romane, von denen mehrere auch in fremde Sprachen übersetzt sind), Gütersloh, Franz Theodor Csokor, Alexander Lernet-Holenia, Elias Canetti, Felix Braun und den in Paris lebenden Paul Celan (mit einem zwar schmalen, aber hochbedeutsamen lyrischen Werk). Die Liste ist unvollständig und leicht zu kritisieren. Aber man möge sich vorläufig einmal auf einen Kandidaten einigen und diesen, österreichischerseits, mit allem Nachdruck für den Nobelpreis für Literatur empfehlen. Österreich ist längst „an der Reihe“.

lieh das Illusionsbedürfnis und das Informationsinteresse eines großen Teiles der Bevölkerung zufriedenstellen, und das Fernsehen erweist sich zusätzlich als das Hauptartoeits- gebiet der Werbebüros der Industrien, die einen hohen Absatz ihrer Güter suchen. Die Güte des Programms mag gleichgesetzt werden mit der Güte der Industrieerzeugnisse, so daß such die einzelnen Firmen dem populären Geschmack beugen müssen, und das heißt Kriminalfilm, Nachrichten über interne und externe Ereignisse, das heißt Wildwestfilm und Show und wieder 9how. Der junge Amerikaner wächst in dieser ständigen Show-Berührung auf, er eifert den Protagonisten nach, er möchte an ihrer Stelle ein Publikum bezaubern, er möchte für sie Texte schreiben. Die Show wird das entscheidende Ereignis des amerikanischen Theaters, das Musical bedient sich vieler Show-Elemente, der überragende Theatererfolg ergibt sich über das Medium der Show. Und für diese Show ist der amerikanische Manager bereit, das Beste einzusetzen, was er bekommen kann; er scheut kaum Kosten, wenn der Einsatzort die Ausgaben rechtfertigt und zur Annahme berechtigt, daß die Aufführung die ersten Monate überdauern wird. Kleinlicher Krämergeist ist hier kaum zu beobachten, genausowenig aber eine Verschlampung der Spielintensitäf: der geforderte Einsatz bleibt bei jeder Vorstellung der gleiche, denn das Publikum bezahlt mit gleich gutem Geld, es soll keine Enttäuschung erleben, es soll wiederkommen: das ist eine Ethik des Kommerzes, die dort, wo gehandelt wird, das Niveau sichert. So sind die großzügig aufgebauten Shows in Las Vegas sorgfältig vorbereitete und durchgefiührte Präsentationen, die das amerikanische Gemüt ansprechen, das Auge erfreuen, den Geist nicht belasten und das rhythmische Empfinden weitgehend zufriedenstellen. Pausenlos findet der Zuschauer für ungefähr 100 Minuten Beschäftigung: es gibt Musik, Tanz, Gesang, Tiere, Magie, Komik, es gibt Lachen und Entspannung nach dem Rezept des alten Shakespeare, es gibt Mädchen, die in Gondeln von der Decke herniedersinken, Mädchen, deren Brüste entblößt sind, deren Lächeln das Interesse wachhalten soll, deren raffiniert bekleidete Körper zu einem erneuten Besuch einladen, zu einem erneuten Einwurf des Dollars in die Spielmaschinen, die vor den Türen des Theatersaales aufgestellt sind, eine neben der anderen, Hebelmaschinen mit Zahlenspielen, mit Lichtsignalen und Glok- kenzeichen, und Mädchen als Getränkebringer und Geldwechsler, und Menschen drängen hin und her, am Nachmittag, am Vormittag, am frühen Morgen, am Abend, zur Mitternacht: ohne Rühe, ohne Unterbrechung. Geld ist der Herr hier, Hoffnung auf Geld ist die Grundmelodie, die den Gesichtern eingeprägt ist. Die Hoffnung auf Träume, auf erlösende Traume läßt die Wüste überwinden, aus der Las Vegas aufsteigt, wie eine Fata Morgana sich aufbaut im Spiele der Lichter und wieder versinkt in die trostlose Hitze des einsamen Landes. Illusionen inmitten von Sand, dem die Fruchtbarkeit fehlt, dem sie genommen wurde, einmal, vor langer Zeit, und nichts bat er wiedergewonnen: der Mensch, nichts als Gold, nichts als unheiltragendes Gold und die Illusion eines Glückes, hinter dem nichts mehr steht. Das große Show-Geschäft in Las Vegas: perfektionierte Rasanz, die sich im Leeren verliert.“

Die literarische Problematik zeigt sich dem akademischen Lehrer wohl am klarsten im College, in dem einerseits Allgemeinbildung vermittelt wird, anderseits eine Konzentration auf ein bestimmtes Fachgebiet verlangt ist, und neben dem Schulprogramm ist der Student, sicher in den angesehen akademischen Lehranstalten, kuitunaktiv. Er will viel, er will es schnei und einfach, er ermüdet leicht und fällt in eine depressive Enttäuschung, erkennt er, daß die Welt komplexer ist, als er jemals ahnte. Der Student liest msch, er liest auf Anordnung Tausende von Selten, er wiederholt bei Prüfungen und ist erstaunt, wenn der europäische Literaturkenner ihm zeigt, daß hinter jedem Wort gesellschaftliche, religiöse, psychische Erfahrungen auftauchen, die in der Interpretation erfaßt werden müssen, will man einem Werk, einer Zeit, einer Kultur gerecht werden. Ich finde folgende Bemerkung in meinen Aufzeichnungen:

„Wir diskutieren Viel. Wir, das stad interessierte Studenten und ich als Stein des Anstoßes, da mir die Art, wie hier mit Literatur umgegangen wird, nicht behagt. Letzten Endes ist ein sprachliches Kunstwerk kein Kaffeetischobjekt, es verdient Respekt und eingehende Meditation. Wir diskutieren nach den Vorlesungen, hart und heftig, aber immer fair und offen; wir diskutieren auf der Straße: das Problem läßt uns nicht los, und dieses Problem heißt Amerika und die literarischen, die künstlerischen Tätigkeiten in diesem Land, dias vom Atlantik bis zum Pazifischen Ozean reicht. Wir diskutieren in den Nächten über die Fehldeu- tungen Kafkas, über die mißverstandene Wiener psychologische Schule, über Camus und Lorca, über Ionesco und Bertolt Brecht, und wir diskutieren über Tennessee Williams, über sein Bild von der amerikanischen großen und kleinen Familie, und wir stimmen überein, in allem Schrek- ken stimmen wir überein, daß dem Geiste wenig Chancen gegeben sind in ihrer Heimat, in der die Freiheit des Einzelnen verbürgt ist und doch die Masse bestimmt, was gut ist und schlecht, was dem bürgerlichen Denlkstandand entspricht und was nicht. Der Intellektuelle, der Künstler, sie leben auf kleinen Inseln, isoliert, wenig gehört oder nur geduldet, weil es der Mode genehm ist. Was der geistigen, der künstlerischen Arbeit hier fehlt, das ist das Hinterland, der auf- nahmsfähige Boden. Je mehr ich über die Situation des Schreibenden in den Vereinigten Staaten nachdenke, desto größer wird mein Respekt vor den bedeutenden amerikanischen Dichtem unseres Jahrhunderts.“