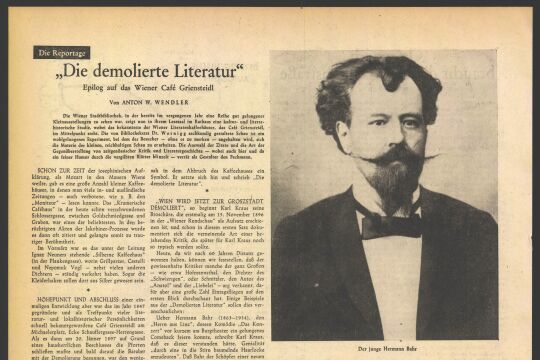

Karl Kraus wurde am 28. April 1874 in Jicin geboren, als Sohn eines sehr wohlhabenden jüdischen Fabrikanten und einer Arztenstochter. Als Kleinkind kam er nach Wien, behielt aber zeitlebens gefühlsmäßige Bindung an sein böhmisches Ursprungsland, wo er später besondere Schätzung genoß. Masaryk wie die hervorragendsten tschechischen Schriftsteller haben das bezeigt. In Wien, wo er Volksschule, Gymnasium und die Universität besuchte, trat er, gleich Hofmannsthal, schon früh mit der „jungen" Literatur in Berührung. Das Fachstudium, dem er sich widmen wollte — Germanistik — sagte ihm wenig; auf Vorlesungen der Professoren war er selten zu sehen, dafür bereits 1892 erstmals in einer eigenen. Nun gastierte er im Schauspielerberuf und als Kritiker in literarischen Zeitschriften der Avantgarde. Zwei Pamphlete — das eine gegen Herzl und den Zionismus, „Eine Krone für Zion“, 1896, und das andere gegen die Wiener Kunstzigeuner, „Die demolierte Literatur", 1898, aus Anlaß des Abbruchs des Hauses, in dem sich das berühmte Literaten- kaffeehaus Griensteidl befand — machten ihn zur örtlichen Zelebrität. Ihm winkte der, in den Augen weniger nach völliger Freiheit des Urteils und der Bewegung verlangender und, das sei hinzugefügt, auf bescheidenerer materieller Grundlage fußender Altersgenossen, sehr beneidenswerte Posten eines Feuilletonredakteurs an der führenden Zeitung der Haupt- und Residenzstadt, an der „Neuen Freien Presse“. Derlei Stellung war eine Position, von der aus man über Theaterdirektoren, Sänger, Schauspieler, Poeten eine Art von Diktatur, und sogar auf Politiker und Wirtschaftskapitäne einen beträchtlichen Einfluß ausüben konnte. Der Fünfundzwanzigjährige hat das Anbot abgelehnt und dieses entscheidende Datum, ja die genaue Stunde, im Gedächtnis behalten, zu der er dem Manne, „nach dem der Kaiser der Mächtigste in Österreich war“, Moriz Benedikt, nein gesagt hatte. Kurz darauf begründete Kraus sein eigenes Organ, „Die Fackel“. Ihr Erscheinen, Anfang April 1899, war von einem in Wien unerhörten Erfolg begleitet. Anfangs hatte sie auch die bedeutendsten Schriftsteller der neuen deutschen Literatur zu Mitarbeitern: Gerhart Hauptmann, Wedekind, Liliencron, Dehmel, Trakl; die Lasker-Schüler sind hier als die Dichter einer Epoche vorgestellt und dargestellt worden, die ihre offiziellen Lorbeeren ganz anderen „Koryphäen" zubilligte.

Karl Kraus war binnen eines Jahrzehnts zu einer Institution geworden, zu einer Art von Neben- und Gegenregierung in der Cité des Lettres, die in die Klandestinität zu verweisen sich die von ihm befehdete Presse samt deren Auserkorenen vergebens bemühten. Die Verschwörung des Totschweigens scheiterte an der Kraft des in der „Fackel“ gedruckten und des, in den ab 1910 wieder aufgenommenen und jetzt erst voll zur Geltung gelangenden Vorlesungen, gesprochenen Wortes. Der Name, der Ruhm Kraus’ drang über die Staatsgrenze nach Deutschland, Vornehmlich nach Berlin. In Wien’ bildete der Herausgeber der „Fackel" den Mittelpunkt eines auserlesenen Kreises von Schriftstellern und führenden Künstlern. Der geniale Architekt Adolf Loos, die Komponisten Arnold Schönberg, Alban Berg und Ernst Krenek, von Schriftstellern vor allem Peter Altenberg, Georg Trakl, Else Lasker-Schüler, Franz Janowitz, Franz Werfel sind ihm nahegestanden. Mit der Dichterin des „Tibet-Teppich“ hat er sich später überworfen, ohne daß darunter die gegenseitige Wertschätzung des Schaffens gelitten hätte. Zu Werfel entwickelte sich eine bitterböse Feindschaft, die in des einen Hohnspiel auf Kraus („Spiegelmensch") und in des anderen wider Werfel („Literatur“) Ausdruck fand. Dem Ethos und der Wort- kunstgesinnung entquillende Gemeinsamkeit verband den Wiener Satiriker mit dem gläubig-katholischen Kreis des „Brenner“, mit dem einzigen zeitgenössischen, ihm an Sprachgewalt ebenbürtigen Theodor Haecker. Über den Tod hinaus lebte Kraus in ihm treu gebliebenen, hervorragenden Dichtern und Schriftstellern fort, die zwar herkunftmäßig voneinander scharf geschieden waren, doch ihrerseits durch die Reinheit der Sprache und der Denkensart miteinander wie mit ihrem Meister verknüpft waren: mit Bertold Viertel, mit Heinrich Fischer, mit Sigismund von Radecki und mit Emil Franzei. Zeitweilig verkehrte Kraus im böhmischen Hochadel — von Lobkowicz über Dobrzenskÿ zu Nadherny. Sein stolzer, hochgemuter und hochmütiger Charakter, sein leidenschaftlicher Gerechtigkeitsdrang, seine Wortkunst, sein Freiheitswillen und sein messerscharfer Verstand waren aus einem Guß, doch sonst hat er mehrfach Wandlungen durchgemacht, die jeweils positiv aus der Anziehungskraft eines starken Magnets oder negativ aus der Abstoßung durch eine Kraus’ Gemüt, seinen Intellekt erschütternde, einschneidende Katastrophe zu erklären sind.

Bis etwa 1911 gehört er, politisch kaum interessiert — gefühlsmäßig dem Sozialismus zuneigend, doch von Natur aus und als Künstler den echten Ordnungsmächten — nur der großen Literatur an, als ein Moralist, als ein Publizist vom Schlag und vom Format der Voltaire, Chamfort, Rivarol, P. L. Courrier. Veuillot, Péguy. Sein Kampf gilt der heuchlerischen Sexualethik („Mein schönes Kind, grüß mich nicht unter den Linden “), der Pressekorruption („Schmock kann schreiben rechts, kann schreiben links "). Damals hat er, wie der Philosoph von Ferney, zu Strafsachen sein ätzendes Wort gesprochen, zu Affären, die mehr die üble Geschlechtsmoral als deren angeklagte Opfer belasteten, wie zum Beispiel die Prozesse Hervay, Mizzi Veith oder die betrübliche Angelegenheit des Fürsten Eulenberg (das preußische Gegenstück zur Halsbandaffäre des Kardinals Rohan). Daneben nahm er die Sterne am Wiener Zeitungshimmel aufs Korn und führte die angemaßte Allwissenheit der Presse durch gut vorbereitete Hereinfälle ad absurdum. Einer davon, der bellende Grubenhund, ist sprichwörtlich geworden. Noch lustiger, geistreicher, doch heute vergessen und lokal begrenzt, war jene angebliche Zuschrift von vier Frauen, die „aus voller Brust der „Neuen Freien Presse" einen begeisterten Brief zu Parlamentswahlen sandten, bei dem die Liberale Partei die verhaßten Christlichsozialen zu Hauptgegnern hatte. Da war aber Kraus schon in seine nächste, stark politisch gefärbte, konservative Periode eingetreten, die bis zum Ausbruch des Weltkrieges währte. Jäh wandte er sich, erschüttert und enttäuscht über das Versagen und den Zusammenbruch der traditionellen Gewalten, dem anderen Extrem zu. Pazifist, offener Widersacher der beiden

Kaiserreiche, und von deren Niederlage hoch erfreut, mochte er Kurzsichtigen ein „Verräter“ scheinen. Er geriet in den Umkreis der Kommunisten, die ihn umschmeichelten, trennte sich aber bald von ihnen, verweilte bei den Sozialisten, die ihm ihrerseits huldigten — wovon der Brief des Wiener Bürgermeisters Seitz zu Kraus’ 50. Geburtstag Zeugnis gibt —, zog sich aber, auch über sie und ihren Konformismus empört, ab 1925 von ihnen zurück. Keineswegs, oder noch nicht, um wieder in das ihm einzig gemäße konservative Lager zurückzuschreiten. Denn nach den Jahren jenes gigantischen Kampfes, den er während des ersten Weltkrieges und unmittelbar darauf gegen die bisherigen Machthaber — die höfischen, die militärischen und die hochbürokratischen — und gegen die Hyänen der Schlachtfelder, gegen Schieber und am verlorenen Krieg kriegsgewinnende sonstige Ausbeuter geführt hatte, beschäftigte er sich nun wieder mit den Preßgewaltigen, deren jetzt patrizisch anmutende ältere Schicht durch eine neuere, noch schlimmere von Erpreß- banditen abgelöst wurde. Der blutige 15. Juli 1927, an dem es in Wien bei einem Putsch der Sozialisten hundert Tote gab, brachte den mehr auf djeses Ergebnis denn auf dessen Ursache blickenden Kraus nochmals in eine Gefechtlinie mit der Linken: gegen den Polizeipräsidenten. Schober, den er schön als „Komplizen“ des edlen Paares Bekessy und Castiglioni anprangerte. Dann aber geschah, unter dem Eindruck der deutschen Geschehnisse, seit 1930 der letzte und endgültige Umschwung.

Karl Kraus ersah mit seiner vor wesentlichem untäuschbaren Hellsicht, daß es nur mehr zwei Gefahren für alle menschlichen Werte, für Österreich und für die Welt, gebe: die eine, damals unmittelbare, den Nationalsozialismus, und die zweite, dessen Wegebahner, unbewußten Helfer und möglichen Nachfolger, den Kommunismus, auch in der Form eines blind die Wirklichkeit verkennenden doktrinären Sozialismus. Vor diesen ungeheuren, ungeheuerlichen Monstren ist der Satiriker zunächst verstummt. Gegen s i e mit der Feder und mit dem Mund zu kämpfen, dünkte ihn nicht nur aussichtslos, sondern auch unbillig. Das heißt, es war noch denkbar, und es geschah, daß er die Torheit der sozialistischen Emigranten verspottete, die aus dem Exil lieber Hitler als Dollfuß unterstützten, sei es auch indirekt und ohne das zu beabsichtigen. Doch vor dem Einbruch des bösen Feindes in die Weltgeschichte?

Im Jahre 1933 ist von der „Fackel“ nur mehr ein Heft erschienen, während der Jahre 1934 35, da Kraus wieder eine leise Hoffnung zu hegen begann, waren es deren ein knappes Halbdutzend, und 1936, in seinem Todesjahr, nur mehr ein einziges. Die „Dritte Walpurgisnacht“, die er inzwischen niedergeschrieben hatte, konnte nicht mehr erscheinen. Zuerst empfand er die Notwendigkeit des völligen Schweigens:

„Man frage nicht, was all die Zeit ich machte.

Ich bleibe stumm;

Und sage nicht, warum.

Und Stille gibt es, da die Erde krachte.

Kein Wort, das traf;

Man spricht nur aus dem Schlaf.

Und träumt von einer Sonne, welche lachte.

Es geht vorbei;

Nachher war’s einerlei.

Das Wort entschlief, als jene Welt erwachte.“

Er glaubte, gestehen zu müssen: „Mir fällt zu Hitler nichts ein“, obzwar er einst, in besseren schlimmen Zeiten, gemeint hatte; „Es ist halt ein Unglück, daß mir zu jedem Lumpen etwas einfällt.“ Danach ist ihm „zu Hitler im Zuge der Betrachtung doch etwas eingefallen“, und das war eben „Die Dritte Walpurgisnacht“, die Krönung und der Abschluß des Wirkens eines Satirikers, der jedem Stoff gewachsen war. Was freilich nicht hinderte, daß Kraus die vorläufige Nutzlosigkeit seines Kampfes angesichts des äußeren Triumphes von „Mein Kampf“ empfand. Er hat als Trost noch erfahren, daß ihm zuletzt Österreich, sogar das offizielle, Gerechtigkeit zollte, wie er sie diesem, Dollfuß und der versuchten Erneuerung, gewährte. Hart traf ihn der Mord an dem tapferen kleinen Kanzler. Rechtzeitig, um einem noch härteren Los zu entgehen, ist Kraus am 12. Juni 1936 in Wien gestorben. Den schönsten Nachruf hat ihm der Propagandaleiter des Ständestaates, Oberst Adam, vordem stellvertretender Chefredakteur der „Reichspost“, gewidmet. Sich selbst aber setzte der Dahingeschiedene, als er noch am Leben war, die Grabschrift:

„Wie leer ist es hier An meiner Stelle. Vertan alles Streben, Nichts bleibt von mir Als die Quelle, Die sie nicht angegeben.“

War dem wirklich so? Unter dem Dritten Reich wurde Kraus selbstverständlich Unperson und sein Werk, schon als fremdartig, entartetes Literatengeschwätz. Als der Alptraum vom Tausendjährigen Reich vorbei war und die Welt aus ihm erwachte, setzte in Österreich eine stürmische Kraus-Renaissance ein. Eine Kraus-Gesellschaft wurde begründet und eine zwanzigbändige Gesamtausgabe des wiedergewonnenen verlorenen Stief- adoptivsohns sollte unter den Auspizien der Gemeinde Wien erscheinen, wozu — was dankbar vermerkt sei der damalige Kulturstadtrat Matejka die Anregung machte. Es ist aber nichts aus dem Plan einer Monumentalausgabe geworden. Wir müssen froh sein, daß sich der führende katholische Verlag Kösel in München zur Veröffentlichung einer umfänglichen Auswahl entschloß, die seit 1952 erscheint, bisher zu acht Bänden gediehen ist, und von der weitere drei in Aussicht stehen. Die bisher herausgekommenen Bände enthalten Wesentliches und soviel aus dem Schaffen des großen Satirikers, des Meisters der Prosa und des nur ungenügend gewürdigten Lyrikers, daß sich sein gewaltiges Bild bereits deutlich abzeichnet.

Dem “Zugäng zu Kraus eröffnen seine Glossen und Aphorismen aus der „Fackel". Ankniipfend an das, was der Tag auf dem Wege über die Tageszeitung vor allem, ihm zutrug, bannte er je nachdem einen Satz, einige Sätze, einen kleinen Essay oder eine ganze Abhandlung aufs Papier. Diese Einfälle und Ausfälle, zumeist aus den Abfällen vom Naschmarkt der Eitelkeiten geholt, wurden danach in den berühmten roten Heften gedruckt schließlich in — acht— Bänden gesammelt.

Nüchterner Wirklichkeitssinn, Mangel an Überschwang haben Kraus dazu befähigt, Kulturgeschichte und Soziologie von Format darzubieten, ohne daß er sich selbst dessen völlig bewußt gewesen wäre. Er beabsichtigte einzig, zu schildern, zu tadeln, zu mahnen, in seltenen Fällen zu loben und, vielleicht doch, zu bessern. Es sind ihm indessen auch die eindringlichsten impressionistischen, aus tausend Steinchen zusammengetragenen Mosaikbilder gelungen, die wir von der sterbenden Habsburgermonarchie und vom republikanischen Rumpfösterreich besitzen. Das, und nicht etwa bühnengerechtes Drama, sind das Kolossalgemälde von den „Letzten Tagen der Menschheit" (1918 ff.) und die Intérieurs aus sich entbürgerlicht gebärdender Wiener Bohême-„Literatur“ (1921) wie „Die Unüberwindlichen“ (1928) aus den Jahren der abebbenden Sintflut bei den Donauphäaken, aus einem Milieu, in dem ins Großbürgertum mit Balzac’scher Bedenkenlosigkeit sich hinaufarbeitende Pressebanditen und bereits arrivierte Großschieber mit einer zwischen Hinsichten und Rücksichten schwankenden Bürokratie aller Grade koexistieren.

„Die letzten Tage der Menschheit" sind als einzelnes zweifellos Kraus’ gewaltigstes Werk und eines das den bedeutendsten Dichtungen aller Zeiten, aller Völker ebenbürtig, zur Weltliteratur gehört. Doch der Verfasser hat selbst, durch die Zuweisung dieses „Dramas“ an ein Marstheater, den szenischen Charakter seiner Schöpfung in Frage gezogen. Sie ist ebensowenig Drama wie etwa die losen Szenen der Gobineauschen „Renaissance“, doch eine epische Dichtung von hinreißender Macht, shakes- pearisch in ihrem Nebeneinander von furchtbarem Grauen und grimmem Witz, ungerecht und einseitig wie jede wahre Satire, blind für das Edle und Gute, wo es bei gewollten oder unfreiwilligen Verfechtern einer schlechten oder als ungerecht betrachteten Sache auftritt, von heiligem Eifer für die Leidenden und von versengendem Haß gegen alle, die, inmitten des apokalyptischen Brandes, von Genuß zu Genuß torkeln oder sich am Elend der anderen bereichern.

Kraus hat noch drei andere Dramen verfaßt, die eher als Ganzes den Möglichkeiten der Bühne entsprechen: „Wölkenkuckucksheim“ (nach den „Vögeln“ des Aristophanes, 1923), „Traumstück“ (1923) und „Traumtheater“ (1924). Sie sind wesenhaft „Theater der Dichtung“. Die der bühnenhaften Einkleidung bare Lyrik Kraus’ kreist gleichermaßen um fünf beherrschende Themen: den Eros; Wunder der Natur — Wiesen; Blumen, Berge; die unschuldige Güte des Kindes und des Tieres, des einfachen Menschen; die Erinnerung an ihm teure Menschen und an eigene, goldene Jugendtage mit ihrem stillen Glück; die Geheimnisse der Sprache und der Dichtung. In den neun Bänden der „Worte in Versen“ (1916 bis 1930) finden sich holde Wunder an Zartheit, Innigkeit und Schönheit, die in höchster Vollendung dennoch die Grenzen überschreiten, deren sich des Poeten Selbsterkenntnis bewußt blieb. „Ich bin nur einer von Epigonen, die in dem alten Haus der Sprache wohnen." Diese Gedichte sind vom Atem Goethes und Claudius’, Brentanos und Eichendorffs angehaucht.

Aus ihnen allen meldet sich nicht nur das Genie des Herzens, der begnadet Schauende, der im Gleichklang der wahlverwandten Seelen Erzitternde und also der Dichter, der über ein unermeßliches Reich herrscht, sondern auch der von der Sprache Besessene. Ihr hat er scharfsinnige Abhandlungen gewidmet, die vor Scham über die Schwäche des Sprachgefühls der Deutschredenden den roten Faden dort wieder aufnehmen, wo er den deutschen Romantikern entglitten war. Er macht jahrhundertelang versäumte Entdeckungen, so die der Tatsache, daß die Bedeutung einer Silbe innerhalb eines zusammengesetzten Wortes von der Wichtigkeit ihrer Aussage innerhalb des durch dieses ausgedrückten Gesamtbegriffes abhängt. Er definierte neu die Lyrik und in unübertreffbarer, prägnanter Schönheit den Reim: „Es ist das Ufer, wo sie landen, sind zwei Gedanken einverstanden.“ Alle diese Erkenntnisse wurden uns in vollendeter Form durch den Band „Die Sprache“ (1937) beschert. An zwei polemischen Sonderuntersuchungen hat Kraus sein kritisches Sprachempfinden und überhaupt seinen Rang als überragender Kritiker besonders erhärtet; „Heine und die Folgen“ (1911), einem Stich ins literargeschichtliche Wespennest, „Nestroy und die Nachwelt“ (1912), der Umwertung töricht mißkannten höchsten Wertes.

Seiner Fühlsamkeit für die Sprache gesellten sich bei Kraus zwei andere Gaben; hohe Musikalität und angeborene Schauspielkunst. Mit einem sonoren, gewinnenden Organ ausgestattet, das zu vielerlei Modulationen geeignet war, das schmeicheln und drohen, verhöhnen und begeistern, weinen und lachen, zürnen und gewähren konnte, der Gebärden sicher und sie sparsam, doch wo es Not tat mit Nachdruck gebrauchend, hat er in 700 Vorlesungen seine Zuhörer fasziniert.

„Nur ein Tisch und ein Sessel auf dem Podium, und nur dieser kleine Kreis, von eine’ Leselampe magisch erhellt, lind plötzlich saß er dort, unauffällig eingetreten, um dem Beifall zu entgehen. Wir sahen nur den Blick seiner Augen, die ein einziges Mal das Publikum musterten, und die schlanken Hände, die die Seiten umschlugen. Dann begann diese Stimme uns zu verzaubern . .. Er beherrschte souverän alle Register. Die Stimme begann zuerst in der Tiefe, leise und eindringlich. Aber sie verstärkte, verschärfte sich allmählich, wenn der Inhalt des Gesprochenen den Sprecher und die Hörer hinzureißen begann.“ Helga Malmberg Derlei Kontakt mit der andächtigen Gemeinde verbürgte dem Lebenden ein noch stärkeres Echo, als das sein gedrucktes Wort vermochte. Doch heute?

Gehört er wirklich, was einer seiner eifrigsten Herolde, Werner Kraft, durch die Einordnung eines Buches über Kraus in eine Schriftenfolge über „Verschollene und Vergessene“ beklagt, nur mehr ins literarhistorische Museum? Ist das schnelle Verflackern des nach 1945 auf flammenden Enthusiasmus vieler österreichischer Intellektuellen und der Offiziellen für ihren einstigen Züchtiger, für ihr bewundertes, gehaßtes und geliebtes Vorbild ein Beweis für sein endgültiges Dahinschwinden? Die Aufnahme der Köselschen Gesamtausgabe, überall im deutschen Sprachraum, bezeugt das Gegenteil. Heller denn je erstrahlt sein Nachruhm. Wäre dem anders, so.( müßte man den ,zum Urteil Befähigten SnZftaf aus „tjotz von als einzige Erinnerung-:., an die Klassiker im Gedächtnis haftet, sondern die Schlußworte aus der Tragödie des Ritters mit der eisernen Faust: „Edler Mann, edler Mann! Wehe dem Jahrhundert, das dich von sich stieß! Wehe der Nachkommenschaft, die dich verkennt!“