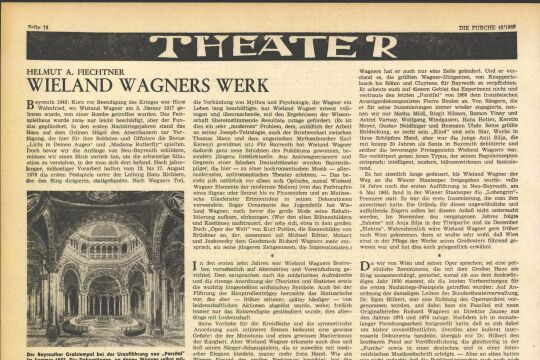

Gralsritter im Makart-Viertel

Den Kapellmeister Heinrich Dorn wurmte so manches in seinem Leben. Ging etwas nicht ganz so, wie er es sich erhoffte, dann witterte der gebürtige Königsberger Intrigen, Arglist oder Schicksalstücke. Viel hielt er sich darauf zugute, daß er einst Robert Schumann unterrichtet hatte. Außerdem komponierte Dorn selbst: Ballette, Singspiele und Opern. Eines dieser Werke lag dem ebenso betriebsamen wie selbstbewußten Tonsetzer besonders am Herzen. Das Libretto dazu ließ er sich von einem Schauspieler namens Carl Gerber schreiben und erklärte in seinen Erinnerungen: „Ich halte noch heute Gerbers ,Nibelungen' für das interessanteste tragische Opernbuch, welches die deutsche Bühne der Neuzeit aufzuweisen hat.“

Den Kapellmeister Heinrich Dorn wurmte so manches in seinem Leben. Ging etwas nicht ganz so, wie er es sich erhoffte, dann witterte der gebürtige Königsberger Intrigen, Arglist oder Schicksalstücke. Viel hielt er sich darauf zugute, daß er einst Robert Schumann unterrichtet hatte. Außerdem komponierte Dorn selbst: Ballette, Singspiele und Opern. Eines dieser Werke lag dem ebenso betriebsamen wie selbstbewußten Tonsetzer besonders am Herzen. Das Libretto dazu ließ er sich von einem Schauspieler namens Carl Gerber schreiben und erklärte in seinen Erinnerungen: „Ich halte noch heute Gerbers ,Nibelungen' für das interessanteste tragische Opernbuch, welches die deutsche Bühne der Neuzeit aufzuweisen hat.“

Wie man sich mit solchen Bewertungen täuschen kann! „Die Zeit, sie ist ein sonderbar Ding“, heißt es im „Rosenkavalier“, und sie ließ von dem, was Heinrich Dorn so sehr ästimierte und als bleibende Schöpfung wähnte, nichts übrig als Mumifizierung in Druckerschwärze. In einem ganz entlegenen Regal hat sich ein Exemplar dieses Textes erhalten, sogar in Wien gedruckt. Er umfaßt für die fünfaktige Oper nicht mehr als sechsunddreißig Seiten Kleinformat. Inklusive Etzels Hunnenaufgebot und Kriemhilds Rache im Schnellverfahren.

Was nun des Komponisten hohe Meinung von seinem Dichter betrifft — da ruft z. B. König Gunther nach der Brunhild-Werbung, die bei Dorn und Gerber übrigens aus Sittsamkeit so verharmlost wurde, daß man sie im TV-Kinderprogramm zeigen könnte:

„Ha, was hör ich? Welch ein Wüten!

Unsere Ehre will ich hüten. Siegfried, sprich als Rittersmann:

Hast du Schmach mir angetan?“

da ögSfal l zu> das / Wag. genügen. Schmäle mir keiner mehr die Herren Leon & Stein, Brammer & Grünwald, Willner & Bodansky oder andere Operettehreimer. Diese Mandelbogen- und Lesebuch-„Nibelungen“ wurden 1857 im Wiener Kärntnertortheater aufgeführt. Sehr bald freilich verschwand die Dornsche Heldenschar im Nebel. — Während das Opernpublikum Richard Wagner zujubelte. Das wurmte Gevatter Heinrich am meisten. Er mäkelte an der grundsätzlichen Auffassung vom Thema des „Ringes“, beckmesserte über die Dramaturgie seines erfolgreichen „Rivalen“ und wagte schaudernd die Prophezeiung, um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert werde es — für ihn eine schreckliche Zukunftsvision! ~— am Ende gar so weit sein, daß „Die Meistersinger“ mehr gelten könnten als etwa die Werke des trefflichen Maestro Spon-tini.

Wir wüßten nichts von dem grollenden „Nibelungen“-Komponi-sten aus Ostpreußen, hätte es in Wien nicht einen Mann gegeben, der alles, aber auch alles sammelte, was nur irgendwie mit Wagner in Beziehung gebracht werden konnte, und sei es die abstruseste Relation. Dieser Unermüdliche hieß Nikolaus Oesterlein, war Beamter, verfügte aber über genügend Muße und offenbar auch ausreichende Mittel, um solo, im Alleingang der geistigen Privatinitiative, eine bedeutsame Kulturtat zu setzen.

Es war die Zeit des Wiener Akademischen Wagner-Vereins, jenes Eisernen Kaders der Enthusiasten, die wohl alle etwas von Parsifal, dem reinen Toren, hatten und sich als Gralsritter fühlten. Ihre Söhne wurden auf Walter oder Siegfried getauft,. ihre Töchter auf Elsa oder Isolde. Die idealistische Haltung damaliger junger Wagnerianer charakterisiert eine Episode, die der Ringstraßenphilosoph, Weltumsegler und Bruckner-Schüler Friedrich Eckstein in seinem sehr interessanten, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg erschienenen Memoirenband „Alte unnennbare Tage!“ schildert: Er, der Sohn aus reicher Familie, reiste natürlich zu den Bayreuther Festspielen — aber nicht per Bahn. Nein, das dünkte Friedrich viel zu profan. Eichendorfflsch gestimmt, wanderte und wallte er wochenlang zu Fuß durch Böhmen der fränkischen Stadt entgegen, seinem „hehren Ziel“ zu. Denn zu Wagner dürfe man nur pilgern, meinte er. Seinen Frack freilich schickte er per D-Zug voraus.

Vom gleichen Schlag und gleichen Geist der Sauberkeit war eben auch Nikolaus Oesterlein, ein adretter schnurrbärtiger Herr, der seinen Scheitel gern mit einem wagnerischen Samtbarett deckte. Er wohnte auf der Wieden, ganz in der Nähe von Hans Makarts Palast-Atelier, nämlich in der Argentinierstraße, damals hieß sie Alleegasse. Das Haus Nr. 19 steht noch, äußerlich unverändert, ein Bau aus der Theophil-Hansen-Ära. Der Garten allerdings ist mittlerweile zu einer Art größerem Hinterhof geworden, hohe Nachbarmauern rückten an den hübschen nachbiedermeierlichen Jausenpavillori heran.

Oesterleins Domizil muß recht geräumig gewesen sein, denn drei Zimmer waren ausschließlich seiner Sammlung vorbehalten. Da standen nur Bücherschränke und Vitrinen, dazwischen als markante Blickpunkte Porträtbüsten des Meisters und Statuetten seiner Heroen.

Ein wahrer Hort! Und eine umfassende Dokumentation, wie man es heute nennen würde. Wenn der Besitzer Schreine und Mappen öffnete, kam auch viel Unbekanntes zum Vorschein: etwa Wagners Bearbeitungen von Stücken aus Opern. Donizettis und Aubers, nach dem Geschmack der Salonmusik gesetzt Für den „Arrangeur“ waren das einfach Honorarbringer, Flottmacher bei materiellen Engpässen, während er um den eigenen Durchbruch rang. (Aus gleichen Motiven instrumentierte bekanntlich der junge Arnold Schönberg in Wien Tagesware an Operetten.) Bei den Partituren war auch Albert Lortzings längst vergessene Oper „Hans Sachs“ eingereiht, musikgeschichtlich eine Vorstufe zu den „Meistersingern“.

Unter den vielen Autographen fand sich Wichtiges für die Forschung und Akzidenzien aus der Lebenssphäre: das Zeugnis über die musikalische Befähigung eines Hoboisten des Königlich Sächsischen Leibregiments oder Korrespondenz wegen fälliger Wechsel ebenso wie ein Schreiben, das Wagner im Oktober 1861 an das k. k. Hofopernorchester in Wien richtete:

„Mit tiefer Rührung gedenke ich noch der Probe von .Lohengrin'; der unverkennbare liebenswürdige Eifer, mit welchem Sie mir die erste Anhörung meines Werkes vermöge Ihrer außerordentlich edlen und schönen Leistungen zum ergreifendsten Genüsse machten, hat mich Ihnen für alle Zeiten zum innigsten Danke verpflichtet.“

Präsente namhafter Musikfreunde und der bedeutenden Wagner-Dirigenten Felix Mottl und Hans Richter bereicherten die Bestände. Auch Camillo Sitte, der Altmeister des Städtebaus, widmete Oesterlein einiges an Handschriften. „Wir bewundern diesen aufreibenden Enthusiasmus, diesen beispiellosen Fleiß. In der Literatur hat die Pietät dieses Sammlers nicht ihresgleichen.“ Mit solchen Worten würdigte — wermhätte es gedacht? — kein anderer als Eduard Hanslick ritterlich die große Leistung des Privatmannes. Aber nicht nur der Erz-„Brahmine“, auch Brahms persönlich zeigte sich interessiert. Er kam, sah und schenkte dem Hüter des Horts einen Brief Wagners. Woraus erhellt, daß er überhaupt ein solches Schreiben besaß und aufbewahrt hatte. Vergessene Tatsachen, die manches an der oft zitierten Fehde in neuem Licht erscheinen lassen.

Neben Kostbarkeiten ordnete Oesterlein, den thematischen Bogen so weit als möglich spannend, Curio-sa ein. Völlig objektiv, von dem Gedanken geleitet, ein historisch umfassendes Bild zu geben, sammelte er auch gedruckte Anfeindungen Wagners, schockweise Karikaturen und die vielen Parodien, von denen nur Nestroys „Tannhäuser“ der Nachwelt noch ein -Begriff ist, Witziges und Plattheiten, allerlei „Gezänk von Nattern gezücht“ um es stilgemäß zu sagen, gehässigen Kulturklatsch, wie er vor just hundert Jahren in der Kolumne „Wiener Plaudereien“ der „Allgemeinen Deutschen Musik-Zeitung“ erschien. Da hieß es:

„Nach allem, was man in den Kreisen des höheren Musikfexenthums munkeln hört, hat es allen Anschein, daß die ganze Nibelungengesellschaft nach dem Bayreuther Festspiele mit Sack und Pack nach Wien dampfen und ihr Unwesen in der Rotunde unseres Weltausstellungspalastes treiben wird. Nun, unser Prater ist immer noch groß genug, um auch den Nibelungen zum Tummelplatz zu

Oesterlein fochts nicht an, er registrierte auch dies.

Niemals hielt er etwa, gleich einem Fafner im Salonrock, seine Schätze geheim, im Gegenteil: sein Bestreben ging dahin, die Sammlung zu einem richtigen Richard-Wagner-Museum auszugestalten, dessen systematischen Aufbau er mit einer gesegneten Beharrlichkeit betrieb, ermutigt durch Franz Liszts freundlichen Zuspruch.

Seit den achtziger Jahren gab Oesterlein einen Katalog heraus, es wurden insgesamt nicht weniger als vier Bände! Nach dem Tod seines geliebten Meisters machte er den Gral auf der Wieden der Öffentlichkeit zugänglich, außerdem entfaltete er rege publizistische Tätigkeit, um für sein Lebenswerk zu werben, soweit ihm das als Privatmann möglich war. In einer seiner Broschüren ruft er aus: „Danken wir es dem guten Glücke, daß die Kraft bisher gereicht hat, um die zahlreichen Schwierigkeiten zu überwinden.“

„Dieses Museum ist weder eine Sammlung von Merkwürdigkeiten, in der jedermann etwas Anregendes für sich zu finden hofft, noch eine Modesache oder der Schauplatz irgendeiner aufregenden Erlusti-gung“, betonte er in der Diktion gutbürgerlicher Goldschnitt-Rhetorik. „Vielmehr geht gerade durch unsere Anstalt ein, man möchte fast sagen ernster, ja herber Zug wissenschaftlicher Idealität, der nur bei gleichgestimmten Geistern Verständnis finden kann.“

Solche gab es „amtlicherseits“ oder „höheren Orts“ offenbar nicht, denn nie kam die Frage offizieller Zuschüsse oder Subventionen aufs Tapet. Diese wurden nicht beansprucht, geschweige den aus freien Stücken gewährt.

Der Sammler in der Alleegasse hätte zauberische Nibelungenkräfte besitzen müssen, um die wachsenden Aufgaben zu bewältigen. Die Fülle seiner Wagneriana erreichte Dimensionen, die auch bei denkbar bester Platzausnützung den gegebenen Rahmen sprengten. Im Jahr 1895 verzeichnete Oesterlein bereits 22.800 Einzelobjekte. Die alte, immer wieder bestätigte Erfahrung: eine Sammlung macht sich schließlich selbständig und gewinnt ihr Eigenleben. Heute heißt man das: sie emanzipiert sich.

Dem Getreuen schwebte die Umwandlung der privaten Gedenkstätte in ein Institut ähnlich dem Salz„Hüter des Hortes“ ohne offizielle Förderung: Privatkustos Nikolaus Oesterlein burger Mozarteum vor. Einsichtsvolle unterstützen ihn. Eine Wiener Zeitung warnte: „Oesterleins Sammlung kann jetzt, nachdem sie außerordentlich weit gediehen ist, nicht mehr im Stiche gelassen werden, ohne daß wir es künftig schwer bereuen werden.“

Leider verhallten solche Mahnungen. Man billigte dem sonderbaren Schwärmer hinter der Karlskirche wohl gern zu, daß er ein Original sei, mit seinem Samtbarett selber ein Inventarstück seines Horts, zeigte aber im übrigen kein Interesse. Nicht anders reagierten jene deutschen Städte, an die sich Oesterlein wandte, da sie zu Wagners Geschick in direkter Beziehung standen, nämlich Leipzig, Dresden, München und Bayreuth. Dafür kamen verlockende Angebote aus Amerika.

Doch der Recke Nikolaus gierte ja nicht nach Gold, will man es wagnerisch sagen. Ihm lag vor allem daran, eine Zerstreuung der Bestände zu verhindern. Wenn bei ihm einer den Hammer schwingen durfte, dann nur Siegfried, der Nothung, das neidliche Schwert, schmiedet und nicht ein Auktionator, der Kulturwerte verlizitiert. Außerdem vertrat er den richtigen Standpunkt, die aufopfernd geschaffene Sammlung sollte nicht irgendwo, gleichsam im luftleeren Raum weiterexistieren, sondern an einem Ort, wo sie sich in historische, lebendige Bindungen fügen könnte.

Da war es der sächsische Gelehrte Joseph Kürschner — Begründer des bekannten, seither als „Deutscher Literatur-Kalender“ edierten jeweils aktuellen Schriftstellerlexikons — der die Chance für Eisenach wahrnahm. Die nahe Wartburg mit ihren Tannhäuser-Überlieferungen ergab den sinngemäßen Konnex. Spendenaktionen ermöglichten die Erwerbung. Oesterleins persönliches Fazit: drei leere Räume in der Alleegasse und ein Bankguthaben von 85.000 harten wilhelminischen Reichsmark.

Ob er sich dann doch sehr schwer vom Lebensinhalt mehrerer Jahrzehnte getrennt hat oder ob die Zuversicht überwog, daß seine Arbeit für alle Zeit fortgesetzt würde? Wir wissen es nicht. Er starb bald darauf, im Herbst 1898, erst siebenundfünfzig Jahre alt. Vielleicht diktierte ihm ein gefährliches Leiden die rasche Entscheidung.

Der Geheimrat Kürschner selber wurde erster Kustos, gemeinsam mit einem Helfer, den man sich nach den kurzen zeitgenössischen Angaben als pittoreske Figur vorstellen darf: er war „Kommandant der Wartburg“ und hieß Herr v. Cranach.

Noch immer besteht in Eisenach das Richard-Wagner-Museum wienerischer Provenienz, „nach den Gedenkstätten in Bayreuth die umfangreichste Wagner-Sammlung überhaupt“, wie man im neuen Katalog liest. Und uns in Österreich bleibt, siehe obige Prophezeiung, nur die Reue, die nachträgliche Protokollierung einer versäumten Gelegenheit zumindest als warnendes Exempel für ähnlich gelagerte Fälle.

Am Rande: in Wien gibt es zwar eine Oesterleingasse — aber die ist nach einem wohl als Lokalhono-ratior verewigten Schlossermeister benannt und nicht nach dem vergessenen Gralshüter aus dem Makart-Viertel...