Seit dem Kosovo-Krieg ist Kosovska Mitrovica eine geteilte Stadt. Die serbischen Bewohner trauen sich nicht in den albanischen Stadtteil und umgekehrt: "Dort haben wir nur Feinde", sagen beide Seiten und verstehen einander gar nicht, denn die frühere Zweisprachigkeit ist Geschichte.

Ein junger Soldat steht Posten an der Hauptbrücke von Kosovska Mitrovica, die über den Fluss Ibar hinweg den Nord- und Südteil der Stadt verbindet. Der Soldat ist Teil des 4000 Mann starken französischen KFOR-Kontingents, das seit Ende des Kosovo-Kriegs im Jahr 1999 in der nord-kosovarischen Stadt stationiert ist. Die Sicherung der Hauptbrücke gehört zu den wichtigsten Aufgaben dieser Truppe. "Von einem Miteinander kann hier wirklich nicht die Rede sein", sagt der Soldat, während sein Blick alle paar Sekunden nervös zur Brücke wandert, "wenn wir Glück haben, schaffen es die Menschen, zumindest nebeneinander zu leben."

Norden Dinar, Süden Euro

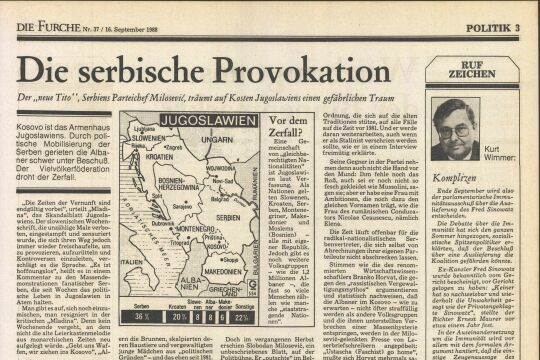

Die Region nördlich des Flusses Ibar (siehe Karte Seite 3), die bis auf ganz wenige Ausnahmen von Serben bewohnt wird, hat sich längst der UN-Verwaltung entzogen und steht im direkten Einflussbereich Belgrads. Im Süden leben mehrheitlich Albaner, die beiden Stadtteile sind zu getrennten Lebenssphären geworden. Im Norden wird mit dem serbischen Dinar bezahlt, im Süden wirft der Bankomat den Kunden Euro aus. Die Kennzeichen der Autos sind verschieden und auch die Straßenschilder sind in unterschiedlicher Sprache gehalten. Auf der serbischen Stadtseite thront eine neu errichtete orthodoxe Kathedrale auf einem Hügel, im Süden dominieren mehrere Minarette das Stadtbild. Und von den Serben hier wird Kosovska Mitrovica nur noch als "Mitrovica" bezeichnet, wenngleich dies für Verwechslungen sorgen könnte. In Serbien gibt es nämlich noch ein Mitrovica - jenes im Srem.

Kaum ein Bewohner der Stadt wagt sich noch auf die jeweils andere Seite: "Früher war es für mich ganz normal, im Norden der Stadt auf die Universität zu gehen", erinnert sich Raif Osmani, mehrfacher Familienvater aus dem Süden an vergangene Zeiten. Heute ist das undenkbar. "Seit dem Krieg war ich nur einmal mit Polizeischutz im Norden. Für Albaner ist das andere Ufer zu gefährlich."

Aus der anderen Perspektive, sieht das die 17-jährige Sladjana in der serbischen Stadthälfte. "Meine Familie musste in den Norden fliehen, weil die Albaner unser Haus anzündeten. Keiner kann sich hier vorstellen, über die Brücke zu gehen, denn im Süden haben wir nur Feinde!"

Ein Sonderfall im serbischen Norden sind Naim Rushiti und die anderen rund tausend Einwohnern einer albanischen Mikro- Siedlung über dem serbischen Stadtteil Mitrovicas. Rushiti, der einst als Verkäufer in Nord-Mitrovica beschäftigt war, wurde hier geboren. Er kann den Blick auf die Stadt genießen, doch seine Bewegungsfreiheit ist seit Kriegsende 1999 auf einen Radius von einigen hundert Metern beschränkt. Zu Kriegsende wurden albanische Häuser in der Siedlung von Serben in Brand gesteckt. Von vielen stehen seither nur Ruinen.

Eingesperrte Albaner

Junge Frauen, die gut serbisch sprechen, wagten es in den serbischen Stadtteil hinunterzugehen, er allerdings nicht. "Man würde an meinen Gesichtszügen gleich einen Albaner erkennen. Im Nordteil gibt es Menschen, die von anderswoher geflüchtet sind. Es wäre gefährlich", sagt Rushiti. Mit seinen Nachbarn in der Siedlung, egal ob serbischen oder albanischen, hat er keine Probleme.

Der Lehrer wird eingeflogen

Während gleich nach dem Krieg die albanischen Siedlungseinwohner nur mit KFOR-Hubschraubern in den Südteil von Mitrovica befördert wurden, kann Rushiti mittlerweile dreimal täglich mit einem Bus von der Mikro-Siedlung über die Ibar-Brücke zu seinen albanischen Landsleuten fahren. "Für junge Menschen, die ausgehen möchten, ist das kein Leben. Der letzte Bus aus Süd-Mitrovica kehrt um sechs Uhr abends in die Mikro-Siedlung zurück. Bis sechs Uhr früh gibt es dann keinen Bus mehr."

Seit einigen Jahren verdient Rushiti 120 Euro monatlich als Hausmeister in der albanischen Volksschule der Siedlung. Zur Zeit gibt es 28 Schüler, und der Lehrer kommt täglich aus dem Südteil der Stadt. Auch eine Ambulanz, die sowohl von Serben wie von Albanern aufgesucht wird, fehlt nicht. Im Notfall muss man sich allerdings an die internationale Schutztruppe KFOR wenden, die den Patiententransport organisiert. Wenige hundert Meter von der Siedlung entfernt erhebt sich die erst vor zwei Jahren errichtete orthodoxe Kirche des Heiligen Demetrius, eines Schutzpatrons der Stadt. Doch bis zur Kirche zu gehen, wagt Rushiti nicht.

Symbol für Miloševic

Für Oliver Ivanovic, Chef der Serbischen Liste für Kosovo und Metohija, der einzigen Serbenkoalition im Provinzparlament, ist eines der Probleme des heutigen Kosovo, dass sich die meisten Albaner und Serben gar nicht mehr verständigen können. Während die älteren Generationen noch zweisprachig erzogen wurden, haben die meisten der seit den frühen siebziger Jahren geborenen Serben und Albaner nur noch ihre Muttersprache erlernt. "Ohne Kommunikation kann es auch gar keine Verständigung geben", ist Ivanovic überzeugt.

Diese Ansicht teilt auch Nexhmedin Spahiu, Politikexperte aus dem Südteil der Stadt. Die kosovo-albanischen Politiker der älteren Generation sind des Serbischen mächtig, die Jüngeren nicht mehr. Und jener Albaner-Generation, die in den neunziger Jahren auf den Unterricht in Privatwohnungen angewiesen war, kann die serbische Sprache nur als Symbol für das verhasste Miloševic-Regime erscheinen.

Sollte der Kosovo tatsächlich geteilt werden, würde die Demarkationslinie wahrscheinlich durch Mitrovica verlaufen. Doch die staatliche Teilung kann nur nachvollziehen, was in den Köpfen der meisten Bewohner Mitrovicas schon längst passiert ist.

Die Autoren sind Studenten der Katholischen Medien-Akademie.