Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Denkwerkstatt für Mathematiker

Einer der größten österreichischen Physiker war wohl Erwin Schrödinger (1887-1961). 1926 entwickelte er die Wellenmechanik, in deren Mittelpunkt die berühmte Schrödinger-Gleichung steht. Für seine Beiträge zum Aufbau der Quantenmechanik erhielt er 1933 den Nobelpreis für Physik. Zu Ehren des Nobelpreisträgers wurde das vor fünf Jahren in Wien gegründete Internationale Erwin Schrödinger Institut für Mathematische Physik nach ihm benannt. „Schrödinger war der österreichische Paradewissenschafter dieses Jahrhunderts”, begründet Peter Michor, Direktor des Instituts, die Namenswahl. „Seine Forschungsarbeiten passen genau zu den Gebieten, mit denen wir uns hier befassen. Der Name hat sich geradezu aufgedrängt.”

In der kurzen Zeit seines Bestehens gelangte das Institut bereits zu Weltruf. „Der erzielte Erfolg dieses Instituts beruht ausdrücklich nicht auf der musealen Pflege eines geistigen Erbes, sondern auf dem hohen Niveau der wissenschaftlichen Aktivität des Instituts und der intellektuellen Atmosphäre, die es seinen Besuchern bietet”, heißt es in einer Selbstpräsentation.

„Angefangen hat alles”, erzählt Michor, „mit einem Anruf eines russischen Kollegen im Jahre 1990.” In Zeiten des Umbruches in Europa sollte die Chance genützt werden, Österreich zu einer Drehscheibe für renommierte Mathematiker zu machen. „Vor allem den hervorragenden Wissenschaftern in Zentral- und Osteuropa wollten wir helfen, nahe ihrer Heimat ihre Forschungsarbeiten fortzusetzen. Hier sollte ein Ort des internationalen Gedankenaustausches entstehen”, begründet Michor sein Engagement.

Warum dieses Institut innerhalb so kurzer Zeit einen so bedeutenden Ruf erlangt hat, liegt wohl auch an seiner straff organisierten Struktur. Das Schrödinger Institut ist ein gemeinnütziger Verein. Die einzigen Angestellten sind die beiden Sekretärinnen. Auch Michor, der hauptberuflich am Institut für Mathematik an der Universität Wien unterrichtet, und andere Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich.

Das knappe Budget von zehn Millionen Schilling pro Jahr wird effizient genützt, erzählt Michor. Damit werden namhafte Fachleute auf dem Gebiet der Mathematik und theoretischen Physik aus der ganzen Welt eingeladen und lediglich mit einem Tagegeld bezahlt. Viele kommen sogar unentgeltlich hierher, nur um bei den - für den Fachkreis - spannenden Vorträgen dabeisein zu können.

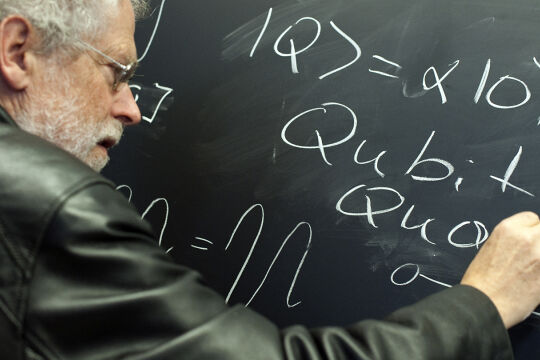

Die weitläufigen Hallen des Instituts, untergebracht im Priesterseminar der Erzdiözese Wien in der Boltz-manngasse im neunten Wiener Gemeindebezirk, sind eine Denkwerkstatt der besonderen Art. Hierher werden ausschließlich Mathematiker eingeladen, die sich bereits einen ausgezeichneten Ruf auf ihrem Forschungsgebiet erarbeitet haben. Die Listen der bereits eingeladenen Gäste und deren wissenschaftliche Publikationen am Schrödinger Institut sind endlos. Die Mathematiker kommen aus der ganzen Welt, ob von der Universität Heidelberg, Zürich, Tokio, Harvard, Yale, Missouri oder Moskau.

Über mathematische Probleme nachgedacht wird in spartanisch eingerichteten Zimmern - zwei Schreibtische, eine große Tafel, kein Computer. „Werden Programme und Veranstaltungen abgehalten, ist hier einiges los”, berichtet Michor. Dann komme es oft vor, daß sich Gruppen von exzellenten Wissenschaftern aus den verschiedensten Ländern spontan zusammenfinden, um über die neuesten Theorien zu diskutieren. „Genau das ist unheimlich produktiv.” Was am Schrödinger Institut zählt, ist die wissenschaftliche Kompetenz.

„Was uns aber leider ein bißchen fehlt ist die Nachwuchsförderung”, beklagt der Direktor. Aber das erlaube das knappe Budget derzeit nicht. Ein Ziel wäre es dennoch, einige besonders talentierte Jungmathematiker mit einem Postdoktorat an das Institut zu holen, um den nachhaltigen Einfluß, den Erwin Schrödingers physikalische Erkenntnisse auf die Entwicklung der modernen Naturwissenschaften ausgeübt haben, auch bei den jungen Wissenschaftern wachzuhalten. Denn, so gibt Michor zu bedenken, besonders in Zeiten der Globalisierung brauchen wir in Österreich hervorragende Denker.

Zwar hätten in der Mathematik die meisten Forschungsergebnisse nicht unmittelbaren „Gebrauchswert”, aber, so begründet Direktor Michor die Frage nach der Existenzberechtigung einer für den Laien sehr unverständlichen Mathematik: „Wäre 1917 nicht an der Badontransforma-tion geforscht worden, so hätten wir heute nicht die Computertomographie. Manche Einsichten brauchen' halt etwas länger.”

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!