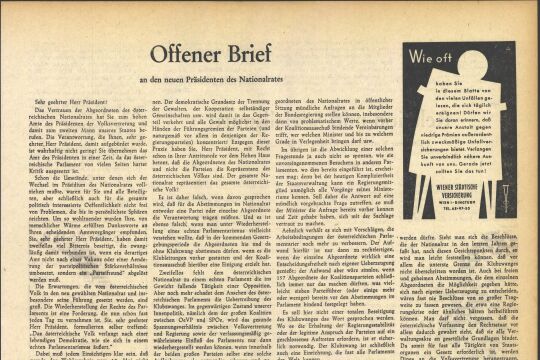

Mehr Wähler-Recht

Das Verhältniswahlrecht verhindert eine klare Mehrheit im Parlament. Die Folgen sind Durchwursteln und Stagnation.

Das Verhältniswahlrecht verhindert eine klare Mehrheit im Parlament. Die Folgen sind Durchwursteln und Stagnation.

Aus gutem Grund reißt die Diskussion über eine Reform des Wahlrechts nicht mehr ab. Handelt es sich doch dabei um einen wirklichen Kernpunkt unseres gesamten demokratischen Systems und seines Funktionierens. Hier wird die Grundsatzentscheidung getroffen, wie der Wille des Souveräns, nämlich des Wählervolks, im Parlament zum Ausdruck kommt.

Bekanntlich gibt es dafür zwei klassische Modelle: Das Mehrheitswahlsystem, wie es in England existiert und das Verhältniswahlrecht, das unsere Verfassung vorschreibt. Die Vor- und Nachteile liegen auf der Hand. Das Mehrheitswahlrecht schafft auf Zeit eine klare, handlungsfähige Majorität im Parlament, aber Minderheiten sind weitgehend von der Repräsentanz in der Volksvertretung und damit natürlich auch von der Regierung ausgeschlossen. Es wird daher immer wieder versucht und derzeit auch bei uns überlegt, Mittelwege zu beschreiten, bei denen für erfolgreiche Parteien ein Verstärkereffekt eingebaut wird. Damit sind dann zwar alle Gruppierungen ab einer gewissen Stärke im Parlament vertreten, aber die Mehrheit erhält eine größere Handlungsfähigkeit. Eine mögliche Variante ist auch, einen Teil der Abgeordneten nach Parteienstärke, den anderen nach Mehrheit im Wahlkreis zu bestimmen. In diese Richtung weist das deutsche Modell. Hier hat der Wähler zwei Stimmen und gibt diese nicht nur einer Partei, sondern auch direkt einem Wahlkreisabgeordneten - und zwar mit der Möglichkeit, dabei auch verschiedene Parteien zu unterstützen (Stimmensplitting).

In letzter Zeit scheint sich die Meinung durchzusetzen, daß einem mehrheitsbildenden Wahlsystem doch der Vorzug zu geben sei. So ist derzeit Italien dabei, Reformen in dieser Richtung durchzuführen, wobei das Motiv aus den schlechten Erfahrungen mit einem in zahlreiche zerstrittene Fraktionen aufgesplitterten Parlament herrührt. Bei unserem südlichen Nachbarn haben sich diese negativen Erscheinungen ja besonders ausgewirkt und immer wieder zum Sturz von labilen Koalitionen geführt; ähnlich liegen die Dinge etwa in Israel oder anderen Staaten Osteuropas.

Das Grundproblem zeigt sich aber immer und überall, wenn von mehreren Parlamentsfraktionen keine über die absolute Mehrheit verfügt. Jede Bildung einer Koalition zwingt zu Kompromissen, bei denen alle Beteiligten ihre Abstriche machen und sozusagen den kleinsten gemeinsamen Nenner ermitteln müssen. Diese Konsenssuche im Vorfeld des eigentlichen politischen Handelns hat zwar sicher ihr Gutes, führt aber zwangsläufig dazu, daß jeder Wasser in seinen Wein gießen muß.

Deutlich sichtbar wurde dieses Dilemma etwa bei der Bildung der deutschen Koalition. Die weitreichenden umweltpolitischen Vorhaben des Juniorpartners wurden kräftig gestutzt, und was dann herauskam, war weder grüne, noch auch eindeutig rote Politik. Koalitionsvereinbarungen sind natürlich in erster Linie von der Absicht geleitet, gemeinsam an die Macht zu gelangen, und oft werden Detailfragen, in denen bekanntlich der Teufel steckt, vorläufig zurückgestellt, um dann bei der notwendigen Umsetzung das Tauziehen erst recht wieder auszulösen. Das Ergebnis sind nicht selten Regierungskrisen, jedenfalls aber halbe Lösungen, welche alle Beteiligten nicht wirklich zufriedenstellen. Gelegentlich begegnet uns auf der internationalen Bühne auch das Phänomen politischer Erpressung, wenn eine Kleinpartei gerade benötigt wird, eine knappe Mehrheit abzusichern und damit in die Lage kommt, einen weit überhöhten Einfluß auf das Agieren der Regierung auszuüben.

Der Erfolg eines jeden Regierungsbündnisses in einem proportional zusammengesetzten Parlament steht und fällt also damit, ob und wie es gelingt, aus verschiedenen politischen Bestrebungen ein mixtum compositum zu bilden, das für alle Beteiligten tragbar ist. Erst das ermöglicht Regierungsmehrheit und politisches Handeln, hat aber den Nachteil, daß nicht wirklich auf den Prüfstand der praktischen Bewährung gestellt werden kann, was eine politische Kraft bewirken will. Oft genug werden Kuhhändel abgeschlossen und Wünsche wie Verzichte abgetauscht.

Solche Vorgänge können kaum mehr für sich in Anspruch nehmen, Ausdruck des Wählerwillens zu sein. In dieser Phase wird kein Bürger mehr gefragt, ob von dem Auftrag, den er der Partei seiner Wahl geben wollte, bestimmte Abstriche gemacht werden oder verheißene Projekte der Machterhaltung zuliebe unter den Verhandlungstisch fallen sollen. Koalitionen und deren Ergebnis kann man bekanntlich nicht wählen. Stellen sich die daran Beteiligten neuerlich zur Wahl, weisen sie dann gern darauf hin, daß sie ja von den Anderen daran gehindert worden seien, das zu tun, was sie eigentlich wollten. Diese Argumente sind freilich für die Wähler meist nicht nachvollziehbar und rufen Unmut hervor. Ergebnis ist dann nicht die erhoffte Stärkung der bisher gewählten Partei, damit sie sich im Koalitionsgerangel besser durchsetze, sondern es wird mit Proteststimmen, also der Wahl einer an der Regierung nicht beteiligten Oppositionspartei, reagiert.

Diese Situation scheint sich nun in Österreich deutlich abzuzeichnen. Wohl hat die schon zwölf Jahre regierende Koalition nicht wenig erreicht und Gutes bewirkt, doch zeigt sie beträchtliche Abnützungserscheinungen. Die Motivation der Wähler, für weitere Jahre des Zusammenstreitens oder gar Packelns das Gewicht der Regierungsparteien neu zu verteilen, dürfte immer geringer werden. Statt einer Prolongierung des Status quo wünschen sich viele einen Wechsel, ohne aber dafür eine Perspektive wahrnehmen zu können. Die Tatsache, daß niemand mit Jörg Haider eine Regierung bilden will, hat keinen Spielraum für neue Konstellationen offen gelassen, zumal die Kleinparteien derzeit nicht mehr das einbringen dürften, was zur Bildung einer ausreichenden Parlamentsmehrheit notwendig ist.

Daß in dieser Situation der Ruf nach einem geänderten Wahlsystem mit der Aufeinanderfolge von Regierungen der größeren Parteien erhoben wird, ist verständlich. Es hat auch niemand mehr wirklich Angst vor der Herrschaft einer der mittelgroßen Parteien, sondern man würde es eher schätzen, klare Verantwortung zu sehen. Diese sollte ein wirksames Entscheiden des Wählers ermöglichen, also eine Stimmabgabe im Sinne der Unterstützung oder Ablehnung einer Politik mit deutlichen Konturen. Mit anderen Worten: Viele Menschen können sich heute durchaus vorstellen, daß etwa SPÖ und ÖVP hintereinander statt miteinander (oder nebeneinander) regieren und würden sich davon eine fruchtbare und wohltuende Belebung der politischen Landschaft erhoffen; ebenso mehr Wettbewerb und Kontrolle durch das Wechselspiel von Regierung und starker Opposition.

Kehren wir damit zum Nachteil des Mehrheitswahlsystems zurück. Seine Einführung bei uns würde voraussichtlich sowohl die Grünen als auch das Liberale Forum aus dem Nationalrat eliminieren, was höchst unfair gegenüber diesen und auch zukünftigen neuen politischen Bewegungen wäre. Dies bedeutete zweifellos eine Verarmung des parlamentarischen Systems. Das Problem ließe sich aber unschwer lösen. Man bräuchte nur auf einen Vorschlag zurückgreifen, der schon vor einiger Zeit gemacht wurde, aber leider unbeachtet blieb. Demnach könnte eine sehr sinnvolle Kombination beider Wahlsysteme derart erfolgen, daß man sie auf die beiden bestehenden Kammern des Parlaments aufteilt: Der Nationalrat würde sich nur aus Abgeordneten zusammensetzen, die in sogenannten Einerwahlkreisen gewählt werden und dort eine Mehrheit (gegebenenfalls nach einer Stichwahl) erreichen. Der Bundesrat hingegen wäre streng proportional, also nach der Stärke der abgegebenen Parteistimmen, zu besetzen. Hand in Hand damit müßte eine Neuverteilung der Kompetenzen zwischen diesen beiden Körperschaften der Gesetzgebung erfolgen, womit man gleichzeitig die längst fällige Aufwertung der heute praktisch funktionslosen zweiten Kammer erreichen könnte. Das notwendige Vertrauen gegenüber der vom Bundespräsident zu ernennenden Regierung wäre freilich unbedingt beim Nationalrat zu belassen, was Auswüchsen von Parteienmacht und -proporz entgegenwirken sollte. Dem Bundesrat müßte eine wesentlich stärkere Mitwirkung an der Legislativtätigkeit als bisher eingeräumt werden. Dabei wäre an einen Einigungszwang in bestimmten Fällen (etwa bei Verfassungsgesetzen) oder an ein Einspruchsrecht zu denken, das nur mit qualifizierter Mehrheit außer Kraft gesetzt werden könnte.

Einer konstruktiven Phantasie schienen bei einer solchen großen Reform keine Grenzen gesetzt. Im Ergebnis wäre aber sicher einerseits eine stärkere Persönlichkeitskomponente im demokratischen Geschehen erreicht, wie sie heute allseits gewünscht wird, ohne daß aber andererseits die politischen Parteien, die für ein funktionierendes Gemeinwesen nach wie vor unverzichtbar sind, ihrer Funktion und ihrer Chancen beraubt würden.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!