Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Saat der Gewalt

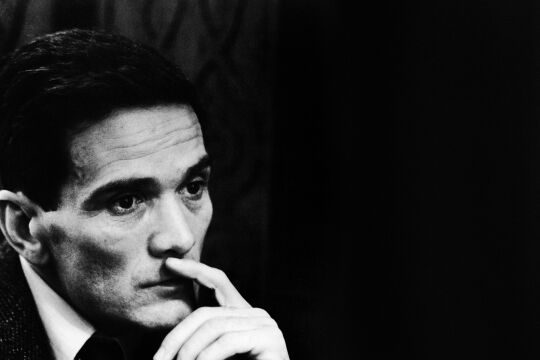

Die ganze Filmwelt steht noch unter dem lähmenden Eindruck des grausigen Mordes an dem italienischen Filmregisseur Pier Paolo Pasolini, dessen tragisches Ende in seinem Leben und seinen Werken vorgezeichnet war: Ein Außenseiter aus jenem Milieu, das Pasolinis Hauptthema und Anliegen war, bereitete dem großen, aber auch höchst umstrittenen Filmschöpfer das Schicksal, das in fast allen seinen Filmen gegenwärtig war: Tod durch Gewalt... Wie lange werden die Verleiher noch ruhen und nicht durch Wiederaufführungen der Werke Pasolinis letztes Kapital aus dieser Tragödie ziehen, deren Leitfaden die Gewalt bildete?

Gewalt ist auch das Hauptthema der sogenannten Rock-Oper „Tommy“, einer erfolgreichen Rock-Song-Zusammenstellung durch „The Who“, die sich erste Häuser erobern konnte und international berühmt wurde (natürlich nicht bei uns); nun kommt die Verfilmung zu uns, in englischer Originalfassung ohne Untertitel, 111 Minuten Musiklärm ohne ein gesprochenes Wort (aber nicht auch noch in „Quintophonic Version“, in fünffachem Stereoton, was unseren Kinoleuten glücklicherweise zu teuer war) — und man kann nur Robin Bean zitieren, einen englischen Filmkritiker, der schrieb: „Keine Aufregung, es ist nur ein Film von Ken Russell!“ Der eher berüchtigte als berühmte englische Filmschaumschläger, der Tschaikow-ski, Mahler und zuletzt Listz ebenso wie „Die Teufel“ (von Loudun) verwurstet und mit halbverdautem Freud aufbereitet hat, schockiert hier sein Publikum, vorwiegend Halbwüchsige, mit allem, was gut, bzw. schlecht und teuer ist: Tommy, ein taub-blind-stummer reiner Jüngling, geht durch alle Höllen des Lebens und die Zuschauer mit ihm: leder- und nietenbekleidete Sadisten, perverse Lüstlinge, ein blasphemi-scher Monroe-Kult bis zum Rock-Turmbau von Babel schocken das Publikum in effektvollster und raffiniertester Weise, ohne aber wirklich etwas auszusagen. Aber wie gesagt, nur keine Aufregung, es ist ja nur Ken Russell! Die österreichische

Filmprädikatisierungskommission verweigerte diesmal jedes Prädikat, ausnahmsweise einmal nicht geblendet; bravo! Anscheinend hatte der sogar in der Öffentlichkeit gedrungene „Mandingo“-Skandal endlich doch vermocht, Beamten-Dünkel etwas zu dämpfen und das Dunkel etwas zu lichten!

Das Gegenstück dazu ist die sowjetrussische Filmgroteske „Zuian Wassiljewitsch wechselt seinen Beruf“, eine thematisch uralte Traum-Utopie von Leonid Gaidai um eine Zeitmaschine die Iwan den Schrecklichen in die Gegenwart versetzt und umgekehrt, heutige Zeitgenossen in die Vergangenheit. Die fast liebenswerte-harmlose Naivität der dürftigen Trickszenen (wie perfekt ist Hollywood dagegen!) wird durch einige Mack Sennett und Chaplin abgeschaute Slapstick-Gags aufgewertet — und ein paar wirklich originelle Witze werden hierorts nicht verstanden werden: so, wenn der in unsere Zeit versetzte Zar Iwan stutzend und angewidert Repins Bild vom toten Zarensohn betrachtet... Der Film ist Eröffnung einer durchaus sehenswerten Festwoche des Sowjetischen Films in Wien.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!