Weder in der Ersten noch in der Zweiten Republik hatte W es bisher einen Theaterneubau gegeben. Und dieser hatte den Steuerzahler weit mehr als hundert Millionen Kronen gekostet. Entsprechend glanzvoller bot sich das Haus dar. Der Brünner Architekt Otokar Oplatek hatte sich in den Grundzügen an das neue Leipziger Opernhaus angelehnt, aber wesentliche Verbesserungen angebracht. Westliche Theaterneubauten kannte er nur aus der Literatur. Im Foyer war der Granitboden ebenso spiegelblank wie die Wände und die weißen Säulen. Spiegelblank ist leider auch die Holztäfelung im (akustisch ausgezeichneten) Zuschauerraum, die nun die Vorgänge auf der Bühne und in der Pause die unzähligen Lampen reflektiert. Im Theaterrestaurant ist vollends ein ganzes Firmament von Lampen installiert. So viel strahlende Helligkeit wie im neuen Brünner Opernhaus hat man in der CSSR bisher nicht erlebt. Allerdings hat Brünn eine Tradition zu wahren: das 1882 eröffnete Stadttheater, das bisher die Oper beherbergte, war seinerzeit das erste Theater des Kontinents mit elektrischem Licht. Freilich hat damals just am Eröffnungstag das Licht nicht funktioniert. Man mußte die Festgäste vorerst nach Hause schicken. Diesmal klappte es besser, doch gab es Schwierigkeiten mit der Bühnenbeleuchtung, die — wie die gesamte, hochmoderne Bühnentechnik — von ostdeutschen Firmen geliefert worden war. Die verspätete Fertigstellung der Beleuchtung verkürzte die Probenzeit, vor allem für die aus dem alten Haus übernommenen Inszenierungen, bis unters Existenzminimum. Und so ganz schienen die Beleuchter auch später noch nicht mit der neuen Apparatur vertraut zu sein.

Das alte Haus, ein paar Schritte vom neuen entfernt, dient nun (zusammen mit der „Reduta“ am ehemaligen Krautmarkt) mehr schlecht als recht dem Schauspiel und gelegentlich der Operette. Zur Zeit etwa „My Fair Lady“. Das Publikum jubelt der temperamentvollen schlanken Alena Bilkova zu, die als Eliza Doolittlova über die Bühne wirbelt. Es mutet noch recht rüstig an, das alte Stadttheater. Der alte Prunk ist noch ansehnlich. Es stammt von derselben Architektenflrma Hellmer und Fellner, die allüberall in der Monarchie tätig war: in Wien wie in Agram, in Klagenfurt wie in Kecskem6t, und deren Prager (ehemals deutsches) Theater fast genauso aussieht wie das Hamburger Schauspielhaus. Nur die Oper von Odessa, der Wiener Staatsoper nachgebildet, ist wohl noch etwas prunkvoller. Die neue Brünner Oper hat nur 100 Plätze mehr, nämlich 1384, und eigentlich wäre ein richtiges, intimes Schauspielhaus viel dringender gewesen. Aber Mähren wollte schon ein eigenes, repräsentatives Theater, seit Prag 1883 sein Nationaltheater bekommen hatte, nicht ein von den Deutschen übernommenes. 1914 gab es bereits konkrete Pläne, da kam der Krieg. 1938 lagen 56 Entwürfe aus einem Wettbewerb für den Neu-toau vor, da kam das Ende der Ersten Republik. Endlich, 1960, konnte mit dem Bau begonnen werden, der jetzt fertig •ist. Schon im 16. Jahrhundert hatten die Jesuiten in Brünn vereinzelt Theateraufführungen in tschechischer Sprache veranstaltet. Nach einer Pause von fast zwei Jahrhunderten kam das tschechische Theater Ende des 18. Jahrhunderts zögernd in Gang. Ein regelmäßiger Betrieb begann 1814 mit der Aufführung des Stückes „Das Gespenst in der Mühle“, die erste Opernaufführung in tschechischer Sprache war 1839 „Josef und seine Brüder“ von Mehul. 1884 bekam der tschechische Theaterverein ein eigenes Haus, das „Alte Theater“, wo 1904 Janäceks „Jenufa“ uraufgeführt wurde. Es dürfte aber unzulänglich gewesen sein, denn gleich nach 1918 bemühten sich die Tschechen um die Übernahme des repräsentativeren deutschen Stadttheaters.

Tenes Haus war damals nicht nur äußerlich prunkvoll, es hatte auch in den kaum vier Jahrzehnten seines Bestehens bedeutende künstlerische Ereignisse gesehen. Kann man in der früheren deutschen Theatergeschichte Brünns Namen wie Prehauser, Schikaneder und Nestroy finden, so stand bei der feierlichen Schlußsteinlegung im neuen Theater am 31. Oktober 1882 der junge Karl Muck am Dirigentenpult, der in der Eröffnungsspielzeit Erster Kapellmeister war. In den folgenden Jahren verzeichnen die Annalen Namen •wie Hedwig Bleibtreu, Emil Pirchan, Clemens Krauß und Fritz Imhoff. Am 17. März 1895 fand die denkwürdige „Lohengrin“-Aufführung statt, bei der Leo Slezak in der Titelrolle debütierte. Er hat aus seinen drei Brünner Lehrjahren viele heitere Begebenheiten überliefert, aber auch seinem verdienstvollen Lehrer, dem einstmals gefeierten Sänger Adolf Robinson, ein ehrendes Denkmal gesetzt. Im selben Theater begann auch Maria Jeritza als Chorsängerin.

Der um die Jahrhundertwende stark zunehmende Nationalitätenhaß entzündete sich gern auch am Theater. Hatte man bei der Schlußsteinfeier 1882 nur von einem „reichen Born geistiger Erholung“, einem „Hort der Kunst“, einer „Schule für wahre Volksbildung“ gesprochen, so erinnerte sich der Chronist bei der Feier des 25jährigen Bestehens nachträglich, „wie sich die Erkenntnis Bahn brach, die von der slawischen Hochflut umbrandete deutsche Stadt Brünn bedürfe eines weithin sichtbaren Wahrzeichens ihres Deutschtums...“

Die Spielzeit 1918/19 war für den damaligen Direktor Dr. Rudolf Beer schwierig. Die städtische Theaterkommission, die nach der Ausrufung der Republik aus sechs Tschechen und drei Deutschen bestand, verlangte das Stadttheater für den tschechischen Theaterverein — bis der geplante Neubau fertig sei. Man einigte sich schließlich darauf, daß die Deutschen das Theater an zwei Wochentagen benutzen dürften, an denen die Tschechen das kleinere Theater am Krautmarkt bespielten, während es an den übrigen fünf Tagen umgekehrt sein sollte. Zum Schluß der letzten deutschen Spielzeit im Stadttheater kamen Maria Jeritza und Leo Slezak als Gäste. Rudolf Beer verabschiedete sich als Wurzelsepp in Anzengrubers „Pfarrer von Kirchfeld“.

In der tschechischen Periode des Stadttheaters zwischen den Kriegen war der Opernspielplan sehr dem Schaffen der Gegenwart zugewandt. Neben einheimischen Komponisten wi« Vitezlav Noväk, Otokar Ostreil, Bohuslav Martinu und

Otokar Jeremias wurden auch schon Werke von Schostakowitsch, Dsershinskij und Prokofieff aufgeführt. Vor allem aber war es das Haus der Uraufführung von Janäceks Opern: „Das schlaue Füchslein“ (1924), „Sarka“ (1925), „Die Sache Makropulos“ (1926), „Katja Kabanova“ (1928) und „Aus einem Totenhaus“ (1932). Und es war 1928 Schauplatz der Trauerfeier für Leos Janäcek, von der Max Brod in seinen Memoiren berichtet und bei der aus dem Finale des „Schlauen Füchslein“ die letzte Arie des Försters erklang: „Das ist das wahre Jungsein! Im Wald fängt das Leben immer neu an. Und die Nachtigallen kehren im Frühling zurück. — Und die Menschen gehen vorbei und senken still den Kopf, wenn sie's verstehen, und was Ewigkeit ist, ahnen sie.“

•

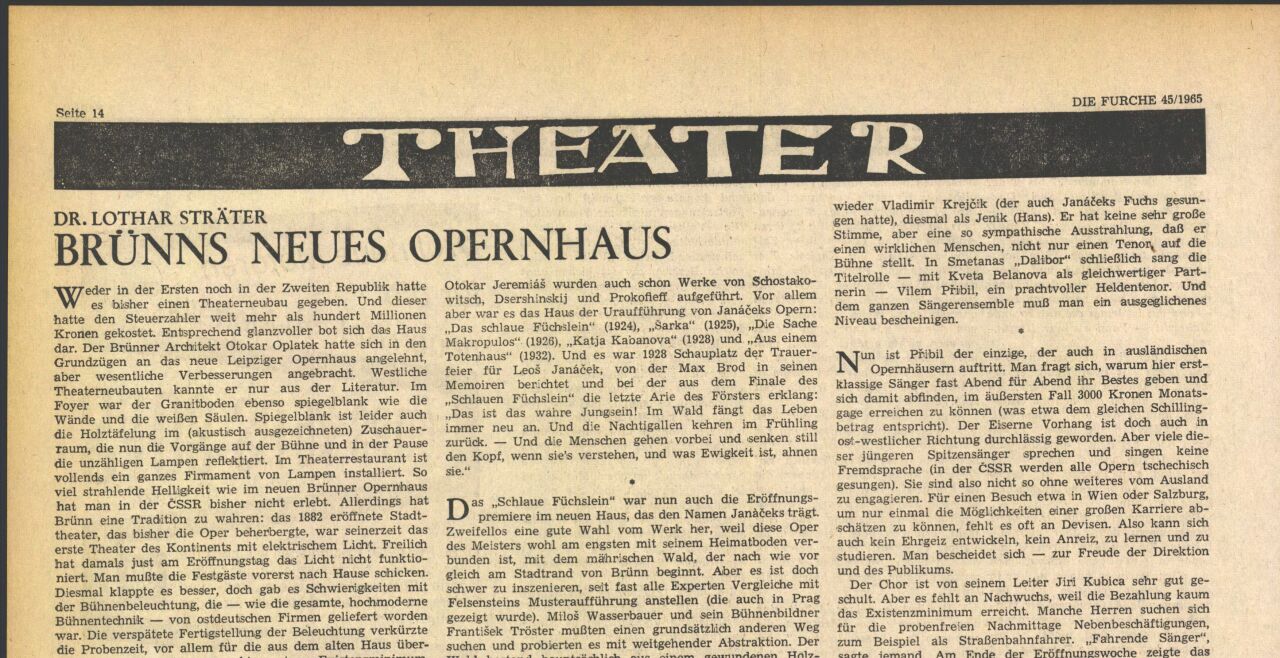

Das „Schlaue Füchslein“ war nun auch die Eröffnungspremiere im neuen Haus, das den Namen Janäceks trägt. Zweifellos eine gute Wahl vom Werk her, weil diese Oper des Meisters wohl am engsten mit seinem Heimatboden verbunden ist, mit dem mährischen Wald, der nach wie vor gleich am Stadtrand von Brünn beginnt. Aber es ist doch schwer zu inszenieren, seit fast alle Experten Vergleiche mit Felsensteins Musteraufführung anstellen (die auch in Prag gezeigt wurde). Milos Wasserbauer und sein Bühnenbildner Frantisek Tröster mußten einen grundsätzlich anderen Weg suchen und probierten es mit weitgehender Abstraktion. Der Wald bestand hauptsächlich aus einem gewundenen Holzknüppelweg und grünen Schleiern. Mit Hilfe der Beleuchtung ließ sich darin aber erstaunlich viel Märchenpoesie zaubern. Man fühlte sich angenehm eingesponnen dn dieses Waldweben mit seinem singenden Getier und war bereit, über kleine Ungereimtheiten der Regie hinwegzusehen. Auch musikalisch war es unter der soliden und kundigen Leitung von Frantisek Jilek ein schöner Abend.

„Libussa“ wird sogar in der Tschechoslowakei selten gespielt, denn Smetana wollte sein Lieblings- und Schmerzenskind festlichen Anlässen vorbehalten wissen. So wurde dieses Werk am zweiten Abend gespielt, als nach der Festvorstellung vor geladenen Gästen das eigentliche Publikum das Haus in Besitz nahm. Zugrunde hegt dem Textbuch bekanntlich die Legende von der Entstehung der böhmischen Herrscherdynastie. Es wurde zur Krönung Kaiser Franz Josephs zum König von Böhmen (ursprünglich auf deutsch) geschrieben. Smetana komponierte die tschechische Ubersetzung. Franz Joseph hat sich dann — vor allem mit Rücksicht auf die Ungarn — überreden lassen, von der Krönung Abstand zu nehmen. Smetana vergrub die Partitur in der Schublade und holte sie erst nach zehn Jahren wieder hervor, nun zur Eröffnung des tschechischen Nationaltheaters, über dem das Motto „Narod sobe“ — „Das Volk — sich selbst“ — steht. Zehn Jahre zwischen der klingenden Anerkennung einer dynastischen Kontinuität von den Przemysliden zu den Habsburgern und der ebenso laut tönenden Verkündung des Autonomiestrebens — gespiegelt im Schicksal einer Oper.

Kveta Belanova, eine erstklassige Sopranistin und vorzügliche Künstlerin, verkörperte die Titelrolle in diesem bei allem Pathos doch recht friedfertigen und unblutigen Nationaldrama. Ihre rundliche Figur gab der Libussa weniger den Charakter einer Heldin, als einer Mutter des Volkes, was ja durchaus eine richtige Deutung sein dürfte. Im übrigen bietet das beinahe oratorische Drama weder große Charakte-risierungs- noch Aktionsmöglichkeiten. Freilich etwas mehr, als der Regisseur Oskar Linhart herausholte. Aber in der Beurteilung der Regie ist angesichts der kargen Probenzeiten Zurückhaltung geboten, zumal es an Vergleichsmöglichkeiten mit dem Ausland mangelt

In der „Libussa“ war als Krasava die junge Sopranistin Hana Svobodova aufgefallen, die später als Rusalka vollends davon überzeugte, daß sie mit ihrer Stimme eine Weltkarriere machen kannte. In der „Verkauften Braut“ sah man wieder Vladimir Krejcik (der auch Janäceks Fuchs gesungen hatte), diesmal als Jenik (Hans). Er hat keine sehr große Stimme, aber eine so sympathische Ausstrahlung, daß er einen wirklichen Menschen, nicht nur einen Tenor, auf die Bühne stellt. In Smetanas „Dalibor“ schließlich sang die Titelrolle — mit Kveta Belanova als gleichwertiger Partnerin — Vilem Priibil, ein prachtvoller Heldentenor. Und dem ganzen Sängerensemble muß man ein ausgeglichenes Niveau bescheinigen.

Nun ist Pribil der einzige, der auch in ausländischen Opernhäusern auftritt. Man fragt sich, warum hier erstklassige Sänger fast Abend für Abend ihr Bestes geben und sich damit abfinden, im äußersten Fall 3000 Kronen Monatsgage erreichen zu können (was etwa dem gleichen Schillingbetrag entspricht). Der Eiserne Vorhang ist doch auch in Ost-westlicher Richtung durchlässig geworden. Aber viele dieser jüngeren Spitzensänger sprechen und singen keine Fremdsprache (in der CSSR werden alle Opern tschechisch gesungen). Sie sind also nicht so ohne weiteres vom Ausland zu engagieren. Für einen Besuch etwa in Wien oder Salzburg, um nur einmal die Möglichkeiten einer großen Karriere abschätzen zu können, fehlt es oft an Devisen. Also kann sich auch kein Ehrgeiz entwickeln, kein Anreiz, zu lernen und zu studieren. Man bescheidet sich — zur Freude der Direktion und des Publikums.

Der Chor ist von seinem Leiter Jiri Kubica sehr gut geschult. Aber es fehlt an Nachwuchs, weil die Bezahlung kaum das Existenzminimum erreicht. Manche Herren suchen sich für die probenfreien Nachmittage Nebenbeschäftigungen, zum Beispiel als Straßenbahnfahrer. „Fahrende Sänger“, sagte jemand. Am Ende der Eröffnungswoche zeigte das Ballett mit Ravels „Daphnis und Chloe“ und Strawinskijs „Petruschka“ (der zweiten „echten“ Premiere im neuen Haus), daß es mehr als Provinzniveau und hohe Ambitionen hat Mit dem Bühnenbild zu „Daphnis und Chloe“ stellte sich der Ausstattungschef Vojtech Stolfa als ein Künstler von starker Phantasie und erlesenem Geschmack vor.

Und das Publikum? Als am zweiten Abend gegen Ende der „Libussa“ große Gruppen vorzeitig den Raum verließen, glaubte man an eine Mißfallensäußerung. Aber die Leute mußten den letzten Bus erreichen. Drei Pausen hatten den Abend stark in die Länge gezogen. Natürlich hatten die Pausen auch ihre Bedeutung. Man drängte sich nicht nur um die (etwas eng geratenen) Büfetts, sondern mußte in den Foyers den neuen Glanz gebührend bewundern und kommentieren. Im allgemeinen macht das Publikum einen wohlerzogenen, um gute Kleidung bemühten Eindruck. Es hat viel Liebe und auch Verständnis für die Kunst, aber weder Routine noch Snobismus. Sichtbarer Ausdruck für die Erschließung neuer Publikumsschichten sind die Patenschaften, die größeren Betriebe für einzelne Vorstellungen übernehmen, indem sie größere Mengen Karten erwerben. Am Schluß der Vorstellung, beim allgemeinen (meist schlecht geprobten) Verbeugen, kommen einige junge Damen auf die Bühne und verteilen Blumensträuße, ein Herr tritt mit etwas linkischen Bewegungen auf und begrüßt die Künstler im Namen des Betriebes, überreicht wohl auch ein Geschenk. Es wirkt beinahe amerikanisch: „Diese Vorstellung widmete Ihnen...“ So war „Libussa“ von einem großen Textilbetrieb,

„Rusalka“ von den Herstellern medizinischer Apparate, die „Verkaufte Braut“ von einer Bauflrma „patronisiert“.

Das Abonnementsystem im ganzen garantiert 32 Aufführungen einer Neuinszenierung, auch von zeitgenössischen Werken. Für diese Spielzeit sind „Porgy and Bess“, „Albert Herring“, „Lulu“, ein Werk von Hindemith und möglicherweise auch Einems „Dantons Tod“ in Aussicht genommen. Die Sorge, das neue Haus und die beiden andern Häuser des Staatstheaters (Brünn hat daneben noch zwei weitere Schauspiel- und ein Puppentheater) zu füllen, ist dennoch nicht ganz unbegründet. Ein wenig hofft man auch auf Besucher aus Österreich, denen, drei Autostunden von Wien entfernt, im neuen Opernhaus ein interessanter Spielplan und vorzügliche Stimmen geboten werden.