Weil der Abschluß der Saison in das allgemeine Jubeljahr einmündete, weil sich aus den Feiern zum 600. Geburtstag der Wiener Alma mater, zur 20jährigen Selbständigkeit und zur 10jährigen Unabhängigkeit Österreichs mit fortschreitendem Mai die Wiener Festwochen entwickelten, beginnt unser Rückblick auf das verflossene Theaterjahr vom Ende her. Nach den Intentionen des neuen Intendanten der Festspiele sollten die Amerikaner, Engländer Franzosen und Sowjets dem diesjährigen „Vienna Festival“ als einem „kulturellem Unikum“ das Motto liefern. Im Zeichen eines „allgemein bewegenden weltpolitischen Themas“, nämlich der „Kunst in Freiheit“, wollte man Theater spielen, musizieren, singen, tanzen und Ausstellungen eröffnen. „Alles, was hier in Wien während der Festwochen geschieht, ist die Essenz Österreichs“, lautete das fast zur idealen Forderung hochgesteckte Ziel des Festspielintendanten.

Dem Uberangebot auf dem Gebiet der Musik stand freilich nur ein weit bescheideneres Kontingent der Sprechtheater gegenüber. Hier waren die großen Vier im kulturellen Jeep bloß durch zwei Repräsentanten vertreten: die Franzosen mit Madelaine Renauds und Jean-Louis Barraults „Thiätre de France“ und die Vereinigten Staaten mit der Negertruppe „The Haizlip-Stoiber-Production. Läßt man die Meinung bestehen, daß Shakespeares Menschen jede Sprache zu sprechen vermögen, das britische Genie jedesmal ein anderer Landsmann sein kann und dabei doch immer Shakespeare bleibt, dann mag man die turbulent-komödiantische „Romeo und Giulietta“ des Florentiner Teatro della Pergola unter Zeffirelli noch als britischen Beitrag gelten lassen. Bleibt die russische in Form der nicht bewältigten (weil in der Dramatisierung nicht zu bewältigenden) „Brüder Karamasow“ von Dostojewskij-Lieblein. Hier wäre ein russisches Gastspiel weit aufschlußreicher gewesen, etwa das des Moskauer Mossowjet-Theaters, das erst kürzlich mit dem „Traum des Onkels“ nach Dostojewskij, noch mehr aber mit dem Schauspiel „Kreuzungen“ des Zeitgenossen Victor Ro-sow, in dessen Mittelpunkt ein zorniger junger Mann und östlicher Beatnik steht, in Paris Triumphe gefeiert hat.

Als schwächste Darbietung erwies sich leider die Eigenproduktion der Wiener Festwochen mit der Nestroy-Posse „Das Haus der Temperamente“ im Theater an der Wien. Was sich da die Bearbeiter im zweiten Teil an Witzeleien geleistet haben, als sie die vier Freier aus Straßburg als Angehörige der ehemaligen Besatzungsmächte auftreten ließen, verstieß wider allen Nestroy-Witz und -Geist. Nicht im entferntesten reicht die Auführung an die seinerzeitige Inszenierung Gustav Mankers am Volkstheater heran, als neben Hugo Gottschlich der unersetzliche Nestroy-Spieler Hans Putz seine Spaße trieb.

*

Doch nun zurück an den Anfang. Der Saison des Burg-theaters und des ihm angeschlossenen Akademietheaters bestätigten besonders Beflissene (einige von ihnen sogar noch vor Abschluß der Spielzeit), daß sie „überaus erfolgreich“ und „eine der geglücktesten“ der gegenwärtigen Ära gewesen sei, deren „Leistungshöhe lange im Gedächtnis bleiben“ werde. Keines der anderen großen Wiener Theater kann sich einer so ausgiebig lobenden Presse rühmen wie unsere staatlichen Sprechtheater. Ihr Spielplan ist (nach den Worten des Direktors) auch weiterhin auf Weltliteratur und zeitnahes Bekenntnistheater festgelegt. Überblickt man daraufhin die abgelaufene Spielzeit, so ergibt sich eindeutig eine Gleichgewichtsverschiebung vom klassischen zum zeitgenössischen Theater mit sogenannten „heiklen Themen“. Gemeint sind damit vor allem jene Stücke, deren Thematik sich vom Wiener Antisemitismus der Jahrhundertwende („Professor Bernhardi“ von Schnitzler) bis zum brutalen Judenhaß der Hitler-Ära (die beiden Stücke von Arthur Miller) erstreckt. In der nicht gerade delikaten Monroe-Affäre „Nach dem Sün-denfall“ bilden die Greuel noch den symbolhaft surrealistischen Hintergrund; in dem beachtlicheren „Zwischenfall in Vichy“ wurden sie schon realer und eindringlicher vorgeführt, wenn sich auch die Auseinandersetzung um die Schuld und Frage nach dem Juden mehr in Gesprächen als im Handeln vollzieht. Die beiden Miller-Stücke bildeten auch als deutsche Erstaufführungen Anfang und Ende der Saison: das Monroe-Stück als erste echte Premiere in der Burg (nachdem man sich wie alljährlich zunächst wochenlang mit den von den Bregenzer Festspielen übernommenen Stücken „Die lustigen Weiber von Windsor“ und „Das gerettete Venedig“ von Hofmannsthal beholfen hatte) und das Vichy-Stück als letzte Premiere im Akademietheater. In wenigen Wochen gab es übrigens — sonderbare Wege der Dramaturgie — gleich drei thematisch verwandte Stücke hintereinander: Nach „Professor Bernhardi“ folgte ein französisches Gastspiel mit „Le Fil rouge“, einem Bühnenschmarren um Sigmund Freud (Curd Jürgens) und seine Vertreibung aus Wien, und schließlich das Vichy-Stück. Zählt man noch „Die Zwiesprache“ von Fritz Kortner (im Akademietheater) hinzu, sin redseliges Bekenntnisstück, worin gleichfalls Überlegungen über das Wirtschaftswunder, über Rassenwahn und die unbewältigte Vergangenheit angestellt werden, so haben wir das halbe Dutzend „heikler Themen“ beisammen. Davon ist nur Schnitzlers „Bernhardi“, der in seiner subtilen Kunst der Nuancierung und der leicht ironisierenden Ernsthaftigkeit gar nicht versuchte, das Weltbild durch Weltanschauung zu ersetzen, als ein künstlerisch hochwertiges Stück engagierten Theaters einzustufen.

Ein Höhepunkt war die erste Klassikerneuinszenierung der Saison, Calderons „Das Leben ein Traum“. Aber schon Kort-ners eigenwilliges Regietheater, der ganz in zerdehnte Einzelgänge aufgelöste „John Gabriel Borkmann“, brachte merkwürdig verfremdeten Ibsen. Lindtbergs „Räuber“ schmetterten das alte Pathos in überdimensionierte Räume und hatten sinen neurasthenischen Schurken von Franz. Der „Urfaust“, in den beiden tragenden Rollen unzulänglich oder falsch besetzt, ergab einen recht unfestlichen Beitrag zum Jubiläum der Universität. Schlimm genug, daß auch Raimunds „Alpenkönig und Menschenfeind“, den man zu Raimunds 175. Geburtstag, vor allem aber den Brüdern Attila und

Paul Hörbier zuliebe neu einstudiert hatte, an Äußerlichkeiten haften blieb und in der Komödie die Tragik vermissen ließ. Daß Sartres radikales Denkstück „Die Fliegen“ in der Regie Seilners beim Wiener Publikum nicht ankam, mag verständlich sein, schon weil man es ihm als eine antike Tragödie präsentiert hatte, zur der Sartres kritische Ironie gar nicht passen mochte. Aus einem ähnlichen Grund enttäuschte auch Ionescos moderner Totentanz „Der König stirbt“ (im Akademietheater). Und Anouihls bittere Komödie „Colombe“ in der Regie von Adolf Rott erinnerte nur an die kaum zu vergessende Aufführung vor etwa zehn Jahren.

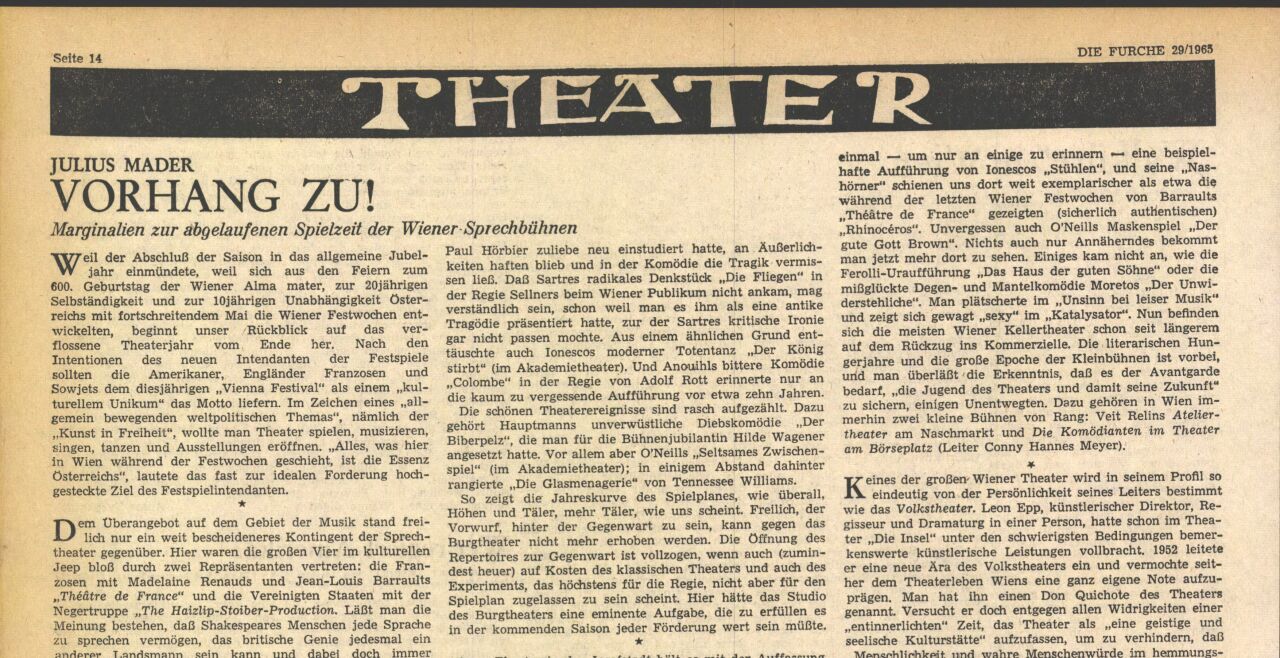

Die schönen Theaterereignisse sind rasch aufgezählt. Dazu gehört Hauptmanns unverwüstliche Diebskomödie „Der Biberpelz“, die man für die Bühnenjubilantin Hilde Wagener angesetzt hatte. Vor allem aber O'Neills „Seltsames Zwischenspiel“ (im Akademietheater); in einigem Abstand dahinter rangierte „Die Glasmenagerie“ von Tennessee Williams.

So zeigt die Jahreskurve des Spielplanes, wie überall, Höhen und Täler, mehr Täler, wie uns scheint. Freilich, der Vorwurf, hinter der Gegenwart zu sein, kann gegen das Burgtheater nicht mehr erhoben werden. Die Öffnung des Repertoires zur Gegenwart ist vollzogen, wenn auch (zumindest heuer) auf Kosten des klassischen Theaters und auch des Experiments, das höchstens für die Regie, nicht aber für den Spielplan zugelassen zu sein scheint. Hier hätte das Studio des Burgtheaters eine eminente Aufgabe, die zu erfüllen es in der kommenden Saison jeder Förderung wert sein müßte.

Das Theater in der Josefstadt hält es mit der Auffassung, daß der Österreicher im allgemeinen weder traurige noch philosophische Stücke, sondern eher erfreuliches und blühendes Theater liebt. Er verlangt mehr nach Naivität und sinnlicher Fülle als nach weltanschaulicher Auseinandersetzung, mehr nach Unterhaltung und Gestalt als nach Kritik und Analyse. Oft genug wurde die Patina der Josefstädter Bühnenkultur, ihre überdurchschnittliche Ensembleleistung gerühmt und auf jene legendären Tage hingewiesen, da hier Max Reinhardt seinen Shakespeare und seinen Goldoni gezaubert hat. Aber in dem Haus aus Samt und Seide, dessen Direktor weder als Pionier der Gegenwartsliteratur noch als Erzieher des Publikums gelten möchte, gibt es nicht nur gepflegtes Konversationstheater. Bezeichnend, daß die drei Stücke, die aus der zu Ende gegangenen Spielzeit hervorragen, Volksstücke, freilich im weiteren Sinn, waren. Den dichtesten Theaterabend bot ödon von Horväths dramatische Oktoberfestballade „Kasimir und Karoline“ in der Inszenierung von Otto Schenk und in den phantastischen Bühnenbildern von Günther Schneider-Siemssen. Die Inszenierung wurde von einer zehnköpfigen Jury für den letzten „Berliner Theaterwettbewerb“ als die beste Österreichs ausgewählt.

In entsprechend künstlerischem Abstand davon rangierte die liebenswerte Aufführung von Molnärs Lustpiel „Der gläserne Pantoffel“. Ganz vortrefflich gelang eine Neuinszenierung von Thornton Wilders Schauspiel „Unsere kleine Stadt“ in der Inszenierung von Hans Jaray. Schuppler-Wei-gels „Ein schöner Herbst“, Hussons „System Fabrizzi“, Mar-ceaus „Der Manager“ verbreiteten gängige Heiterkeit auf typisch josefstädterische Art. In den beiden erstgenannten Stücken brillierte Leopold Rudolf, einer der profiliertesten

Schauspieler Wiens. Hinreißend seine Episode als zerstreuter Professor in Wilders „Kleine Stadt“, ergreifend sein Thomas Morus in Robert Bolts historischem Schauspiel. Nur mittelmäßig gelang dagegen Nestroys „Lumpazivagabundus“ mit Qualtinger als Schuster Knieriem. Die Komödie nach Tschechow „Das schwedische Zündholz“ des Prager Ehepaares Radok nahm sich in der Josefstadt wie ein Irrläufer aus. Beendet wurde die Saison mit einem liebenswürdig entschärften „Ornifle“ des fast zum Hausautor gewordenen Jean Anouilh.

Wiens „falscher“ oder auch „Nobelkeller“, wie man die Kleine Bühne der Josefstadt im Konzerthaus gern bezeichnet, scheint auf die Experimentierfreudigkeit der früheren Jahre endgültig verzichtet zu haben. Hier gab es

einmal — um nur an einige zu erinnern eine beispielhafte Aufführung von Ionescos „Stühlen“, und seine „Nashörner“ schienen uns dort weit exemplarischer als etwa die während der letzten Wiener Festwochen von Barraults „Theätre de France“ gezeigten (sicherlich authentischen) „Rhinoceros“. Unvergessen auch O'Neills Maskenspiel „Der gute Gott Brown“. Nichts auch nur Annäherndes bekommt man jetzt mehr dort zu sehen. Einiges kam nicht an, wie die Ferolli-Uraufführung „Das Haus der guten Söhne“ oder die mißglückte Degen- und Mantelkomödie Moretos „Der Unwiderstehliche“. Man plätscherte im „Unsinn bei leiser Musik“ und zeigt sich gewagt „sexy“ im „Katalysator“. Nun befinden sich die meisten Wiener Kellertheater schon seit längerem auf dem Rückzug ins Kommerzielle. Die literarischen Hungerjahre und die große Epoche der Kleinbühnen ist vorbei, und man überläßt die Erkenntnis, daß es der Avantgarde bedarf, „die Jugend des Theaters und damit seine Zukunft“ zu sichern, einigen Unentwegten. Dazu gehören in Wien immerhin zwei kleine Bühnen von Rang: Veit Relins Ateliertheater am Naschmarkt und Die Komödianten im Theater am Börseplatz (Leiter Conny Hannes Meyer).

Keines der großen- Wiener Theater wird in seinem Profil so eindeutig von der Persönlichkeit seines Leiters bestimmt wie das Volkstheater. Leon Epp, künstlerischer Direktor, Regisseur und Dramaturg in einer Person, hatte schon im Theater „Die Insel“ unter den schwierigsten Bedingungen bemerkenswerte künstlerische Leistungen vollbracht. 1952 leitete er eine neue Ära des Volkstheaters ein und vermochte seither dem Theaterleben Wiens eine ganz eigene Note aufzuprägen. Man hat ihn einen Don Quichote des Theaters genannt. Versucht er doch entgegen allen Widrigkeiten einer „entinnerlichten“ Zeit, das Theater als „eine geistige und seelische Kulturstätte“ aufzufassen, um zu verhindern, daß „Menschlichkeit und wahre Menschenwürde im hemmungslosen Materialismus untergehen“. Mit entwaffnendem Optimismus setzt er denn auch schon seit Jahren Volksstücke, Klassiker und das anspruchslosere Lustspiel für den mehr Sancho Pansa zuneigenden Teil der Theatergemeinde neben die harte Moderne des Sonderabonnements. Auch da galt es immer wieder Kompromisse zu schließen. Von dem seinerzeitigen „agressiven Theater“, das die Gleichgültigkeit des Publikums aufstacheln sollte und in dem sogar um Pfiffe gebeten wurde, wechselte er zu dem nun abgeklärteren „Spiegel der Zeit“. Wohl verfügt das Volkstheater in seinem Ensemble über keine solche Schauspielerindividualitäten wie Burg oder Josefstadt — abgesehen davon, daß es seit Jahren für viele Talente Durchgangsstation und Sprungbrett ist •—, versucht sich aber doch immer wieder auch an schwer zu Meisterndem. Treffend hat ein kritischer Beobachter die Situation des Volkstheaters ausgedrückt, wenn er sagt: „Es wird mehr riskiert als man eigentlich dürfte, während Burg und Josefstadt weniger wagen als sie können.“ Epps konkurrenzloses Verdienst ist jedoch die Aktion „Volkstheater in den Außenbezirken Wiens“. Geleitet von dem Paradoxon: „Die Zukunft des Theaters gehört denen, die es nicht besuchen“, hat man in den Randbezirken neues Publikum anzuziehen vermocht. In zwölf Jahren wurden vor mehr als 760.000 Wiener in 2000 Vorstellungen klassische und moderne Werke, von Goethes „Urfaust“ bis zu Wildgans, Schönherr, Sartre, Anouilh und Tennessee Williams, aufgeführt

Die Spielzeit im Jubiläumsjahr des Volkstheaters begann mit dem fast unbekannten, gemütvollen Anzengruber „Brave Leut' vom Grund“ und endete, das noch laufende Sommerstück unberücksichtigt, mit einer kühnen Inszenierung von Shakespeares „Sommernachtstraum“ mit der Musik von Carl

Orff. Als besonders schöne Aufführungen seien vermerkt: „Sommer und Rauch“ von Tennessee Williams, „Wassa Schel-jesnowa“ von Gorki, „Romulus der Große“ von Dürrenmatt, „Die Möwe“ von Tschechow und die zwei ausgezeichneten Inszenierungen im Sonderabonnement: „In der Sache Robert J. Oppenhedmer“ von Heiner Kipphardt und „Zoo oder Der menschenfreundliche Mörder“ von Vercors. Nett gerieten auch Nestroys „Liebesgeschichten und Heiratssachen“ sowie „Zwei glückliche Tage“ von Schönthan und Kadelburg. Dagegen enttäuschte der doch zu leichtgewichtige makabre Spaß „Die Hinrichtung“ von Qualtinger und Merz.

Das Theater zum Leben und das Leben zum Theater zu bringen, dieses Lob darf man dem Volkstheater mit seinem weltoffenen Spielplan wohl nachsagen.