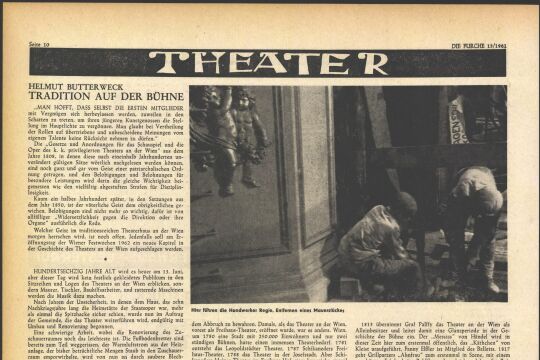

Es war in den zwanziger Jahren, fast zur selben Zeit, als der ebenso einfallsreiche wie stilsichere Architekt Carl Witzmann für Max Reinhardt mit Camillo Castiglionis Geld das nahezu abbruchreife Theater in der Josefstadt in eine festliche Sphäre verwandelte, wo das Venedig Goldonis dem Wien Raimunds begegnet. Damals entstand im Haus des Kaufmännischen Vereins, Wien I, Johannesgasse 4, eine der kleinsten, aber als Interieur reizvollsten Bühnen der Stadt, von der intimen Eleganz eines vertäfelten Salons. Man saß dort gleichsam in einer Schmuckkassette aus Mahagoni. Ein gepflegter Rahmen für gepflegte Unterhaltung. Refugium für ein paar Stunden neuer Belle Epoque, exterritorial am Rand mühsam überwundener Nachkriegsnot und Inflation. Ein wahrer Schauplatz, diesseits und jenseits der Rampe. „Jeder Besucher ist selbst ein Akteur“, schwärmt Edwin Rollett, „Er wird als Einzelperson sichtbar und wirksam, steht wie in einem Ausschnitt. Das gibt die Illusion, Gast eines Mäzens zu sein.“

„Modernes Theater“ nannte sich diese Bühne. Später „Die Komödie“. Das Genre entsprach dem Namen: Boulevardstücke, Kammerspiel, kluges virtuoses Divertissement von Sacha Guitry oder Curt Goetz. Nach und nach freilich auch viel Leichtergewichtiges, Tagesware, behende aus dem Ärmel geschütteltes Amüsement.

Ein Stil, der seit Herbst 1944 Pause hatte. Die Schauspieler schminkten sich die zur Ablenkung der Zivilbevölkerung so wichtige Heiterkeit um jeden Preis ab und mußten an den Flakgeschützen der Heimatfront ;,ga-stieren“. Bomben trafen das verwaiste Theater in der Johannesgasse. Der Krieg ging zu Ende, Und da taucht im Mai 1945 unter anderen „Trümmerfrauen“ eine abgemagerte Blondine auf, um nachzusehen, was zwischen Schutt, Einsturzgefahr und verbogenen Traversen noch geblieben ist, und das ist immerhin soviel — damals, in der „Ersten Stunde ist man ja schon glücklich, wenn man nicht totale Zerstörung vorfindet“ —, daß sie sich bewogen fühlt, sofort im Alleingang der Privatinitiative erste Schritte für einen Neubeginn zu wagen.

Diese Unermüdliche heißt Elisabeth Epp, Wahlösterreicherin vom Rhein und selbst Schauspielerin. Im Namen ihres Mannes, des Regisseurs Leon Epp, den die Wirren als abgerüsteten Soldaten nach Graz verschlagen haben, bemüht sie sich um die Konzession. Als er schließlich eines Tages an der Endstation der Züge beim Arsenal aussteigt — denn den alten Südbahnhof gibt es ja nicht mehr —, da ist die Sache schon fast perfekt. Den Heimkehrer überrascht seine Frau mit einem eigenen Theater, das er sich schon immer gewünscht hat.

Epp, gebürtiger Wiener, Enkel der bekannten Klavierfabrikantenfamilie Schweighofer, bei Kriegsende gerade vierzig, war es nach Lehr- und Wanderjahren seines Berufes rasch leid, wie er selbst sagte „an Geschäftstheatern in Stücken, die mich nicht interessierten als Schauspielbeamter“ mitzuwirken. Schon seit 1931 bewegen ihn Pläne, wahrhaftig in eigener Regie, als Prinzipal und Spiritus rector literarisches Theater zu machen.

Was ihm vorschwebt, ist künstlerisch bestechend, aber woher während der permanenten Krise das Geld dafür nehmen? 1937 bietet sich endlich die Möglichkeit, in der einstigen Sattelkammer des Hoch- und Deutschmeisterpalais am Parkring ein eigenes „Haus“ zu eröffnen, wenn man es so nennen will. Mit abgezählten 49 Sitzplätzen, weil ein Fassungsraum von 50 Zuschauern den „Betrieb“ in eine andere, verwaltungsmäßig kompliziertere Kategorie eingereiht hätte. Eine echte Kleinbühne, lange bevor dieser Begriff geläufig wird. Epp nennt sie „Die Insel“ und erklärt seine Ziele:

„Der Glaube, daß ein Theater, das sich eindeutig und mit aller Intensität zur Dichtung bekennt, einen Publikumskreis finden muß und ihm künstlerische, geistige und menschliche Werte vermitteln kann, gibt uns den Mut, dieses Theater, ,Die Insel' — eine Insel der Dichtung —, zu schaffen. Das Repertoire führt vom ernsten Drama bis zum graziösen, hauchzarten Lustspiel.“

Daß die Insulaner ihr ideelles Programm verwirklichen wollen, beweisen sie mit ihrer Eröffnungspremiere: Paul Claudels „Der Bürge“. Auf ihrem winzigen Eiland inmitten der geschichtlichen Stromschnellen spielen sie dann Aristophanes, Goldoni und Musset. Ein vielversprechendes junges Talent ist mit dabei: Josef Meinrad heißt der Anfänger.

Der Anschluß vereitelt alle weiteren Bestrebungen. Epp geht ans Deutsche Volkstheater, wo durch die Persönlichkeit des Intendanten Walter Bruno Iltz, ehemals der bedeutendste Operndirektor Westdeutschlands, die größtmögliche innere Unabhängigkeit für tendenzfreie künstlerische Tätigkeit gegeben ist.

Sieben Jahre später kann der sensible, stille, aber energiegeladene Mann die unterbrochene Arbeit, an die er bedingungslos glaubt, hoffnungsvoll fortsetzen. Vorher sind freilich enorme, heute schon fast vergessene, praktische Probleme zu bewältigen. „Alle, die dieses Haus sahen, hielten uns für Phantasten und Narren. Nichts war mehr da vom einstigen Fundus. Alle Räumlichkeiten links von der Bühne, der Zuschauerraum selbst zerstört. Der verhäng weg, die Beleuchtungsanlage sehr beschädigt“, erinnert sich Elisabeth Epp in ihrem dem Wirken Leon Epps gewidmeten Buch „Glück auf einer Insel“. (Verlag Wilhelm Braumüller, Wien, 1974).

Es kommt zur Instandsetzung in abenteuerlichem Blitztempo, oft helfen nur Kniffe und Improvisation weiter, getragen von einem unbeugsamen Wiederaufbauwillen. Die Zeiten sind damals zwar schlecht, aber gut.

Epp ist glücklich, Zug um Zug erwächst aus der halben Ruine ein Theater, dessen Atmosphäre und Raumwirkung wie für die „Insel“ geschaffen sind, ein Gefäß für „jene leisen und zarten Schwingungen“, die er zum Klingen bringen möchte. Der Beginn mit einem neuen Ensemble von insgesamt 21 Darstellern — größtenteils spontan engagierten alten Freunden — ist ein Senkrechtstart, Von der Eröffnung am 18. Oktober 1945 an innerhalb einer Woche drei Premieren! Anton Tschechows „Onkel Wanja“, Bernard Shaws ironische, plötzlich sehr aktuelle szenische Fabel „Zu wabr, um schön zu sein“ und als österreichische Neuentdeckung „Legende eines Lebens“ von Stefan Zweig.

Diese Stückwahl und die erstaunlich intensive künstlerische Aura sind typisch für den Stil, den Leon

Epp prägt: Weltliteratur unter dem Gesichtspunkt „Theater der Menschlichkeit“ macht „Die Insel“ mit ihrer Verbindung von kammerspielhaftem Milieu und hohem ethischen Anspruch zu einer der interessantesten Bühnen der Nachkriegs jähre.

Den optimistischen Impetus der Beteiligten beeinträchtigen die vielen, noch alltäglichen Mangelerscheinungen und Pannen keineswegs, etwa plötzlicher Stromausfall des als entrückte imaginäre Person gedachten, damals schon sprichwörtlichen „Bundeslastverteilers“, In der „Insel“ jener Tage zwingt eine jähe Versorgungslücke einmal sogar dazu, unter den wachsamen Augen des Feuerwehrmannes einen ganzen Akt bei Fackellicht zu spielen.

Solche äußere Störungen mindern auch nicht den Erfolg des jungen Theaters. Dieses verkörpert im damaligen Wiener Kulturleben eine ganz „persönliche Note“, man kann es ruhig so nennen. Jeder Abend dort hat für das Publikum den Reiz eines privaten Festes. Um bei seinen knappen finanziellen Mitteln dennoch einen reich facettierten Spielplan zu gestalten, geht Epp unablässig mit der dramaturgischen Wünschelrute auf die Suche, und ihm gelingen Funde wie Lord Byrons hier unbekannte Dichtung „Cain“ oder Romain Rollands „Spiel von Tod und Liebe“, Daß die „Insel“ kein isolierter elfenbeinerner Turm ist, sondern sich Gegenwartsproblemen stellt, beweist die Inszenierung des Emigrantendramas „Schiffe nächst Gott“ von Jan de Hartog. Die österreichische Linie wird mit dem „Weiten Land“ weitergeführt — ein erstes markantes Wegzeichen neuerlicher Schnitzler-Pflege — und der „Flucht in die Heimat“ von Rudolf Henz.

Der Direktor, fast rund um die Uhr am Regiepult oder in seinem winzigen, „die Muschel“ genannten Büro anzutreffen und für die Seinigen immer voll und ganz da, verpflichtet auch prominente Gäste: so den USA-Heimkehrer Oskar Karlweis für die skurrile Paraderolle des weisen Narren in „Mein Freund Har-vey“. In der Mahagonischatulle der Johannesgasse tritt Paul Kemp in Shaws „Androklus und der Löwe“ vor das Wiener Publikum, das ihn längst von seinen Filmen her liebt.

Zudem profilieren sich im gedeihlichen Klima des familiär verbundenen Ensembles rasch neue Schau-spielerpersönlichkeiten: Josef Meinrad, der gute Gesell • aus der Vorkriegszeit, läßt in Shakespeares „Die beiden Veroneser“ aufhorchen, legitimiert sich im „Zerrissenen“ überzeugend als Nestroy-Darsteller und erlebt seinen ersten großen Triumph als Hauptmann Bluntschli in den „Helden“. Gerade Meinrads Weg in der „Insel“ bestätigt Leon Epps schon 1946 ausgesprochenen Grundsatz:

„Es ist die höchste und schönste Aufgabe des Theaterleiters, das ihm anvertraute künstlerische Material bewußt und konsequent zur äußersten Entfaltungskraft und Leistung zu führen. Jeder Schauspieler, jeder Mitarbeiter, der ganz in der Idee der .Insel' aufgeht, ist für mich ein kostbares Instrument.“

Rückblickend zeigt sich der verschworene Kreis der Insulaner als eine Pflanzstätte für die Wiener Theaterszenerie der folgenden Epoche: Eva Zilcher, Inge Brücklmeier und die spätere Autorin Beatrice Fe-rolli gehören ebenso dazu wie Helmut Janatsch, Viktor Gschmeidler, Karl Fochler und Gustaf Egler. Als Gäste scheinen Elfriede Ott und Ernst Waldbrunn auf. Am Schreibtisch des Dramaturgen fungiert damals Herbert Hauk, nun mit den TV-Familienprogrammen befaßt, Bühnenbilder entwerfen Gustav Manker, jetziger Direktor des Volkstheaters, und der mittlerweile verstorbene Felix Smetana, die musikalische Betreuung der Inszenierungen besorgt Carl de Groof.

Bis zum März 1951 bringt die „Insel“ insgesamt nicht weniger als 100 Premieren. Manches war umstritten, neben Höhepunkten standen Fehlschläge, die bei so intensivem Einsatz unvermeidlich sind, aber alles in allem behält der wagemutige Sucher Leon Epp recht. Eine beachtliche künstlerische Bilanz, mit der die kaufmännische allerdings nicht Schritt gehalten hatte. Schon seit Jahren geriet das kleine Theater in immer tiefere finanzielle Engpässe, die tapfer ausgefochtenen Kämpfe um das Weiterexistieren werden rapid aussichtsloser.

So erhält die Feier zum 70. Geburtstag von Anton Wildgans am 16. April 1951 symbolischen Charakter: „Armut“, nur mehr als Lesung, ohne jeden szenischen Aufwand. „Es war unsere eigene Armut, die uns an einer richtigen Aufführung hinderte. Auf völlig kahler Bühne waren Tische gestellt, an denen wir saßen. Armut — Verlorenheit — Untergang strahlte dieses Bild aus.“ (Elisabeth Epp).

Den Epilog zu einem bedeutsamen Kapitel der Wiener Theatergeschichte ergibt ein Gastspiel der indischen Tänzerin Hima Kesarcodi. Nach ihrem letzten Abend am 12. Mai 1951 tritt Leon Epp an die Rampe, nimmt von seinem Publikum und seiner Wirkungsstätte Abschied. Der Vorhang fällt, auf die Schließung folgt bald die Umwandlung in ein Kino.

1952 zieht Epp als Direktor ins Volkstheater ein. Damit ändern sich für ihn wohl die Dimensionen, nicht aber seine ureigensten Richtungen. Bis zu seinem tragischen Tod im Dezember 1968 dient er, sich selber treu, einer Humanitas Austriaca. '

„Spricht man heute noch mit ehemaligen Mitgliedern der Jnsel'“, schreibt seine Witwe in ihrem Buch, „sei es vom künstlerischen oder technischen oder Verwaltungspersonal, spricht man mit Besuchern jener Zeit — stets kommt dieses Lächeln, dieses Erinnern, wie — man verzeihe mir den Ausdruck — an ein verlorenes Paradies. Und ein kleines Paradies war es wirklich für uns alle!“

Das stimmt. Wer die „Insel“ kannte, bedauert nach wie vor, daß es sie schon lange nicht mehr gibt. Ist ihr besonderes Fluidum, ihre ganze Situation, tatsächlich unwiederholbar? Es scheint so. Leider.