Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Altmeister und Jungfilmer...

Die einen meinen das Freizeitzentrum, die anderen eine traditionsreiche Kulturlandschaft, So oder so: Laxenburg rückte wieder ins Blickfeld. Im „Blauen Hof“ wurde das alte feudale Gepräge mit Seidentapeten und Kristallustern zumindest teilweise neuinszeniert, so weit, daß dort bereits Ausstellungen gezeigt werden konnten. In der restaurierten Franzensburg bestaunen Fremde wie Einheimische Kostbarkeiten und Kuriosa, schlürfen genießerisch ein atmosphärisches Achterl „Ritterromantik“ und schreien pflichtschuldig „Hu!“, wenn der mechanische Templer im düsteren Verlies seine bewährte Schock-Show abzieht.

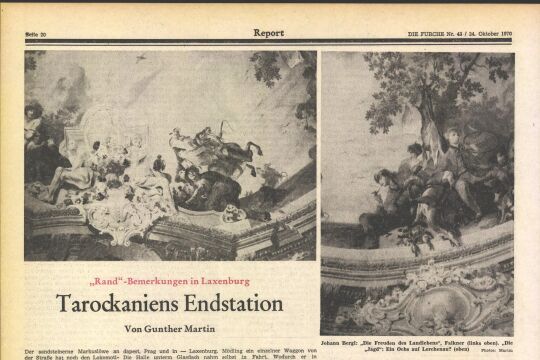

Freilich, der dritte Schwerpunkt, das „Alte Schloß“, wo sich der anspruchsvolle barocke Jägerkaiser Karl VI. recht wohl fühlte, kann da als Attraktion längst nicht mehr mit. Die Veste am Rand des Parks besticht weder durch den Charme der Fassade noch durch die Phantastik anekdotischer Baugedanken. Nicht jeder sieht tiefer, vernarrt sich in den desolaten Kasten, wie etwa der Wiener Bildhauer und Musiker Stefan Pral. Bei erster Gelegenheit schlug er dort mit Familie, Werkzeug und Fiedel sein Domizil auf, ein grundgescheiter Spinner, der das ideale Retiro gefunden hatte, um sich darin einzuspinnen. Bald darauf hörte man Anregungen, das „Alte Schloß“ endlich zu assanieren und Wohnstätten für Künstler zu schaffen. Keine schlechte Idee. Hauptsache: eine sinnvolle Neuwidmung für den imperialen Sommersitz, den alle historischen Uberlieferungen nicht davor bewahrten, zur weitläufigen Bude herabzusinken.

Gleichzeitig suchte das „österreichische Filmarchiv“ ein geeignetes Objekt in der Nähe Wiens, wo es seine Bestände an denkmalreifem Zelluloid unterbringen könnte. Auch in diesem Fall rückte Laxenburg ins Blickfeld. Immerhin plant die Nationalbibliothek, im „Blauen Hof“ ein Theatermuseum einzurichten. Als Gegenstück über den kurzen Weg käme demnach eine Filmsammlung im benachbarten „Alten Schloß“ in Betracht. Um so eher, da zudem ein

Grundstück für den Bau eines Filmdepots verfügbar war. In „Koproduktion“ von Filmarchivaren und Landeskonservatoren erfolgte die Anlage eines musealen Vorpostens innerhalb der dicken Mauern, Zunächst wurden einige Räume restauriert. Damit war für beide Teile viel gewonnen. Dort, wo Maria Theresia

Staatskonferenzen abhielt, surrt nun ein Projektor, statt der Augustissima und ihren Ministern haben vergessene und unvergessene Stars das Wort.

Im Nebensaal ist bis Ende September die Ausstellung „75 Jahre Film — Österreichs Beitrag“ zu sehen. Synchron mit diesem Jubiläum feiert das Filmarchiv selbst den 15. Jahrestag seiner Gründung. Neben Prof. Doktor Ludwig Gesek, dem Senior aus der Gilde der „alten Hasen“ zwischen Kinoleinwand und Atelier, repräsentiert Dr. Walter Fritz die junge Generation der Filmwissenschaft. Beide zusammen, jeder aus seiner Perspektive, haben die Schau gestaltet, thematisch präzise verzahnt. Man kalkuliert auf Publikumszuzug aus Wien, wo vielerorten das Plakat mit einem lyrischen Photomotiv aus dem Park wirbt, vom nahen Campinggelände und durch Wochenendspaziergänger. Die Ausstellung ist jedenfalls eine Extratour über die Laxenburger Allee wert. An Werktagen bleibt der Schauraum allerdings meist fast leer, die, bewährten zerschrammten Wien-Film-Scheinwerferlichtquellen ebenso wie Museumsobjekte — heizen nur sporadischen Besuchern ein.

„Wenn ein Film auf unserem Programm steht, führen wir ihn gegebenenfalls auch für eine einzige Person vor“, erklärt der Mitarbeiter des Archivs, der an der Kasse sitzt. Also gleichsam Privatvorstellungen, wo gibt es das außer in der eigenen TV-Klause und hier in Laxenburg! „Wir zeigen einige wirkliche .Meilensteine des österreichischen Films' und was uns sonst noch an historischen Streifen zur Verfügung steht“, kommentiert Dr. Fritz. Allwöchentlich wechselt der Spielplan, der Griff in die Blechdosen ergibt immerhin ein interessantes Repertoire. Ein Schalterdruck und der Projektor spult die Welt von gestern und vorgestern ab: den lautlos schießenden Kaiser Franz Joseph im Ischler Revier und die leise sprechende junge Wessely, anonyme Menschenmassen beim brennenden Justizpalast und Großaufnahmen von Gesichtern, die Millionen in ihren Bann zogen. Akustisch leicht angerostet tönt Jan Kiepuras Tenor durch den Ausstellungsraum, es ist das hohe C jener auf Dur und Optimismus gestimmten Filmschlager der dreißiger Jahre. Für die Gestaltung der Dokumentation galt der Grundsatz: originell und mit Konzept improvisieren. Als große Schlinge wölbt sich in der Mitte ein breiter Streifen mit angedeuteter Randperforation von der Decke bis zum Boden. Szenenphotos darauf symbolisieren die Entwicklung des österreichischen Films, die Reihe der Altmeister und Jungfilmer. Eine kleine Atelierdekoration: Milieu der „Traumfabrik“, Stimmungskulisse. Marionettenhaft hängen an Perlonfäden über den Schauwänden Prunkstücke aus dem „Fundus“ der „Sissd“-Erfolge, dem letzten großen Schaugepräge des Wiener Films. Da ist jene rot-gold-weiße ungarische Generalsgala mit Feld-marschallsdistinktion, die Karlheinz I. aus dem Geschlecht der Böhms trug, und Romy Schneiders paillettenbestickte Balltoilette, frei nach dem Winterhalter-Porträt der Kaiserin Elisabeth.

Aufstieg, Glanz und Krise des österreichischen Films zeichnen sich vor dem Hintergrund der Zeitgeschichte ab. Politische und wirtschaftliche Ereignisse wirkten zwangsläufig auf Produktionskapazität und Themenwahl ein, auch im Zelluloidparadies regierte der Rechenstift. Der Mythos vom künstlerischen und technischen Monopol des Grafen Sascha Kolo-wrat während der Pionierära wird kritisch beleuchtet. 1908 drehte Heinz Hanns den ersten österreichischen Spielfilm „Von Stufe zu Stufe“, die Brüder Marischka gewannen Alexander Girardi mit dem verlockenden Angebot einer Multi-Rolle, bei welcher der große Schauspieler alle komödiantische Verve seines beträchtlichen Repertoires vor dem Kurbelkasten entfalten konnte. („Der Millionenonkel“) Felix Dör-mann, der Dandy, der als Lyriker die schicke Morbidezza der Jahrhundertwende besang, war um 1912 Produzent, Regisseur und Star zu Herzen gehender Liebesromanzen aus der eleganten Welt.

1916 flimmerte die erste Großaufnahme der österreichischen Filmgeschichte über die Leinwand: Liane Haid mit gehetztem Blick in einem Tendenzstredfen der Kriegspropaganda. Der erste Beethoven-Film trug den melodramatischen Titel „Der Märtyrer seines Herzens“ und wurde 1918 gedreht. Hauptrolle: 'Fritz Kortner, titanisch, trotzig. Ab 1920 gab es eine „sozialkritische Welle“, heute vergessene Wiener Autoren wie Karl Adolf und Emil Kläger lieferten die Stoffe, auch Walter Reisch verdiente sich seine Sporen mit Schilderungen von Schicksalen aus Zinskasernen der Vorstadt. „Oberst Redl“, Hans Löwensteins rasch aus dem Verleih gezogener, heftig angefeindeter „Kronprinz Rudolf“ und die früheste Verfilmung des unverwüstlichen „Feldherrnhügels“ wiederum deuten auf das Streben nach Bewältigung der Vergangenheit mit den Mitteln der Sensation oder der Satire. Interessante Prognosen aus dem Jahre 1919: damals sagte Victor E. Fordes in seiner Schrift „Das Lichtspiel“ als nächste technische Entwicklungsphase den Farbfilm voraus. Mit dem Tonfilm hingegen, so meinte er, sei erst in fernerer Zukunft zu rechnen.

Dem Kinobesucher wurde die Literatur publikumswirksam aufbereitet. Michael Kertesz, Spezialist für die historische Monstershow, drehte unter Einsatz ganzer Komparsenbataillone in Schönbrunn und Aspern den „Jungen Medardus“ nach Schnitzlers Tragödie (1923), zwei Jahre später bannte der „Caligari“-Schöpfer Robert Wiene den „Rosenkavalier“ mit breiter, angesponnener Handlung aufs Zelluloid. Hofmannsthal hatte am Drehbuch mitgearbeitet, Richard Strauss stellte gleichsam eine Volksausgabe seiner Musik für den „Mann am Klavier“ bei.

Wieviel an künstlerischer Potenz, namentlich auf dem Gebiet der Regie, hat Österreich damals exportiert! In Berlin starteten Fritz Lang und G. W. Papst zur großen, internationalen Karriere, Alexander Korda wandte sich von der Zwischenstation

Wien nach England, Berthold Viertel machte in der noch zerrütteten Weimarer Republik aus Ibsens „Nora“ ein „Kinodrama“. Hier im Land rückten Kameraleute wie Güstow Ucicky und Karl Hartl als Regisseure nach. Während die äußere Bedrohung wuchs, schuf Willi Forst bewußt zeitfern seinen beispielhaften Wiener Filmstil, subtil instrumentiert aus novellistischem Geschehen, dem leichtsinnig-melancholischen Ton des Dialogs, der Ausstrahlung des altösterreichischen Milieus und — viel Musik. Da wurde eine besondere Lebensform, ein Lebensgefühl mit all seinen Nuancen in Stimmungen und Symbolbilder übersetzt.

Ein Versäumnis, das nun nur das Fernsehen nachholen könnte: auf seiner Suche nach wahrhaft österreichischen Themen ging der heimische Film an den Werken Otto Stoessls vorbei. Die jungen Teams unserer Epoche — viel Ambition und wenig Geld — zieht es zu elegischen Szenerien, abseits gelegenen alten Adelssitzen, den Schlössern Niederleis und Ernstbrunn etwa. Letzter Blickpunkt der Schau in Laxenburg: die Totale auf eine Landschaft mit Wachturm, im Vordergrund Erika Pluhar. Es ist eine Aufnahme aus „Moos auf den Steinen“ nach dem schönen, versonnenen Roman des Lyrikers Gerhard Fritsch. Ein Abgesang. Auch für das österreichische Filmschaffen?

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!