Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Die 22. Berlinale

Die Berliner Filmfestspiele, 1951 von Dr. Alfred Bauer — der seither auch als verdienstvoller Leiter der inzwischen als „Berlinale“ weltberühmt gewordenen Veranstaltung fungiert — als Mahnmal einer belagerten Insel gegründet, hatten in den letzten Jahren manche Stürme und durchaus ernsthafte Krisen zu überwinden; daß diese noch immer nicht überwunden sind, daß im Gegenteil immer heftigere (wenn auch geschickt parierte und unauffällige, weil innerhalb der Berliner Kulissen sich abspielende) Kritik, von links und rechts geübt and in Form von verminderten Subventionen sogar spürbar zum Ausdruck gebracht, dem Festival schwer zu schaffen macht, wurde in diesem Jahr anläßlich der 22. Wiederkehr des Festivals sogar dem in bundesdeutschen Angelegenheiten unkundigen Ausländer klar.

Das aus der „Woche des jungen Films“ — ebenfalls von Dr. Bauer vor Jahren ins Leben gerufen — hervorgegangene „internationale forum des jungen films“, heuer im zweiten Jahr stattfindend, war zum zweiten Festival aufgerückt, zu einer richtigen „Konkurrenz“-Veranstal-tung aufgewertet, und die Berlinale-Gäste hatten sich mehr oder weniger zu entscheiden, „auf welcher Seite“ sie stehen: Den 25 Filmen des offiziellen Wettbewerbs (wozu noch eine hinreißende und geradezu „sensationelle“ Retrospektive über das Werk des deutschen Regisseurs Ludwig Berger und vor allem des amerikanischen Stummfilmhelden Douglas Fairbanks — worüber noch gesondert zu berichten sein wird — kam) stellte das „Forum“ eine Reihe von annähernd 40 Filmen gegenüber, die gleichzeitig oder sich überschneidend gezeigt wurden, so daß letztlich dem Berichterstatter und Journalisten nur die Möglichkeit gegeben war, entweder die eine oder die andere Veranstaltung komplett zu besuchen und vom Rest nur zu „naschen“ — denn man übersehe nicht, daß die Tätigkeit des „Reporters“ sich ja nicht allein nur auf das „Zusehen“ beschränken kann, sondern der Filmbesuch zusätzlich ja noch mit der Teilnahme an den Pressekonferenzen, privaten Interviews, direkter Berichterstattung (Radio, Zeitungsberichte usw.) gekoppelt ist. Diese ärgerliche und überaus anstrengende

Zweigleisigkeit — zweifellos bewußt beabsichtigt — leistet ihr Bestes, eine Krise noch zu vertiefen...

So scheiden sich in Berlin also die Geister in eine sogenannte „konservative“ und in eine sogenannte „progressive“ Front, so genannt deshalb, weil beide Begriffe ebenso unzutreffend wie künstlich hochgespielt sind. Zugegeben — im Wettbewerbs-Festival fehlen die stark sozialkritischen, als politischen „Zielgruppenfilme“ bezeichneten Versuche zumeist jüngerer Filmhersteller aus kleinen und kaum bekannten Filmländern (wie Senegal, Argentinien, Bolivien, Kolumbien usw.), doch ist die Funktion dieser Veranstaltung auch eine andere. Und wenn im „Forum“ dann Filme wie Borowczyks „Blanche“, Loachs „Family Life“, Allios „Les Camisards“ usw. gezeigt werden, so gibt es durchaus im offiziellen Wettbewerb dann Filme, die sich an sozial- und gesellschaftskritischer Aussage mit diesen messen können (wie Nanni Loys „Der Urlaub des Herrn Di Noi“, Gert Fredholms „Der verschwundene Kanzleirat“, Randics „Spuren eines schwarzhaarige Mädchens“ usw.), denen aber, da sie in sogenannte „kapitalistischen Staaten“ produziert, von anerkannten Regisseuren inszeniert und teils mit prominenten Darstellern besetzt sind, von übereifrigen „Progressiven“ von vornherein jede ernsthafte Absicht abgesprochen wird — um so mehr, da sie ja im verfemten Hauptprogramm laufen ... Diese groteske Situation, bewußt auf Spaltung beziehungsweise Zerstörung des A-Fe-stivals ausgerichtet, schafft jene Schwierigkeiten, mit denen die sich überdemokratisch gebärdende deutsche Bundesrepublik auf zahlreichen anderen Gebieten, nicht nur des Films, sich konfrontiert sieht.

Wirklich peinlich und beschämend wird dieser Zustand aber erst dann, wenn eine offizielle Jury — im besten Sinne um Aufrechterhaltung bzw. Rettung des offiziellen Wettbewerbs der Berliner Filmfestspiele bemüht — entweder gezwungen oder zumindest verpflichtet gerade jene Filme en masse auszeichnet und mit Preisen überhäuft, die den Gegnern eben den Anlaß zu (mitunter sogar berechtigter) Kritik geben, Filme, die kommerzielle Konfektionsarbeit darstellen und nur durch den Glanz der

Regisseur- oder Darstellernamen den Aufputz der Filmfestspiele abgeben. Doch auch hier sollte Verständnis vorhanden sein: wenn Pasolini nicht ausgezeichnet wird, wenn die Taylor keinen Preis erhält, Ustinov, Polanski, Sordi usw. nicht mit Ehrungen in ihre Groß-Filmländer zurückkehren — welche Produktionsbzw. Verleihfirma wird dann im nächsten Jahr noch attraktive Filme zur Berlinale schicken? Und daß ein großer Teil des Publikums und deren Vertreter (eben die Journalisten und Kritiker) in erster Linie wegen der attraktiven Filme und nicht wegen aktueller politischer Tendenzen im Film nach Berlin kommen, daß aber eben diese Besucher für Berlin Bedeutung besitzen, darf nicht vergessen und sollte nicht übersehen werden. Berlin ist nicht Oberhausen — bei Erwägung für die Berlinale 1973 sei dies allen Verantwortlichen ins Gedächtnis gerufen!

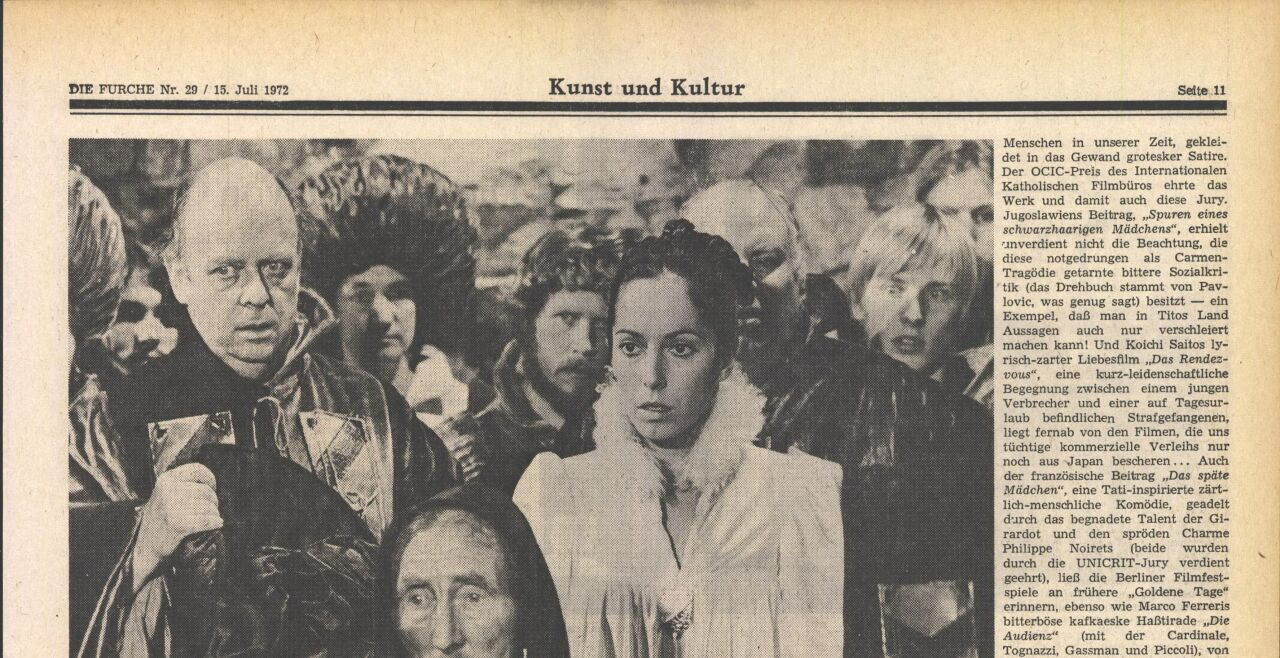

Doch um jetzt alle grundsätzlichen Bemerkungen über die Bedeutung der Berliner Filmfestspiele abzuschließen, soll endlich auch von den Filmen gesprochen werden, deret-wegen ja eigentlich über die Berlinale berichtet werden sollte, was aber durch die Begleitumstände immer schwieriger wird. Pasolinis „genialisch-schmuckes, gleichwohl in seiner Kraft- und Saftanbetung ermüdendes Dekorationsstück“ (wie die Berliner Kritikerin Niehoff in treffendster Knappheit formulierte) „Canterbury Tales“, als gesteigerte Fortsetzung seiner „Decamerone“-Version geschmacklich schon sehr anzweifelbar, wird als „Pasolinis tolldreiste Geschichten“ — schon dieser Titel sagt genug — bald in unsere Kinos kommen; ebenso Arthur Hillers („Love Story'“!) mit einem Silbernen Bären ausgezeichnete intelligente, doch mentalitätsmäßig spießerhafte Satire „Hospital“, eine Kritik an amerikanischen Spitalsverhältnissen, wenigstens hervorragend von George C. Scott interpretiert. Und auch Peter Ustinovs Faust-Variante „Hammersmith is Out“, überbelastet durch das Starehepaar Burton (der Darstellerpreis für Miß Taylor war keineswegs berechtigt, da sie nichts zu spielen, sondern nur sich selbst zu verkörpern hatte!), wird schon wegen der Besetzung nicht lang auf sich warten lassen.

Daß Polanski für einen von ihm produzierten und seine Bedeutung durch persönliche Mitwirkung noch unterstreichenden „privaten“ Film über den Rennfahrer Jackie Stewart „Weekend of a Champion“, ein Voyeurs-Bericht aus dem Leben des Jet Set mit präzisen Rennanleitungen daneben, von der (so überaus verbindlichen und kompromißbereiten, daß man sie fast österreichisch bezeichnen könnte) Jury eine „Besondere Anerkennung“ erhielt, ist aber entschieden des Guten bzw. des Schlechten zuviel... Hat er vielleicht schon seinen nächsten Film für Berlin 1973 zugesagt? Abseits dieser nützlich-berechnenden Politik steht Alberto Sordis „Silberner Bär“ für seine Darstellerleistung in Nanni Loys „Detenuto in attesa di giudizio“, einer zwar allgemeingültigen, wohl aber nur für Italiener und Italienkenner sich voll erschließenden bitter-tragischen Satire über den Strafvollzug bzw. die Untersuchungshaft mit all ihren demütigenden, erniedrigenden und ungerechten Abwicklungen — ein Meisterwerk, dem im Rahmen der Berlinale nur der Erstlingsfilm eines junge Dänen, Gert Fredholm, gleichkam. „Der verschwundene Kanzleirat“ (mit für uns kaum bekannten Darstellern) ist keineswegs eine Anklage gegen bürokratisches Beamtentum — weswegen der Film es bei uns schwer haben wird! — allein, sondern darüber hinaus eine unerhört tief erfaßte psychologische Zustandsschilderung über die Angst und Vereinsamung des

Menschen in unserer Zeit, gekleidet in das Gewand grotesker Satire. Der OCIC-Preis des Internationalen Katholischen Filmbüros ehrte das Werk und damit auch diese Jury. Jugoslawiens Beitrag, „Spuren eines schwarzhaarigen Mädchens“, erhielt •unverdient nicht die Beachtung, die diese notgedrungen als Carmen-Tragödie getarnte bittere Sozialkritik (das Drehbuch stammt von Pav-lovic, was genug sagt) besitzt — ein Exempel, daß man in Titos Land Aussagen auch nur verschleiert machen kann! Und Koichi Saitos lyrisch-zarter Liebesfilm „Das Rendezvous“, eine kurz-leidenschaftliche Begegnung zwischen einem jungen Verbrecher und einer auf Tagesurlaub befindlichen Strafgefangenen, liegt fernab von den Filmen, die uns tüchtige kommerzielle Verleihs nur noch aus Japan bescheren ... Auch der französische Beitrag „Das späte Mädchen“, eine Tati-inspirierte zärtlich-menschliche Komödie, geadelt durch das begnadete Talent der Gi-rardot und den spröden Charme Philippe Noirets (beide wurden durch die UNICRIT-Jury verdient geehrt), ließ die Berliner Filmfestspiele an frühere „Goldene Tage“ erinnern, ebenso wie Marco Ferreris bitterböse kafkaeske Haßtirade „Die Audienz“ (mit der Cardinale, Tognazzi, Gassman und Piccoli), von der FIPRESCH-Jury zusammen mit dem Forum-Beitrag „Family Life“ von Ken Loach („Kes“) ausgezeichnet. Der deutsche Frauenproblemfilm „Die bitteren Tränen der Petra von Kant“ — der Titel allein ist schon bewußtes Programm — bringt einen neuen, „gewandelten“ (wie er es selbst sagte) Rainer Werner Faßbinder, von der „Generation unter dreißig“ deshalb heftigst angefeindet, von den Älteren, mehr ästhetisch und formal Empfindenden, mit Überraschung, ja Faszination ängstlich-erstaunt beobachtet...

Diese kleine Auslese, zu der als eigentlich sensationeller Höhepunkt die in einem weiteren Bericht ausführlich behandelte Retrospektive Douglas Fairbanks zu zählen hat, zeigt, daß die Berliner Filmfestspiele mehr übel beleumundet und bewußtabsichtlich in schlechten Ruf gebracht werden, als sie dies wirklich verdienen. Die Berlinale ist keineswegs schlechter als die Festspiele in Cannes, in Venedig usw. usw. — sie hat es nur schwieriger. Wer dies nicht erkennt oder absichtlich nicht erkennen will, schadet dem Ruf Berlins mehr, als er phantastisch-unklaren modischen Strömungen nützt. Nochmals: Berlin ist, glücklicherweise, nicht Oberhausen. Mögen die vielfachen Bestrebungen, es auf dieses Niveau zu bringen, auch sehr progressiv erscheinen, so verbirgt sich dahinter doch nur Destruktion und Zerstörung. Hoffentlich wird dies auch innerhalb der deutschen Bundesrepublik noch rechtzeitig erkannt werden, bevor ein Festival, die uns Ausländern ans Herz gewachsene „Berlinale“, systematisch zugrunde gerichtet wird. Dies darf und soll nicht geschehen — darum, alles Gute den Internationalen Filmfestspielen in Berlin 1973!

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!