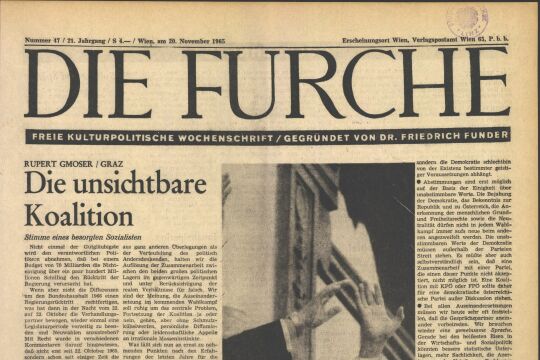

Braucht es eine Erneuerung der Demokratie?

Die repräsentative Demokratie ist nach dem Ibiza-Video angeschlagen. Wer sie nicht dem Autoritarismus opfern will, muss sich jetzt mehr mit Demokratie-Innovationen beschäftigen. Einige Expertenvorschläge.

Die repräsentative Demokratie ist nach dem Ibiza-Video angeschlagen. Wer sie nicht dem Autoritarismus opfern will, muss sich jetzt mehr mit Demokratie-Innovationen beschäftigen. Einige Expertenvorschläge.

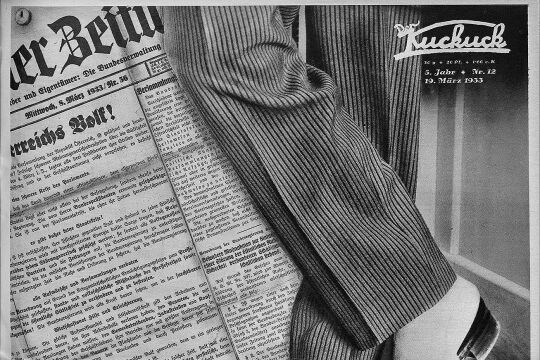

Nach dem Ibiza-Video und dem Ende der türkis-blauen Regierung wäre ein guter Zeitpunkt, um ernsthaft über Demokratie-Innovationen nachzudenken. Das Image der Berufspolitik ist seit vielen Jahren im Sinkflug, das Vertrauen in die Parteien ebenso. Die dokumentierten Gespräche auf der spanischen Urlaubsinsel sind ein historischer Tiefpunkt. Freilich wäre es falsch zu glauben, dieses Sittenbild sei repräsentativ für die österreichische Berufspolitik. Zweifellos sind nicht alle so. Zweifellos gibt es viele seriöse, integre und verantwortungsbewusste PolitikerInnen in diesem Land. Dennoch reichen Beteuerungen nicht aus. Der Bundespräsident hat es auf den Punkt gebracht: Das Vertrauen muss neu erarbeitet werden. Die Frage ist nur, wie das gelingen könnte ohne grundlegende Veränderungen.

Politikwissenschaftliche Studien zeigen, dass das Vertrauen in die repräsentative Demokratie und gegenüber den politischen Parteien, die nach 1945 die europäischen Nationalstaaten dominiert haben, in den letzten Jahrzehnten deutlich geringer geworden ist. Offenbar gibt es ein gewisses Unbehagen in der Bevölkerung, das verschiedene Gründe hat und nicht immer gerechtfertigt sein mag, das aber quer durch alle Schichten geht und Folgen hat. In den entsprechenden Bevölkerungsgruppen gibt es zwei unterschiedliche Phänomene: eine resignative und eine mobilisierende Unzufriedenheit. Ein erster Teil zieht sich aus dem Politischen gänzlich zurück und wechselt zu den Langzeit-NichtwählerInnen. Darunter finden sich Menschen, die sich von der Berufspolitik im Stich gelassen oder verraten fühlen, die sich nichts mehr erwarten und über die Vorstellung, sie könnten mit einer Stimmabgabe ihr Leben zum Besseren hin beeinflussen, bestenfalls noch schmunzeln. Oft sind sie einsam, arbeitslos, perspektivenlos und sozio-ökonomisch abgehängt. Sie zu mobilisieren, ist äußerst schwierig. Ihre Unzufriedenheit mit der Parteipolitik und der repräsentativen Demokratie führt zu Resignation und Rückzug.

Die Kritiker

Der andere Teil der Unzufriedenen sieht die Chance, etwas zu verändern und lässt sich daher leichter mobilisieren. Er besteht in sich aus zwei Gruppen, die an der repräsentativen Demokratie viel auszusetzen haben. Die eine setzt ihre Hoffnungen auf ein Ende der liberalen Demokratie und unterstützt jene Kräfte, die sich als ausgegrenzte Opfer eines elitären politischen Establishments und als Stimme des Volkes inszenieren. Diese sind die Meister eines autoritären Populismus und sagen der liberalen Demokratie den Kampf an. Es liegt auf der Hand, wer damit gemeint ist: Orbán, Trump, Le Pen, Salvini, Strache. Ihre AnhängerInnen lassen sich mit Verschwörungstheorien, falschen Versprechungen und einfachen Lösungsmodellen mobilisieren. Der Wunsch nach einem starken Mann, der sich nicht um Parlamente kümmern muss, ist ihnen gemein. Auch der direkten Demokratie mit mehr Volksabstimmungen stehen sie positiv gegenüber. Hauptsache, der verhasste Parlamentarismus verliert an Bedeutung.

Die zweite Gruppe der mobilisierten bzw. mobilisierbaren Unzufriedenen kommt aus einem ganz anderen ideologischen Eck. Es sind eher gut gebildete Leute aus der oberen Mittelschicht. Auch sie sehen die repräsentative Demokratie in ihrer derzeitigen Form sowie die Parteipolitik überwiegend kritisch. Auch sie wünschen sich Veränderungen. Auch sie setzen ihre Hoffnungen auf direktdemokratische Verfahren, von denen sie sich normativ bessere Entscheidungen erwarten als durch die üblichen Prozesse des parteipolitischen Parlamentarismus.

Die breite Skepsis gegenüber den etablierten Verfahren und Institutionen der liberalen Demokratie birgt nicht zu unterschätzende Gefahren einer zunehmenden Polarisierung. Eine Verhärtung der Fronten zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen könnte Regierungsbildungen und Kompromisse schwieriger machen. Die konfrontative Gegenüberstellung von Volk und Eliten ist keiner Demokratie zu empfehlen.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!