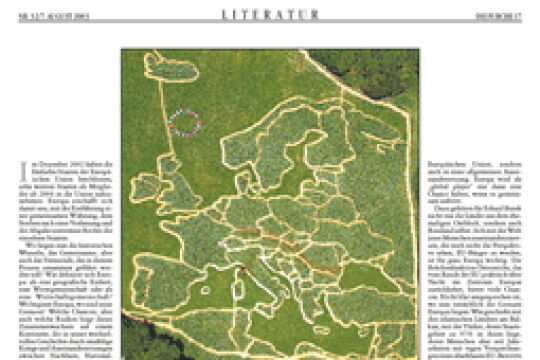

Gegen die überkommene Idee von "Kerneuropa" gilt es, Europa von der kulturellen Vielfalt her neu zu denken. Ein Plädoyer von Emil Brix.

Schon wieder die üblichen falschen Antworten. Von Jürgen Habermas bis Joschka Fischer graben nun die Alteuropäer nach dem Ergebnis des irischen EU-Referendums wieder ihre Idee eines von Eliten getragenen aufgeklärten Kerneuropas aus. Sie dürften 1989 noch immer nicht verstanden haben. Es geht inzwischen um etwas mehr. Es geht um Kultur.

Die europäischen Nationalstaaten sind in der Kulturpolitik seit langem ziemlich phantasielos. Seit André Malraux und später Jacques Lang alles und alle zum Aktionsfeld der Kulturpolitik erklärten, ist keine neue Idee auszumachen. Jeder betreibt seine mehr oder weniger erfolgreiche nationale Künstlerförderung und spricht über das Potenzial der Kreativwirtschaft. Dabei hat sich in den letzten zwanzig Jahren das gesamte Umfeld für Kulturpolitik in Europa verwandelt. Wir leben seit 1989 in einer neuen Zeit. Europa ist 1989 mit dem Ende des Kalten Kriegs zu einem Projekt immer größerer kultureller Vielfalt geworden. Die Globalisierung hat auch nach Europa die Sehnsucht nach überschaubaren Gewissheiten und Gemeinschaften als politische Kategorie zurückgebracht. Gleichzeitig leben wir auf einem Einwanderungskontinent. Je mehr Bereiche innerhalb der Europäischen Union integriert werden und je unterschiedlicher die Erweiterungen diese Union machen, desto wichtiger wird, dass nicht nur Eliten, sondern Mehrheiten wissen, warum wir eigentlich gemeinsam handeln wollen.

Kulturelle Gemeinsamkeiten

Die Frage, warum wir ein gemeinsames Europa anstreben, ist nicht mehr ohne ein Nachdenken über kulturelle Gemeinsamkeiten zu beantworten. Um Kultur zu einer Chance für mehr Europa zu machen, braucht es vor allem Menschen und Strukturen, die Möglichkeiten für eine gemeinsame europäische Öffentlichkeit schaffen, und es braucht die Überzeugung, dass Nationalismus oder Europaeuphorie nicht die Alternativen unserer Zeit sind, sondern überholte Strategien des vorigen Jahrhunderts.

Wir haben uns seit dem Beginn europäischer Einigung vor fünfzig Jahren daran gewöhnt, dass die europäische Integration ohne gemeinsame europäische Öffentlichkeit möglich ist. Lange Zeit hat es tatsächlich sehr gut funktioniert nur wirtschaftlich oder politisch zu kooperieren. Erst das Ende des Kalten Kriegs und die Konsequenzen einer Globalisierung, die Migrationen und den globalen wirtschaftlichen Wettbewerb auch für Europa deutlich spürbar gemacht hat, verlangen nach einer überzeugenden Begründung der Identität Europas. Diese Identität beruht auf kultureller Vielfalt.

Es wird Zeit, Europa als kulturelles Projekt neu zu denken. Dabei können gerade die nationalen Kulturinstitute der europäischen Staaten Motoren des Wandels sein. Sie sollen ihr Land im Ausland kulturell präsentieren und wissen daher, dass dies nur mehr in Zusammenarbeit mit anderen europäischen Partnern sinnvoll ist. Um diese Chancen der Zusammenarbeit nationaler europäischer Kulturinstitute zu nutzen, wurde 2006 EUNIC als europäisches Netzwerk der staatlich finanzierten Kulturorganisationen, die im Ausland tätig sind, gegründet. Institute wie British Council, Goethe Institute, Cervantes Institute, Camoes Institute, Alliance Française, die Tschechischen Zentren und auch die Österreichischen Kulturforen arbeiten an gemeinsamen Projekten. Die Chancen liegen in einer pragmatischen Zusammenarbeit von nationalen Instituten mit ganz unterschiedlichen Organisationsformen, in einer inhaltlichen Konzentration auf europäische Themen, die auch global vermittelt werden, und in konkreter interkultureller Projektarbeit. Aber um welches Projekt geht es?

Von Plato bis zur NATO

Für die österreichische EU-Ratspräsidentschaft 2006 wurde ein farbiger Strichcode als Logo ausgewählt, der die Vielfalt Europas symbolisieren sollte. Dieser von dem holländischen Stardesigner Rem Koolhaas entworfene Strichcode enthielt die Farben der Fahnen der Mitgliedstaaten der EU und war verbunden mit der Idee, dass Europa Vielfalt und Buntheit bedeutet. Zur gleichen Zeit wurde der Philosoph Peter Sloterdijk zu einem Vortrag über die europäischen Werte nach Wien eingeladen. Er hat seinen Vortrag mit dem Satz begonnen, dass er über die Geschichte des Westens von Plato bis zur NATO in zwei Minuten referieren möchte. Wesentlich sei nicht, wie katholisch Europa ist, wo seine Grenzen liegen, oder wie viel an Toleranz und Solidarität aufgebracht wird, sondern das Wesentliche sei: "Welche Potenziale haben wir auf diesem Kontinent, die andere Kontinente nicht haben?"

Insgesamt zieht Sloterdijk den Schluss, dass wir nicht versuchen sollten, allzu enthusiastisch über Europa und seine Kultur zu sprechen. Wir sollten zur Kenntnis nehmen, dass es den skeptischen Bürger gibt, und das akzeptieren. Eine europäische Kultur des erfolgreichen Ausgleichs zwischen durchaus unterschiedlichen nationalen Kulturen macht diesen Kontinent interessant für Partnerschaften mit den neu entstehenden Machtzentren in China und Indien. Derartige Partnerschaften helfen auch den USA, um auf Augenhöhe mit Europa zu sprechen.

Dies sind zwei ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Der eine sagt: Einigen wir uns auf einen Strichcode mit vielen nebeneinandergestellten bunten Farben. Das ist die Vielfalt und Pluralität, die Europa ausmacht. Aber mischen wir uns nicht ein, was europäische Kultur inhaltlich bedeutet. Der andere besteht darauf, dass sich Europa über Werte definiert und spricht vom Paradigmenwechsel, weil es nicht mehr notwendig sei, dass wir nationalistisch argumentieren, überall nach Helden suchen und uns selbst als Imperium verstehen.

Ende der Nachkriegszeit

Das irische Referendum über den Vertrag von Lissabon hat neuerlich gezeigt, dass wir mitten in einer Übergangszeit stehen. Es besteht ein großes Maß an Unsicherheit, Politiker können wenig Begeisterung für neue gemeinsame europäische Projekte erzeugen. Gleichzeitig ist dies eine Chance, weil wieder die Bürger von den Vorteilen überzeugt werden müssen, mit all den Unwägbarkeiten direkter Demokratie. Öffentlich diskutierte Fragen, wo die Grenzen Europas liegen, welche Rolle die Türkei in diesem Prozess spielt, welche Rolle der Islam, die katholische Kirche, die christlichen Religionen insgesamt spielen, sind das Ergebnis einer viel größeren Offenheit, als sie im Nachkriegseuropa bestanden hat. Das ist der eigentliche Paradigmenwechsel. Wir leben seit 1989 nicht mehr im Nachkriegseuropa. Die Frage nach der Definition Europas und der Rolle der Kultur können wir nur diskutieren, weil es dieses Jahr 1989, das Ende der Teilung Europas gegeben hat, und damit die Chance, auch den Osten und Südosten Europas zu integrieren, entstanden ist.

Als Antwort darauf diskutiert die Europäische Union neue und bessere Kommunikationsstrategien. Aber es geht nicht nur um mehr Information, sondern um die grundlegende Frage, ob ein gemeinsames europäisches Bewusstsein, gemeinsame kulturelle Vorstellungen von Europa mehrheitsfähig sind, oder ob nationale kulturelle Kategorien dominieren sollen. Dies ist eine ziemlich radikale Frage, um die sich die meisten Europapolitiker bisher gedrückt haben, weil eine Mehrheit aller Europäer antworten würde: Wir wollen nach wie vor primär Österreicher, Tschechen, Engländer, Polen sein. Daraus kann man zwei Schlüsse ziehen: Man kann sagen, wir müssen das zur Kenntnis nehmen. Oder man kann sagen, wir müssen in kulturellen Austausch investieren, weil wir überzeugt sind, dass Europa nach außen und innen nur dann eine Chance hat, wenn wir uns selbst gemeinsam als Europäer verstehen, und das geht eben nur, wenn Kultur nicht vorrangig nationales Bewusstsein schafft. Eigentlich eine ganz spannende Zeit, wenn nationale Kulturinstitute an vorderster Front an der Entzauberung exklusiver nationaler Kulturvorstellungen mitarbeiten.

Der Autor ist Leiter der Kulturpolitischen Sektion im Außenministerium.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!