Die Wahl Jean Claude Junckers zum Präsidenten der Europäischen Kommission war ein wichtiger Schritt in Richtung auf das "Mehr Europa", das so vielen leicht vom Mund kommt. Junckers Wahl war ein Erfolg für die, die eine Verdichtung Europas anstreben -in Form einer allmählichen Föderalisierung, also einer Verstärkung des bundesstaatlichen Elements. Junckers Bestellung war das Ergebnis der Wahl des Europäischen Parlaments - und erst sekundär der Abstimmung im Europäischen Rat, der mehrheitlich das Wahlergebnis akzeptierte. Dass Juncker mit Mehrheit vom Europäischen Rat vorgeschlagen und dann vom Europäischen Parlament gewählt wurde, war ein Schritt in Richtung Parlamentarisierung der EU. Die Parteien -Konservative und Sozialdemokraten, Liberale und Grüne - hatten vor der Wahl sich darauf verständigt, jeweils eine Person für die Funktion des de facto Regierungschefs der Union zu nominieren. Der Kandidat der stärksten Fraktion sollte Kommissionspräsident werden. Damit hat die Union sich als parlamentarisches System ausgewiesen: Die Mehrheit in der Legislative entscheidet über die Exekutive -nicht anders als im britischen Westminister-System. Dass gerade die britische Regierung, die diese Entwicklung auch als Erfolg der Westminister-Demokratie sehen könnte, die Nominierung Junckers zu verhindern versuchte, zeigt, dass die weitere Entwicklung der Union nach wie vor umstritten ist. David Cameron (und andere) wollen unbedingt verhindern, dass die EU zu einem Bundesstaat wird.

Widerstand gegen die vertiefte Union

Hinter diesen Konflikten steht der Dissens über die Finalität der EU - über das Ergebnis des europäischen Integrationsprozesses, der 1951 mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl begonnen hat. Diese Gemeinschaft war der erste Schritt in Richtung der allmählichen Auflösung traditioneller Nationalstaatlichkeit. Der Binnenmarkt und die Währungsunion waren weitere Schritte, wie auch der Schengen-Vertrag und die Gemeinsame Außen-und Sicherheitspolitik - eine Übertragung nationaler Kompetenzen Richtung Union. Das Europa souveräner Nationalstaaten, das im 20. Jahrhundert für zwei Weltkriege und den Holocaust verantwortlich war, ist an einem Endpunkt angelangt.

Das Ende der Nationalstaatlichkeit entspricht natürlich nicht allen Interessen. Das im Integrationsprozess angelegte logische Endprodukt eines europäischen Bundesstaates provoziert vehementen Widerspruch - den Widerstand derer, die aus unterschiedlichen Gründen am Konzept nationalstaatlicher Souveränität unbedingt festhalten wollen: aus Gründen des Phantomschmerzes, ausgelöst durch den faktischen Verlust von Großmachtrollen, wie sie sich noch in der ständigen Mitgliedschaft Großbritanniens und Frankreichs im Sicherheitsrat der UN ausdrücken; aus Gründen der Solidaritätsverweigerung, die Staaten -auch und gerade Österreich -daran hindert, einer gesamteuropäischen Flüchtlings-und Migrationspolitik zuzustimmen; aus Gründen wohlfahrtsstaatlicher Nostalgie, die das Problem struktureller Arbeitslosigkeit nicht gesamteuropäisch begreift, sondern mit den Instrumenten von gestern bekämpfen will; aus Gründen eines vorgestrigen Nationalismus, der "Fremde" ausmacht, wenn es um Nachbarn geht.

Diese und andere Motive, die hinter dem Widerstand gegen ein Voranschreiten des Integrationsprozesses erkennbar sind, haben mit der europäischen Vielfalt zu tun: mit sozialer Vielfalt, dem Nebeneinander von reicheren und ärmeren Gesellschaften; mit kultureller Vielfalt, die auch und gerade in der Vielsprachigkeit Europas sichtbar wird; mit nationaler Vielfalt, etwa in Form traditioneller nationaler Narrative, die Katastrophen der Vergangenheit -von den Religionskriegen des 16. und 17. Jahrhunderts bis zu den Weltkriegen -nicht in einem europäischen, sondern in einem nationalen Licht zeichnen. Diese Vielfalt gibt es. Sie kann auch als Bereicherung verstanden werden. Und sie muss vor allem nicht als Hindernis für ein Voranschreiten des Integrationsprozesses gesehen werden, wie das Beispiel der Integration Indiens zu einem Bundesstaat und zur größten Demokratie der Welt zeigt.

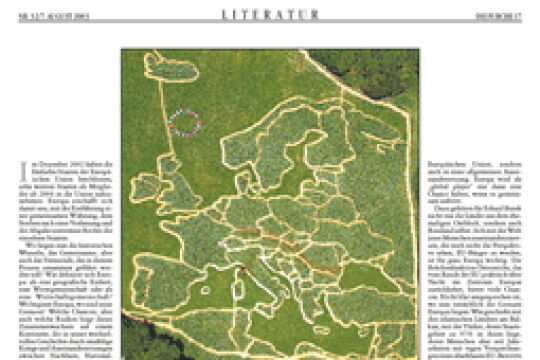

Die Grenzen Europas

Als 1957 in Rom die sechs Gründungsstaaten der Europäischen Gemeinschaften eine Einladung an alle anderen europäischen Staaten aussprachen, den Gemeinschaften (also der heutigen Union) beizutreten, wurde bewusst nicht definiert, was einen Staat als europäisch qualifiziert. Erst 1993, im Vorfeld der Beitrittsverhandlungen mit vormals kommunistischen Staaten, wurde in Form der "Kopenhagen Kriterien" vom Europäischen Rat inhaltlich definiert, welche Qualität als Voraussetzung für die Mitgliedschaft vorausgesetzt wird: pluralistische Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Marktwirtschaft.

Von einer historischen Verankerung in einer bestimmten Zivilisation (die etwa als "christlich" verstanden werden könnte) war und ist nicht die Rede. Deshalb sind die Grenzen Europas nicht die ohnehin nur schwer definierbaren, kaum zu ziehenden Grenzen eines "christlichen Abendlandes". Die Grenzen Europas haben allerdings eine unvermeidlich geographische Dimension. Und das macht die Türkei (wie auch potentiell die Russische Föderation) zu "Grenzfällen" im buchstäblichen Sinn. Russland erspart der EU bis auf weiteres, über den europäischen Charakter der Russischen Föderation entscheiden zu müssen. Die von Wladimir Putin forcierte Eurasische Union macht deutlich, dass Russland sich als Konkurrent zur EU sieht -und nicht als mögliches Mitglied. Die Türkei hingegen hat 2003 Verhandlungen über einen EU-Beitritt aufgenommen. Sie hat also die Perspektive, Teil der EU zu werden - auch wenn die Politik der türkischen Regierung die Verwirklichung eines Beitritts auf lange, sehr lange Zeit unmöglich macht. Eine realistische Beitrittsperspektive haben die Staaten des westlichen Balkan. Doch jenseits von Russland und jenseits der Türkei liegt die Zukunft der EU eindeutig nicht.

Keine Renationalisierung

Die Parlamentarisierung der Bestellung des Kommissionspräsidenten zeigt, dass die von der britischen Regierung und anderen Interessen angestrebte Renationalisierung der EU zunächst nicht stattfinden wird. Der Widerstand gegen Juncker demonstriert aber auch, dass der Weg in Richtung Bundesstaat noch viele Schritte erfordert: Niemand kann sagen, ob die europäische Integration tatsächlich ihren Abschluss in Form eines Bundesstaates finden wird. Der Prozess freilich geht weiter - das ist die für die Eurooptimisten gute Botschaft der letzten Entwicklungen. Und dass er in kleinen, immer wieder unterbrochenen Schritten erfolgt, ist nur für die ein Problem, die nicht in historischen Zusammenhängen zu denken verstehen: Das Europa des Jahres 2014 ist ein friedliches Europa, wie es im Europa vor 1945 nicht vorstellbar gewesen wäre; und es ist ein demokratisches Europa, wie es aus dem Blickwinkel der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts undenkbar war. Der mit dem Namen Jean Monnet verbundene Prozess der Integration bedeutet nicht die Umsetzung eines perfekten Konzeptes der "Vereinigten Staaten von Europa". Der Integrationsprozess hat Europa auf eine Schiene gestellt. Auf dieser bewegt es sich allmählich weiter -nicht auf die Fata Morgana eines perfekten Europa zu; sondern mit dem Eigeninteresse, Nachteile nationalstaatlicher Gegensätzlichkeiten abzubauen. Europas Zukunft ist durch Dynamik gekennzeichnet -nicht durch ein fertiges Rezept.

Der Autor ist Professor für Polit. Sciences der Central European University Budapest

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!