Wieviel kulturelle Identität, wieviel Religion verträgt die demokratische Gesellschaft - und wieviel braucht sie? Wird die Demokratie zunehmend, durch mangelnde Bürgerbeteiligung, ausgehöhlt - und liegt das daran, dass immer mehr essentielle Entscheidungen in demokratisch nicht legitimierten Gremien fallen? Der US-Historiker Dominic Sachsenmaier spannt den globalen Rahmen zu diesen Fragen auf, der Grazer Politologe Wolfgang Mantl fragt nach Recht und Moral, der britisch-deutsche Soziologe Ralf Dahrendorf spricht über die Chancen der Bürgergesellschaft. RM Über das Erstarken antiglobaler Kräfte und den Wunsch nach Schutz und Identität.

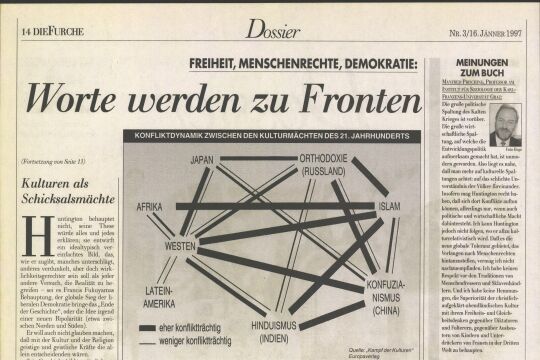

Als die Berliner Mauer gefallen und der Eiserne Vorhang aufgegangen war, kam es zu einer unerwarteten Neuentwicklung: Ausgerechnet in dem Jahrzehnt, in dem nur noch regionale Konflikte schwelten, die Aktienmärkte boomten und man von einem Weltdorf zu sprechen begann, gewannen kulturelle Identitäten wieder an Kraft. Heute glaubt nahezu niemand mehr an eine Angleichung der Welt unter dem Druck der Globalisierung. Zwar mag es stimmen, dass die Welt immer moderner wird. Aber in vielerlei Hinsicht wird sie auch immer weniger westlich.

Sinnentleerte Moderne

Es gibt viele Beispiele für das neue Gewicht kultureller Identitäten, von denen das Wachstum der Religionen das wichtigste ist. In der Tat trumpfen gegenwärtig lange totgesagte Glaubensformen wieder auf, und zwar nicht nur im Nahen Osten, sondern in allen Weltregionen mit Ausnahme Westeuropas. In China füllen sich wieder die zu Zeiten der Kulturrevolution aufgelösten Klöster, und die okkulte, regierungskritische Falungong-Bewegung hat innerhalb weniger Jahre einen spektakulären Zulauf erhalten. In Indien hat das so genannte "Hindu-Revival" bedeutende Konsequenzen für die politischen Machtverhältnisse. Und in großen Teilen Afrikas formieren sich radikal christliche oder islamische Gruppen zu politisch bedeutsamen Kräften.

Bei vielen dieser Fälle handelt es sich nicht nur um eine bloße Wiederkehr von Religionen, sondern teilweise auch um neue Formen sozialer Auseinandersetzungen. Es gehört zu den Grundpfeilern des westlichen Staates, Religionen als Privatangelegenheiten zu behandeln und sie aus allen politischen Prozessen herauszuhalten. Heute versuchen Glaubensgemeinschaften in einer zunehmenden Zahl von Ländern, die Gesetzgebung, das Erziehungswesen und andere Pfeiler des Staates nachhaltig zu beeinflussen. Die Annäherung der orthodoxen Kirche an den Staat ist ebenso Teil dieser Entwicklung wie die organisierte politische Einflussnahme konservativer Christen auf Politik und Rechtsprechung in den USA. Im Falle des islamischen Fundamentalismus richtet sich die Agitation der Religionen nicht nur auf Macht innerhalb des Staates, sondern häufig auch gegen die Institution des Staates schlechthin. So betrachten bestimmte islamische Gruppierungen den Nationalstaat als westliche Zerstörung einheimischer Traditionen, als Vergiftung der eigenen Tradition durch eine vermeintlich sinnentleerte westliche Moderne.

Freilich bedeutet der Fundamentalismus keinesfalls eine Rückkehr zur Tradition, sondern stellt eine moderne Erscheinung dar. Nicht nur gebrauchen religiöse Fanatiker aller Richtungen heute modernste Kommunikationssysteme, um ihre globalen Netzwerke zu koordinieren. Überhaupt ist das Wachstum von straff organisierten und intoleranten Glaubensformen weniger aus der Vergangenheit als vielmehr aus der Gegenwart heraus zu verstehen.

Argwohn gegen den Westen

Selbstredend operieren fundamentalistische Organisationen im Irak und anderswo nicht nur durch Überzeugung, sondern auch durch gezielte Einschüchterung der Bevölkerung. Zusammen ist aber ihr Erfolg Ausdruck eines globalen Stimmungswandels, der sich aus den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts nährt. Ebenso wie die Triebkräfte der Globalisierung wird auch der Westen, insbesondere die USA, heute mit wachsendem Argwohn betrachtet. Dies gilt auch für Länder, deren Bevölkerungsmehrheit bis vor kurzem die Kultur der Vereinigten Staaten respektierte. Man sollte nicht vergessen, dass die USA unter anderem in der arabischen Welt bis lange nach dem Zweiten Weltkrieg gemeinhin als Alternative zum Joch der europäischen Kolonialmächte geachtet wurden.

Warum aber sind derartige Ängste mit einer Renaissance kultureller Identitäten verbunden, und warum erleben wir zurzeit nicht eine Wiederauferstehung des Marxismus oder ähnlicher revolutionärer Ideologien? Im 20. Jahrhundert scheiterten große Hoffnungen, die der Westen geweckt hatte - auf Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, auf Wohlstand, Würde und Entwicklung. Diese Versprechen hatten der Marxismus und der liberale Kapitalismus als Kinder der Aufklärung gemein, und für eine lange Zeit glaubte die Mehrheit anderer Kulturkreise an diese Heilslehren des Fortschritts.

Erfüllt haben sich diese Hoffnungen nicht. Der real existierende Sozialismus erstarrte in unbeweglichen und korrupten Regimen, die nur durch Abschottung und Unterdrückung beinahe bis zum Ende des Jahrhunderts bestehen konnten. Doch in einem globalen Kontext konnte auch die liberale Marktwirtschaft ihre Versprechungen nicht halten. Für einen großen Teil der Menschheit hat wirtschaftlicher Fortschritt keinesfalls zu Wohlstand und Sicherheit geführt.

Doch warum gewinnen antiglobale Identitäten denn überhaupt an Kraft? Wie die Geschichte zeigt, pocht Elend nicht zu allen Zeiten auf Erlösung. Selbstredend trägt die größere Nähe zu Bildern des Reichtums im Westen, wie sie tagtäglich über die Fernsehschirme flimmern, zu den wachsenden Ressentiments und Gefühlen der Erniedrigung bei. Doch liegen die tieferen Gründe für die neuartigen kulturellen Identitäten in einem doppelten Erbe des Zeitalters der Ideologien. Zum einen bieten die Ideologien des Kommunismus und des Antikolonialismus keine hinreichende Zuflucht mehr und haben die Kraft ihrer Versprechungen weitgehend verloren. Zum anderen sind aufgrund ihres historischen Erbes heute die Massen in der so genannten Dritten Welt zu einem ungleich höheren Grad politisiert als in der Vergangenheit.

Erbe des Kolonialismus

Als Erbe der Befreiung aus den Klammern des Kolonialismus ist der Wille nach internationaler Anerkennung ein tragendes Element der gegenwärtigen kulturellen Identitäten geworden. Da für viele Gesellschaften kulturelle Gleichberechtigung ein zentraler Wert geworden ist, wird die Aussicht auf völlige Verwestlichung zunehmend als bedrohlich und erniedrigend empfunden. Menschen im Westen vergessen sehr gerne, dass Modernisierung und Internationalisierung während der vergangenen beiden Jahrhunderte mit Unterdrückung und Fremdherrschaft verbunden waren.

Die zunehmende Angst vor der Globalisierung weckt den Wunsch nach Schutz, und Schutzbedürfnis ruft nach Abgrenzung. Es ist sicherlich verständlich, dass viele Menschen aufgrund der Erfahrung des Kolonialismus jeglichen Internationalismus als Bedrohung empfinden. Dennoch besteht eine große Gefahr in den hieraus entstehenden Fliehkräften, welche von dem Ideal einer Weltgemeinschaft wegstreben und sich in Opposition zum Westen definieren. Eine weitere Polarisierung der Welt könnte dem globalen Gefüge die letzten Reste an Stabilität rauben und sich in großen Konflikten entladen. Es wird einer gemeinsamen Anstrengung aller wichtigen Akteure bedürfen, um dem Anwachsen von Angst, Aggression und internationalem Misstrauen Einhalt zu gebieten. Wege müssen gefunden werden, das Bedürfnis nach internationaler Würde mit der Idee einer globalen Gemeinschaft zu verbinden.

Auch in Washingtoner Führungskreisen hört man heute andere Antworten auf die Frage, an welchen Maßstäben sich die Supermacht auf der internationalen Bühne orientieren solle. Hauptsächlich in den Rängen der Republikaner, doch auch auf Seiten der Demokraten glaubt man zunehmend an die Wirkkraft unilateralistischer Losungen. Aus den Blocksystemen des Kalten Krieges gelöst, pocht man auf das Recht Amerikas auf Selbstverteidigung im Alleingang. Hiermit wird die Welt als Gemeinschaft entwertet und zur Arena erklärt.

Eine Supermacht, die den Isolationismus im Herzen trägt und sich nur noch als Exporteur von Kultur verstehen kann, wird zunehmenden Widerstand in der Welt hervorrufen. Andere Kulturkreise möchten schlichtweg nicht mehr als rückständig und damit als eine Vorstufe des Westens behandelt werden. Die USA müssen daher ebenso wie alle anderen Gesellschaften lernen, mit einer vielfältigen Welt umzugehen und zwischen verschiedenen Traditionen und Ansätzen zu vermitteln.

Grund genug, um sich nach einigen Leitbildern für eine zukünftige Weltordnung umzusehen. Hier lohnt es sich, die Grundlinien des europäischen Modells näher zu betrachten. Sicherlich hat Europa eine schwere historische Last: Hier entstanden die Kolonialreiche, die zu Blütezeiten des Imperialismus 85 Prozent der Erdoberfläche bedeckten. Hier entstand das Bewusstsein, dass allein Europa Freiheit und Entwicklung kenne, während der Rest der Welt in einem Zyklus von Despotismus und Armut gefangen sei. Und hier entstand der Glaube, eine überlegene Kultur entwickelt zu haben, eine Kultur, die so überlegen sei, dass sie sogar die Pflicht habe, andere Völker zu beherrschen und diese damit von sich selbst zu befreien.

Europas Selbstzweifel

Doch nachdem Europa zwischen 1914 und 1945 zwei Mal in Schutt und Asche versunken ist, hat sich dieses Vertrauen in die eigene Kultur bedeutend relativiert. Europa glaubt nicht mehr daran, dass seine Gegenwart die Zukunft der Welt bestimmen müsse. Gleichzeitig hat Europa in den vergangenen Jahrzehnten einen Prozess der friedvollen Einigung vollbracht, der in seiner eigenen Geschichte einzigartig ist. Verständigung, Abwarten, Verhandeln und Nachgeben sind mittlerweile zu Traditionen europäischer Politik geworden - einer Politik, die sich einstmals mit ganz anderen Attributen brüstete. Denn Europa stand einmal für eine Zivilisation des Eroberns, der Expansion und des Aufbruchs, die dynamischer als alle anderen Kulturen sein sollte und daher nur zu lehren, aber nichts zu lernen hatte. Das wirklich alte Europa glaubte nicht, anderen Kulturen zuhören zu müssen.

Selbstredend sollten wir in keiner Weise das neue Europa glorifizieren. Denn erstens gibt es bedeutende Probleme mit der europäischen Einigung, und wir wissen nicht, ob die Europäische Union in Zukunft in einen amorphen Staatenbund zerfließen oder in einem wuchernden Regelwerk erstarren wird. Und zweitens musste sich das Europa der Nachkriegszeit im Gegensatz zu den USA noch nicht als globale politische Macht und Quelle eines globalen Ethos beweisen, so dass seine Werte der Toleranz und Selbstrelativierung noch nicht wirklich getestet worden sind. Dennoch können wir der europäischen Erfahrung der letzten Jahrzehnte eine europäische Idee entnehmen, eine Idee, die deswegen so überzeugend ist, weil sie nicht allein in Gedanken entwickelt wurde, sondern an einem realen Beispiel gewachsen ist.

Nach den katastrophalen Erfahrungen bis zur Jahrhundertmitte haben sich die politischen Kulturen in Europa langsam gewandelt. Bis auf absehbare Zeit werden internationale Kraftproben und Alleingänge nur auf wenig Rückhalt in europäischen Gesellschaften stoßen. Vielmehr denkt sich die Mehrheit europäischer Gesellschaften immer stärker als Teil einer Weltgemeinschaft und nicht mehr als deren Zentrum. Ganz im Gegensatz zu den USA, wo die politische Mehrheit ungeduldig auf schnelle, klare Maßnahmen drängt, finden in den meisten europäischen Gesellschaften diplomatische Ansätze die breiteste Unterstützung. Diese bitter gelernte internationale Bescheidenheit passt als Vision besser in eine Welt, in der verschiedene Kulturen auf ihrer Eigenständigkeit bestehen.

Freilich wäre es äußerst unglücklich, wenn Europa nun noch einmal als Lehrmeisterin der Welt auftreten würde - diesmal nicht im Kolonialherrenrock, sondern im Büßergewand. Die Erinnerung an europäische Selbstherrlichkeit ist in weiten Teilen der Welt noch sehr frisch. Dennoch sollte man die europäischen Erfahrungen und Ideale stärker in einem globalen Bezugsrahmen diskutieren als dies heute geschieht. Kopfschüttelnde Tunnelblicke auf die USA alleine schaffen noch keine alternativen Konzeptionen für die Welt.

Der Autor lehrt Globalgeschichte an der University of California (Santa Barbara). Forschungen im Bereich anti-westlicher Bewegungen und Theorien der Globalisierung; Initiator des Projekts "Multiple Modernities", das von der Boston Consulting Group getragen wird.