Manches braucht Zeit. Mitunter acht Jahre. So lange ist es her, dass die Wiener Staatsoper zu ihrer letzten Uraufführung lud: "Medea" von Aribert Reimann. Ein Wurf, als Komposition wie von der Aufführung her, mit Marlis Petersen als überragender Protagonistin. Am Wochenende war es wieder so weit, in der neunten und vorletzten Spielzeit der Direktion Dominique Meyer, die damit ihre erste Uraufführung offerierte. Die nächste ist für kommendes Jahr geplant, "Orlando" von Olga Neuwirth. Was hier zu erwarten ist, wird die Zukunft zeigen. Bei "Die Weiden" weiß man es seit dem Wochenende.

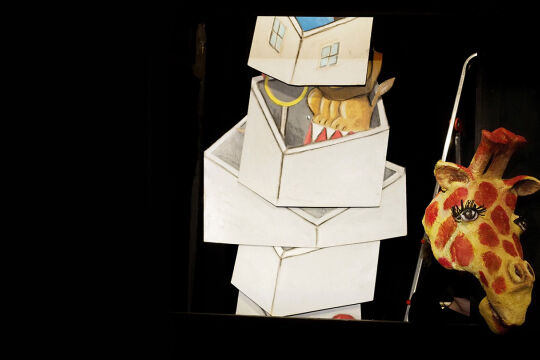

Eine neue Oper oder doch ein Theater mit Musik, bei der diese nur bedingt die Hauptrolle spielt -denn dem Sprechgesang ist, wie übrigens auch schon in den beiden früheren Staud-Opern "Berenice" und "Die Antilope" viel Platz eingeräumt. Schon hier führte der aus Dresden stammende Büchner-Preisträger Durs Grünbein Textregie. Als Staud, nicht zuletzt über Betreiben des damaligen Generalmusikdirektors Franz Welser-Möst, diesen Auftrag bekam, war er unschlüssig darüber, was es werden sollte. Sicher war nur, dass er auch diesmal mit Grünbein zusammenarbeiten wollte. So machte man sich auf die Suche nach einem brauchbaren Sujet, wurde dabei in, wenn man so will, "dunkler Literatur" fündig. Bei Algernon Blackwoods "Die Weiden" - daher auch der Titel dieser Novität -ebenso wie bei Joseph Conrads "Das Herz der Finsternis", H. P. Lovecrafts "Schatten über Innsmouth" und T. S. Eliots "Das wüste Land". Dazu kam, was man die Zeitumstände nennt: der aufkeimende, damit die Schrecken der Nazi-Zeit in Erinnerung rufende Rechtspopulismus, das Ausgrenzen von Ausländern, die Jagd gegen alles Fremde. Eine Vergangenheit, die wieder lebendig wird trotz all der Schrecken, die man damit verbindet. Diese Angst sichtbar zu machen, ein Plädoyer, den Anfängen solcher Entwicklungen zu wehren, das schwebte beiden, Staud wie Grünbein, mit diesem abendfüllenden Opus vor -bei der Uraufführung am Wochenende dauerte es, eine Pause miteingeschlossen, wenig spannende drei Stunden. Und das Resultat? Um all diese Assoziationsketten sicht-wie hörbar zu machen, auch, dass Menschen zu alle anderen ausgrenzenden Karpfen werden könnten, weshalb die Protagonisten zeitweilig mit solchen Köpfen die Bühne bevölkern, hätte es viel mehr Zeit bedurft, aber auch eines deutlicher die Themen ansprechenden Textes und vor allem einer anderen Form von Musiktheater als Staud es vorexerziert. Denn seine mit Live-Elektronik gespeiste Musik, die auf großes Orchester und Chor setzt, gegliedert in sechs Bilder, vier Passagen, Prolog, Vorspiel und Zwischenspiel, beeindruckt am meisten in den Zwischenspielen, zeigt ungleich weniger Aufmerksamkeit für die kaum mit ariosen Herausforderungen bedachten Stimmen. Die wirken in diesem Kontext oft verloren, entfalten sich mehr im Sprechen. Aber dazu bedarf es keiner Oper, da hätte man sich auch ein sehr ausführliches Melodram überlegen können. Ganz so sicher waren sich Staud und sein Textautor mit der Genrebezeichnung ohnedies nicht, sie kamen nicht zuletzt deshalb auf die Bezeichnung Oper, weil es die umfassendste ist, gewissermaßen alles miteinschließt.

Jedenfalls: Die Hausbesetzung, allen voran Ingo Metzmacher am Pult des engagierten Staatsopernensembles, löste die Herausforderung untadelig. Von den stimmig besetzten Protagonisten ragten die, wenngleich indisponiert angesagte, Lea von Rachel Frenkel und Udo Samels ganz der rechtspopulistischen Idee verfangener, selbstgefälliger Staatskünstler Krachmeyer hervor. Im durch zwei Drehscheiben die Bewegung des Flusses imaginierenden Bühnenbild von Jan Pappelbaum führte Andrea Moses, die dabei mehr Klischees als differenzierter Personencharakteristik frönte, begleitet von zahlreichen Videos Regie.

Die Weiden Wiener Staatsoper, 16., 20. Dez.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

%20OFS_Monika%20Rittershaus%20(16).jpg)