Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Die „erste" und die „letzte" Oper

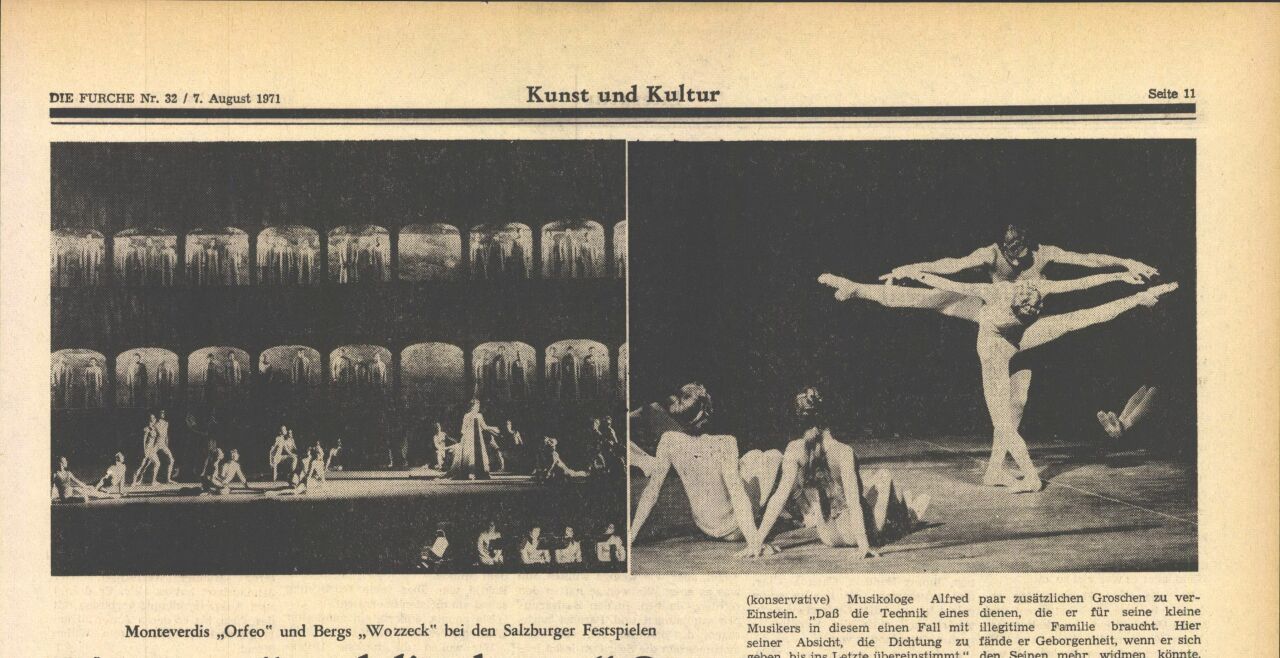

Nach dem Programm-Tief des Jubiläumsjahres 1970 zeigen die heurigen Salzburger Festspiele „leicht steigende Tendenz", sowohl im Konzertsaal wie auf der Opembühne. Monteverdis „Orfeo", in der Felsenreitschule als Tanzoratorium dargeboten, Itann zumindest als interessant qualifiziert werden, und Alban Bergs „Woxxeck" in einer ebenso neuartigen wie gelungenen Neuinszenierung im GrolSen Festspielhaus war ein richtiger Volltreffer. — Nun folgen noch „Mitridate Re di Pento" in der Felsenreitschule und Donizettis „Don Pasquale" Im Kleinen Festspielhaus. Was fehlt, ist die Ur- oder Erstaufführung eines zeitgenössischen Werkes. Doch darüber haben wir an dieser Stelle schon oft genug geschrieben…

Nach dem Programm-Tief des Jubiläumsjahres 1970 zeigen die heurigen Salzburger Festspiele „leicht steigende Tendenz", sowohl im Konzertsaal wie auf der Opembühne. Monteverdis „Orfeo", in der Felsenreitschule als Tanzoratorium dargeboten, Itann zumindest als interessant qualifiziert werden, und Alban Bergs „Woxxeck" in einer ebenso neuartigen wie gelungenen Neuinszenierung im GrolSen Festspielhaus war ein richtiger Volltreffer. — Nun folgen noch „Mitridate Re di Pento" in der Felsenreitschule und Donizettis „Don Pasquale" Im Kleinen Festspielhaus. Was fehlt, ist die Ur- oder Erstaufführung eines zeitgenössischen Werkes. Doch darüber haben wir an dieser Stelle schon oft genug geschrieben…

Von der Musik des „Orįeo", der 1607, als erste, heute noch lebendige Oper, in Mantua, bald darauf in Cre-piona, Turin und Salzburg gespielt wurde, und von döm es bald auch zwei Druekausgabeft gab; tvissto rir mehr als von den anderen szenischen Werken Monteverdis. Die Partitur ist weitgehend ausgeführt und weist, instrumental unterschieden, deutlidi zwei Sphären auf: die Hirtenwelt Thraziens und die Unterwelt, wo der wichtigste Teil der Handlung spielt. Trotzdem kommt die Instrumentierung Erich Kraadcs einer Neuschöpfung gleich. Sie ist wendiger farbig als Kraacks Bearbeitung der „Poppea" (zu der wir uns anläßlich ihrer Wiener Premiere bekannt haben, trotz wissenschaftlich-historisierender Einwände, die man machen könnte). Die Musik zu „Orfeo", für modernes Instrumentarium gesetzt, klingt um einige Grade robuster. Unerklärlicherweise läßt sich Kra’ack die von Monteverdi so konsequent und streng durchgeführte Differenzierung der beiden angedeuteten Sphären entgehen. Entsprechend ist auch die pastorale Rahmenhandlung auf ein Minimum reduziert.

Neu, wenn auch nicht ganz neu, war die Darbietung dieses Werkes von Monteverdi als eine Art getanz-tes Oratorium. Denn es gibt die Ballettopern „Ballo dell’ ingrate" und „II c’ornbälitlißiento di Tahcredi e Clbrirlda", und den „Orfeo" haben Erich Walter (Choreographie) und Heinrich Wendel (Gestaltung der Szene) bereits vor zehn Jahren zunächst in Wuppertal und dami in Düsseldorf an der Deutschen Oper am Rhein in dieser Form aufgeführt. Ihr Konzept haben sie für Salzburg adaptiert, und wir wollen dazu nicht nein sagen. In der dreistöckigen Fedsenreitschule sieht man also ein Ballett, wobei jedem der sieben Sänger ein Tänzer und dem Chor das Corps de Ballet entspricht. Die Sänger stehen, in einer Art ziviler Uniform, unterhalb der Bühne, im Orchester. Nur „La Musica" (Gabrtello Carturan) darf singen und agieren. Der singende Orpheus war Georgia Zancanaro, der tanzende, der eine respektable Leistung bot, Peter Breuer. (Euridice — Maria Maddalena, getanzt von Colleen Scott; die Nymphe und Proserpina: Carol Smith — Tilly Söffing; Charon und Pluton — Anton Diakow —

Peter Vondruska; Apollo — Paul Esswood und iWatti Tikkanen).

Die Tanzsolisten waren gut geführt und erwiesen sich als respektable Solisten. Das Corps freilich war oft mit gymnastischen Übungen und mit Bodenturnen beschäftigt, so daß zuweilen der Eindruck des Pi-ovin-ziellen entstand. Daran waren die einfachen Kostüme Skalickis nicht schuld. Unter der Leitung von Bernhard Com spielten die Wiener Philharmoniker die neue Partitur klangschön und mit leidlicher Sicherheit. — Auf jeden Fall: Langweilig war diese Darbietung nicht, und jenen, die den originalen „Orfeo" reklamieren, müßte man diesen vielleicht einmal ungekürzt imd,in seiner ganzen epischen Statik vorführen

Alban Berg hat seine Oper „Wozzeck" in den Jahren 1917 bis 1921 komponiert; die Partitur ist also genau 50 Jahre alt. Die Uraufführung unter Erich Kleiber fand 1925 in Berlin statt. Danach folgten Prag und Leningrad (das waren noch Zeiten!). Bis zu seinem Verbot im Jahr 1936 wurde „Wozzeck" in mehrere Sprachen übersetzt, in 29 Städten insgesamt 166mal gespielt.

Noch eines anderen Jubiläums ist zu gedenken: 1931, also vor genau 40 Jahren, hat Dr. Karl Böhm zum ersten Male diese damals ungewöhnlich schwierige Partitur dirigiert. Und er ist diesem Werk sein Leben lang treu geblieben: Mit der Salz-burger Neuinszenierung vor 20 Jahren begann so recht eigentlich die Renaissance, der Triumphzug der Oper AlbMi Bergs.

„Was macht dies Werk so einmalig, so überzeugend?" fragte der

(konservative) Musikologe Alfred Einstein. „Daß die Technik eines Musikers in diesem einen Fall mit seiner Absicht, die Dichtung zu geben, bis ins Letzte übereinstimmt." Man kennt aus zahlreichen Analysen imd Studien die Formen, deren sich der Komponist dieser einzigen „atonalen" (keineswegs zwölftöni-gen!) Oper bedient. Aber er wollte nicht, daß der Hörer auf sie achtet. Adorno hat darauf hingewiesen — und jeder aufmerksame Hörer wird ihm recht geben — daß Berg, so sehr er der selbstgewählten musikalischen Form gehorcht, gleichzeitig doch jede dramatische oder seelische Regung bis zur Selbstvergessenheit nachzeichnet.

Bei solchen Qualitäten ist die Frage müßig, ob „Wozzeck" die „letzte" Oper im althergebrachten Sinn oder das erste Exemplum für die neue Gattung „Musiktheater" ist. Auf diese Frage finden wir im Fest-spielalmanach zwei kontradiktorische Antworten. Seilner, der den Salzburger " „Wozzeck" im Großen Haxis inszeniert hat, meint: „Nichts ist an ihm, was mit dem, was wir unter Oper verstehen und Ueben, vergleichbar wäre, nichts, was sich dem Repertoire einordnen ließe." Aber „Wozzeck" steht im Repertoire einiger großer Opernhäuser, und es gibt Sänger, die die Titelpartie oder die Marie zu spielen wünschen … In einem jedenfalls hat Sellner recht: Trotz der geschlossenen Formen und der systematischen Gliederung in drei Akte zu je fünf Szenen bleibt ein gewisser Bilderbogencharakter des Werkes erhalten, etwas von Reportage und Kolportage, bei Austauschbarkeit einzelner Szenen. Sellner sieht und zeigt Wozzeck als kaum aktiv. Sein Leben bestimmt die Umwelt (Ich glaube, von Sartre stammt das Wort: „Die Hölle, das sind die anderen"). Wozzeck ist das Opfer bestimmter menschlicher und gesellschaftlicher Konstellationen. Er muß dem Hauptmann und dem Doktor dienen, ihnen seine Zeit opfern, um jene paar zusätzlichen Groschen zu verdienen, die er für seine kleine illegitime Familie braucht. Hier fände er Geborgenheit, wenn er sich den Seinen mehr widmen könnte. So entgleitet ihm Marie und wird das Opfer des Tambourmajors. — Blinde Fenster, stumme, häßliche Mauern, von denen der hervorragende Bühnenbildner Jürgen Rose insgesamt 15 Varianten anbietet, sie symbolisieren Einsamkeit, Kälte, Beziehungslosigkeit. Hier gibt es nur Triebe, keine Gefühle, und es ist niemand da, mit dem sich der arme Soldat Wozzeck aussprechen könnte…

Soweit SeUners Konzept. J. Rose hat ihm, die Breitwandbühne virtuos nutzend und, wenn nötig, zum beziehungslosen Innenraum kontrastierend, einen trostlos-beklemmenden Rahmen geliefert. Das Milieu, wie es sich auch in den Kostümen spiegelt, ist das der Industriegesellschaft. Nicht minder eindrucksvoll die Szenen „freies Feld" und der Waldweg am Teich mit dem blutrot aufgehenden Mond. Karl Böhm am Pult der Wiener Philharmoniker musiziert sehr auf Schönklang, läßt es aber auch an starken Akzenten und Steigerungen nicht fehlen, vor allem nicht an Intensität des Ausdrucks.

Eine Überraschung bot Geraint Evans in der Titelrolle: deutlich artikulierend, treffsicher und mit ungewöhnlicher Einfühlung einen melancholisch-neurotischen Wozzeck gestaltend. Faszinierend Anja Silja als Marie — eine Vorstadt-Lulu, souverän in Spiel und Gesang; treffend charakterisierend: Loren Driscoll als Andreas, Helmut Melchert — Hauptmann, Hans Kraemmer — Doktor; der Tambourmajor Fritz Uhls war mehr Pfau als Löwe oder Mannskerl. Das Publikum, bis zur Pause zurückhaltend, applaudierte am Ende der Vorstellung wie nach „Othello". Der exemplarischen Aufführung wohnte auch die Witwe Bergs bei.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!