Computermodelle erlauben Prognosen, von der Klimaforschung bis zur Politikwissenschaft. Unfehlbar sind Berechnungen nicht. Aber pädagogisch dafür umso wertvoller.

"Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen“, soll der Physiker Niels Bohr gesagt haben. Eine bittere Wahrheit für all jene, denen die Ungewissheiten der Zukunft gar nicht behagen. Von der antiken Seherin Pythia über den mittelalterlichen Nostradamus bis zu den geschäftstüchtigen Astro-Gauklern der Gegenwart gab es in der Geschichte stets Bedarf an weitsichtigen Gestalten, die eben ein bisschen mehr wissen als der Durchschnittsmensch.

Als aufgeklärter Zeitgenosse runzelt man vielleicht die Stirn über derlei Aberglauben. Doch seit einigen Jahrzehnten wagt auch die moderne Wissenschaft den Blick in die Zukunft. Möglich macht das die Liaison aus mathematischer Modellierung und Rechenkraft des Computers.

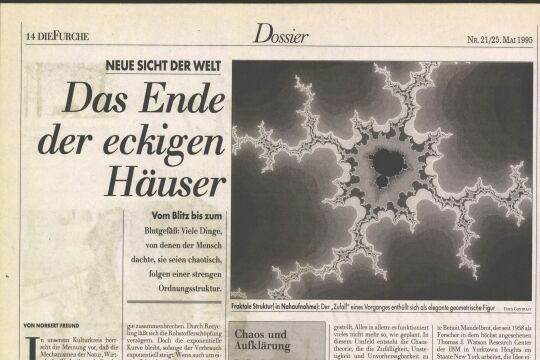

Am augenfälligsten ist dieses Vorgehen wohl in der Klimaforschung. Aussagen darüber, wie hoch der Meeresspiegel zum Ende des Jahrhunderts stehen wird, sind nicht das Resultat von Schätzungen oder Intuition, sondern von nüchterner Berechnung. Damit soll nicht gesagt werden, dass es nicht ganz anders kommen kann. Denn natürlich fließen in das Modell unzählige Annahmen ein, über die man trefflich streiten kann. Doch die Methode an sich ist unverdächtig. Tagtägliche Überprüfung der Modelle am realen Geschehen optimiert sie laufend. Beispielsweise durch Einbeziehung der Wechselwirkungen von Ozeanen und Atmosphäre. Vergangene Woche publizierten kanadische Wissenschafter Untersuchungen, die weiter in die Zukunft blicken als die üblichen 80 bis 90 Jahre. Demnach werden die Auswirkungen des Klimawandels selbst bei sofortigem Stopp der CO2-Emissionen mindestens bis zum Jahr 3000 spürbar sein.

Vom Naturgesetz zur Gleichung

Die mathematische Zukunftsschau basiert auf der nicht unplausiblen Annahme, dass die Welt unveränderlichen Naturgesetzen gehorcht, die durch Gleichungen repräsentiert werden können. Packt man diese gemeinsam mit den interessierenden Variablen in ein Modell, dann lässt sich im Rechner simulieren, was passieren wird. Ein denkbar simples Prinzip, wiewohl in der Durchführung hoch kompliziert.

Auf diese Weise wurde vergangenes Jahr der Weg des Ölteppichs im Golf von Mexiko prognostiziert. Ebenso jener der Staubwolke des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull.

Der französische Mathematiker Pierre-Simon Laplace trieb den Grundgedanken der Computersimulation bereits Anfang des 19. Jahrhunderts auf die Spitze. Ein Wesen, das den Ort jedes Teilchens im Universum kennt, so meinte er, müsse in der Lage sein, den Verlauf der Geschichte auf alle Ewigkeit hinaus im Vorhinein bestimmen zu können. Inzwischen weiß man, dass das praktisch unmöglich ist. Zum einen bräuchte die Berechnung weit in der Zukunft liegender Ereignisse so lange, dass das Ereignis bis dahin bereits eingetreten wäre. Zum anderen haben bereits winzige Abweichungen eines Zahlenwertes unabsehbare Folgen. Man müsste deshalb jedes Elementarteilchen mit unendlicher Genauigkeit erfassen können. Das kann und wird nicht gelingen.

Menschliches Verhalten ist berechenbar

Für die richtigen Lottozahlen am nächsten Sonntag gibt es also keine Formel. Statistische Vorhersagen für in sich abgeschlossene Systeme funktionieren dafür umso besser. So wies ein chinesisch-amerikanisches Forscherteam nach, dass es theoretisch möglich ist, mit 93-prozentiger Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, wohin eine Person als Nächstes gehen wird. Grundlage dieses Resultates sind die gespeicherten Bewegungsprofile von 50.000 Personen anhand ihrer Mobiltelefone über einen Zeitraum von drei Monaten.

Die dabei entdeckten Muster zeigten, dass Menschen die meiste Zeit der gleichen Routine folgen. Ganz selten tun sie etwas Untypisches. Besonders schmählich ist die Tatsache, dass ihr Bewegungsschema dem einiger Tiere auf Futtersuche entspricht.

Einer der Studienautoren ist Albert-László Barabási, Physikprofessor an der Northeastern University in Boston. In seinem aktuellen Buch vertritt er die These, dass menschliches Verhalten grundsätzlich vorhersehbar ist. Kennt man die Muster, denen es folgt, lassen sich im Prinzip auch Algorithmen und Gleichungssysteme zur Modellierung finden. Von hier ist es nur mehr ein kurzer gedanklicher Schritt zur Auswertung der zahlreichen Spuren, die viele Menschen im Internet hinterlassen. Wenig überraschend geschieht das bereits. Forschungen zeigten in den letzten Jahren immer wieder, dass die Verbreitung von neuen Kommunikationstechnologien, aber auch die Popularität von Musik zu einem Gutteil davon abhängt, ob gut vernetzte Personen diese in Facebook oder Twitter propagieren.

Derartige Ansätze mag man als Zwischenstationen auf dem Weg zum gläsernen Bürger verdammen. Man kann sich aber auch still darüber freuen, dass den Sozialwissenschaften endlich ein Mittel zur Verfügung steht, ihre qualitative Forschung auf ein quantitatives Fundament zu stellen.

Bedingungen bestimmen das Ergebnis

Die Stärke mathematischer Methoden liegt in ihrer Universalität. Wo immer es Regelmäßigkeiten gibt, können diese in einen Formalismus gegossen werden. Planetenbahnen um ihr Zentralgestirn bilden dafür ebenso wenig eine Ausnahme wie das Crashverhalten von Autokarosserien. Sogar für die Wahrscheinlichkeit, mit der eine Liebesbeziehung in die Brüche geht, wurden schon Modelle entwickelt. Der Politikwissenschaftler Alan Abramowitz hat ein Verfahren entwickelt, mit der sich der künftige US-Präsident prognostizieren lässt. Die Treffsicherheit seines Modells soll zwischen 80 und 90 Prozent liegen. Allerdings nur, wenn man es frühestens ein halbes Jahr vor der Wahl anwendet. Es basiert auf drei simplen Faktoren: der Beliebtheit des amtierenden Präsidenten, dem Wirtschaftswachstum und der Zeitspanne, welche die aktuelle Regierungspartei ohne Unterbrechung den Präsidenten stellt.

Der pädagogische Wert mathematischer Zukunftsmodellierung wird deutlich, wenn man sie der klassischen Prophezeiung gegenüber stellt. Die Prophezeiung sagt voraus, was geschehen wird, Punktum. Abweichungen davon sind per definitionem nicht möglich. So gesehen bricht der Ödipus-Mythos die Lanze für ein deterministisches Weltbild, in dem menschliches Eingreifen hoffnungslose Illusion ist.

Mathematische Modelle hingegen explizieren Wenn-dann-Beziehungen. Mit dem Eintreffen der prognostizierten Folgen des Klimawandels ist ernsthaft zu rechnen, wenn der CO2-Ausstoß (und zahlreiche andere Einflussgrößen) sich so verhält wie angenommen. Ob er das tut, ist eine völlig andere Frage. Das Nichteintreffen der auf mathematischem Weg gewonnenen Prognosen ist deshalb kein zwingender Beweis für ihre Falschheit (obwohl es natürlich auch schlampige Modelle gibt). Im Falle des Klimawandels ist es sogar höchst wünschenswert.

Wissenschaftstheoretisch sind die formalen Prognosemodelle zumindest gewöhnungsbedürftig. Sie operieren nämlich mit universell gültigen Gesetzmäßigkeiten, verstehen sich aber gleichzeitig als kompatibel mit der Möglichkeit, die Zukunft zu beeinflussen. Die Annahme einer prinzipiell offenen Zukunft nutzen zwar auch Astrologie und anderer Hokuspokus als Instrument der Selbstlegitimation. Ernsthafte Verwechslungsgefahr mit der Wissenschaft dürfte dennoch nicht bestehen.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!