Nicht an der Zukunft des Menschen verzweifeln

Einem naturwissenschaftlich einigermaßen Vorgebildeten ist es heute jedenfalls nicht mehr ohne weiteres erlaubt, die Evolution allgemein und die der menschlichen Spezies im besonderen so einfach als beendet und abgeschlossen zu betrachten. Zwar merken wir alle in unserem kurzen Erdendasein nichts von diesem umfassenden, immer noch fortwährenden Prozeß. Das liegt aber nur an unserm für biologische Zeiträume viel zu kurzen A tem, an unserm mangelnden erdgeschichtlichen Überblick und an unserer Unfähigkeit, sehr langsame Veränderungen wahrzunehmen.

Einem naturwissenschaftlich einigermaßen Vorgebildeten ist es heute jedenfalls nicht mehr ohne weiteres erlaubt, die Evolution allgemein und die der menschlichen Spezies im besonderen so einfach als beendet und abgeschlossen zu betrachten. Zwar merken wir alle in unserem kurzen Erdendasein nichts von diesem umfassenden, immer noch fortwährenden Prozeß. Das liegt aber nur an unserm für biologische Zeiträume viel zu kurzen A tem, an unserm mangelnden erdgeschichtlichen Überblick und an unserer Unfähigkeit, sehr langsame Veränderungen wahrzunehmen.

Schon den Stundenzeiger der Uhr.sehen wir nicht mehr wandern, unsere Kinder sehen wir nicht wachsen. Um wieviel weniger könnten wir also Vorgänge wahrnehmen, die Jahrzehntausende brauchen, um augenfällig zu werden!

Unsere naturgegebene Umwelt mit ihren Bergen, Tälern, Flüssen, Pflanzen und Tieren erscheint uns in unserm kurzen Leben als nahezu unveränderlich. Olymp und Ida-Gebirge ragten schon zu Homers Zeiten wie heute in den Himmel; eine Eiche, eine Zeder, ein Hirsch oder ein Wildschwein sahen damals nicht anders aus als jetzt.

Die Natur wirkt auf den Betrachter ungemein konservativ, besonders im Gegensatz zu dem atemberaubenden Tempo der technischen Entwicklung. Aber die dręitąusęnd Jahre seit Homer, die uns so lang scheinen, sind, biologisch gesehen, eben doch nicht mehr als ein Tag.

Wenn wir statt dessen jedoch 50.000 Jahre in die Vergangenheit zurückgingen, sähe die Natur schon anders aus. Fast nichts mehr von der hiesigen Umgebung gliche noch unserer vertrauten heutigen Landschaft.

Die Donau entspränge am gletscher

bedeckten Feldberg, durch die baumarme Tundra der Oberrhein-Ebene streiften das Wollnashorn, der Moschusochse und das Mammut.

Spärlich und weit überdas Land verteilt bis in den Vorderen Orient fänden sich kleine Horden des Homo sapiens praesapiens, des sogenannten Neandertalers, knickebeinig, plattnasig, mit groben Überaugenwülsten und vermutlich noch stark behaart - aber eindeutig schon ein Mensch, sogar ein fortgeschrittener Mensch mit großem Hirnvolumen, mit bereits entwickelter Werkzeug-Kultur und längst vertraut mit dem Gebrauch des Feuers. Und noch keine Spur vom heute lebenden Menschen, vom Homo sapiens sapiens.

Ebenso aber, wie der Mensch von heute einen andern Typus darstellt als jener vor 50.000 Jahren, ebenso wird nach weiteren 50.000 Jahren der dann lebende Mensch nicht mehr dem heutigen gleichen.

Gewisse Faktoren, wie Domestikation und Neotenie (wir werden die Begriffe weiter unten erläutern), werden vermutlich dafür sorgen, daß das sogar früher der Fall sein wird, sagen wir „schon“ in 5000 oder in 10.000 Jahren.

Für unsere Eintagsfliegen-Ungeduld wäre das immer noch sehr lange; dennoch sind solche Überlegungen auch für unsere schnellebige Gegenwart nicht ohne Bedeutung. Ein bekannter deutscher Paläontologe (Gerhard He- berer) hat es so gesagt: „Es besteht kein Anlaß … anzunehmen“, daß die „Evolution mit dem Typus Homo sapiens sapiens ein Ende erreicht hat…“

Eine der damit verbundenen Dcnk- schwierigkeiten will ich wenigstensan-’ deuten: das ist der Umstand, daß der heute lebende (rezente) Mensch in vielen seiner körperlichen Merkmale (zum Beispiel Gebißformel, Hand- und Fußbildung) seltsamerweise nicht höher, sondern deutlich primitiver organisiert ist als alle fossilen Hominiden und als seine nächsten noch lebenden Verwandten in den tropischen Wäldern, die Pon- giden - ja daß er sogar in manchen Einzelheiten (etwa bezüglich des sogenannten Beckenwinkels oder der Extremitäten-Proportionen) niedrigen Wirbeltieren, etwa Amphibien, formal näher zu stehen scheint als jenen schwanzlosen Menschenaffen …

Man hatte deshalb vor Jahrzehnten auch einige verwegene Deszendenz- Theorien parat, die mit den Namen Edgar Dacque und Max Westenhöfer verbunden waren, heuter aber - zu Recht - wieder weitgehend vergessen sind. Von Molchen oder Salamandern abzustammen, erschien jenen Gelehrten offenbar plausibler und weniger ehrenrührig, als schwanzlose Affen zu Vorfahren zu haben.

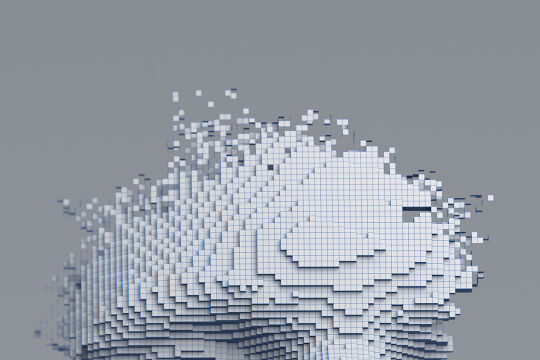

Spätestens aber seit 1926, als der Amsterdamer Anatom Louis Bolk auf einer Anatomentagung in Freiburg im Breisgau jenen verblüffenden (damals etwas skandalerregenden, jedoch kaum begriffenen) Satz aussprach, der Mensch sei „ein zur Geschlechtsreife gelangter Primatenfetus“ (mit Primaten meinte er Menschenaffen; ein Fetus ist ein etwas älterer Embryo) - spätestens also seit damals hätte jene prinzipielle Denkschwierigkeit eigentlich überwunden und ausgeräumt sein können.

Dabei hatte er rein formal ohne allen Zweifel recht. Ein neugeborener Schimpanse, Gorilla oder Orang-Utan ist anatomisch einem erwachsenen Menschen sehr viel ähnlicher als einem erwachsenen Artgenossen.

So ist zum Beispiel das Verhältnis seines Gehirnschädels zum Gesichtsschädel etwa gleich dem eines erwachsenen Menschen, während dann beim heranwachsenden Pongiden bald der Gesichtsschädel mit den mächtigen

Kiefern dominiert. Das aber heißt: der Schimpanse entwickelt sich im Lauf seines individuellen Lebens formal wieder ins „Äffische“ zurück, nachdem er vielversprechend als ein schon ziemlich menschenähnliches Wesen begonnen hatte.

Und ob man das gerne hört oder nicht: dem Menschen selbst widerfährt im Lauf seiner Eigenentwicklung (Ontogenese) das gleiche. Auch er fängt im Mutterleib hoffnungsvoll als ein Ge

hirnwesen an, um dann im Lauf seines Heranwachsens auf den bescheideneren formalen Standard eines neugeborenen Schimpansen zurückzusinken.

Das ist eine provozierende, doch morphologisch belegbare Feststellung. Die Evolution der Hominiden und Ho- mininen ließe sich weiter folgern, ging und geht offenbar so vor sich, daß sich - selbstverständlich erst im Lauf von vielen tausend Generationen - der Typus mehr und mehr seiner Jugendform annähert.

Für diesen Vorgang gibt es - bemerkenswerterweise aus der Haustier-

zücht - einen passenden Begriff: die „Neotenie“. Damit ist ein Stehenbleiben der Ontogenese auf einer puerilen, infantilen oder sogar fetalen Entwicklungsstufe gemeint …

Auf solche Weise - nämlich durch Annäherung der erwachsenen Endform an nichtausgereifte Jugendformen - kommt der irritierende, bisher paradox erscheinende Befund zustande, daß der rezente Mensch in bezug auf einige Körpermerkmale „primitiver“, ursprünglicher, das heißt weniger spezialisiert ist als seine fossilen Vorfahren und auch als seine nächsten noch lebenden Verwandten, die Pongiden. Er ist bezüglich dieser Merkmale einfach auf einer kindlichen oder fetalen Stufe stehengeblieben.

Hat man diese Zusammenhänge einmal erfaßt, dann gehört nicht mehr allzuviel Phantasie dazu, sich nun auch die mutmaßliche weitere Entwicklung der Gattung Mensch vorzustellen.

Überblickt man die - heutzutage ja nicht mehr wie zu Darwins Zeiten bloß hypothetische, sondern inzwischen sehr real belegte - mögliche Ahnenreihe des Menschen vom miozänen Proconsul africanus… bis zum rezenten Sapiens-Menschen; dann ist mit dem fortschreitenden Verlust des Haarkleides,

der Verlängerung und Streckung der Beine,dem Bestehenbleibenderembryo- nalen Beckenkrümmung, der Rückenbildung der Affenschnauze und der Überaugenwülste sowie mit der deutlichen Zunahme des Schädelvolumens (und damit natürlich einer Massenzunahme desGroßhirns)eine Entwicklung vom „Äffischen“ weg zu mehr „fetalen“ - und das heißt zugleich zu mehr menschlichen - Formen nicht mehr bloße Vermutung, sondern belegbare Gewißheit von morphologischer Evidenz.

Extrapoliert man alle diese Tendenzen, dann ist die weitere Entwicklung der Gattung Mensch so vorstellbar, daß der Homo sapientior futurus - natürlich nicht in 100 oder in 1000, vielleicht aber in 10.000 und sicher in 50.000 Jahren -einem Kind, einem Neugeborenen, ja einem Fetus immer ähnlicher sein wird.

Jenen mutmaßlichen zukünftigen Menschen gibt es demnach präformiert bereits heute, wenn auch nur in Miniaturform und allein noch nicht lebens- fährig: als Menschen-Fetus im Mutterleib.

Und je künstlicher und retortenhaf- ter unsere äußeren zivilisatorischen Lebensbedingungen werden, um so eher hätte ein solch zartes, dünnhäutiges, haarloses, schwachknochiges und großköpfiges Geschöpf Überlebenschancen auch außerhalb des Mutterleibs.

Hand in Hand mit dieser morphologischen „Verjugendlichung“ dürfte jener Homo futurus dann auch wohl in seinen Instinkten, in seinem Verhalten und in seinem Denken nicht mehr der gleiche Mensch sein wie der heutige. Darüber kann man freilich nur mutmaßen.

Wenn dieser evolutive Prozeß bisher spontan so gut funktioniert hat - warum sollte man nicht die Hoffnung haben dürfen, daß, natürlich wieder nur mit unmerklichen kleinsten Schritten von Generation zu Generation, auch die weitere Entwicklung der Gattung Mensch gänzlich unabhängig von menschlichem Planen und Zutun wird statthaben können?

Dies allerdings nur unter der Voraus

setzung, daß von nun an die Autonomie diese integralen Prozesses nicht dauernd massiv gestört wird -durch beharrliche Gegenauslese, durch gezielte Gen-Manipulationen oder gar durch nukleare Katastrophen.

Falls derartiges aber vermieden werden kann, wird der Mensch künftiger Jahrtausende ganz spontan nicht nur seine Gestalt beträchtlich verändert haben; er wird dann vielleicht auch ein instinktunabhängigeres, weltoffeneres, geistig höherstehendes und (hoffentlich!) liebenswerteres Wesen geworden sein als der Mensch der letzten historischen Jahrtausende…

Dem einzelnen heute lebenden Menschen bleibt bei diesem, für ihn - ohne einige paläontologische Kenntnisse - gänzlich unüberschaubaren Prozeß allerdings nicht viel mehr zu tun als: nicht an der Zukunft des Menschen zu verzweifeln, die Kette der Generationen nicht unnötig abreißen zu lassen, und das Wirken der natürlichen Auslese, das sich so nachhaltig bewährt hat, nicht mehr zu stören, als es die Nächstenliebe gebietet.

Zusätzlich könnte man allenfalls die— freilich kühne - Hoffnung hegen, daß es für den Gang dieser menschlichen Evolution insgesamt vielleicht nicht ganz

gleichgültig ist, wie jeder einzelne von uns in seinem kurzen Erdendasein sich jeweils konkret verhält: ob wir das überwiegend im Sinne der mutmaßlichen Evolutionstendenz, das heißt im4 Sinne einer progredienten Vermenschlichung tun oder ob wir uns mit einem behaglich-animalischen Dahindämmern - nach Art unserer freundlichen Vettern im Urwald - begnügen.

Die Summe aller im Leben so getroffenen ethologischen Entscheidungen - das Wort „Ethos“ hier bewußt im Doppelsinn von „Verhalten“ und „Moral“ gebraucht - bei Millionen von Menschen auf diesem Planeten könnte, so winzig ihr Effekt im einzelnen auch gedacht werden müßte, vielleicht doch Auswirkungen auf den integralen, evolutionären Prozeß haben.

Mit diesem etwas unüblichen Gedanken, der aber vielleicht so etwas wie eine „anthropologische Ethik“ einleiten könnte, wären jedoch die Grenzen einer eher naturwissenschaftlichen Betrachtung bereits überschritten.

Dieser Beitrag stellt einen Auszug aus einer Arbeit dar. die der Freiburger Gynäkologe in der Herder-Taschenbuchreihe „Initiative" als Band 36 („Das Geschäft der Tröster“) unter dem Titel „Die Evolution geht weiter“ veröffentlicht hat. Diese Beiträge rechnen mit irrealen Hoffnungsschwin- deln ab, ohne resignativen Pessimismus zu verbreiten.