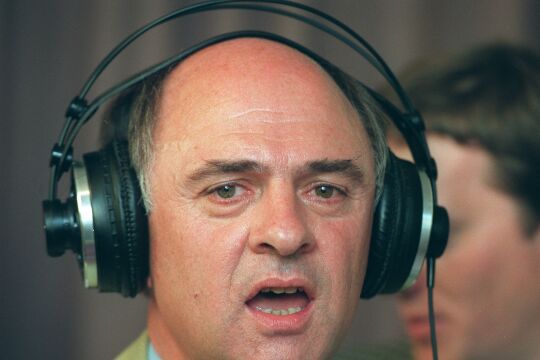

Philipp Heimberger: „Prognosen sind zu optimistisch“

Das Corona-Hilfspaket der EU geht Makroökonom Philipp Heimberger nicht weit genug. Ein Gespräch über verzwickte Vetorechte, die Denkfehler der sparsamen Vier und Europas Sorgenkinder.

Das Corona-Hilfspaket der EU geht Makroökonom Philipp Heimberger nicht weit genug. Ein Gespräch über verzwickte Vetorechte, die Denkfehler der sparsamen Vier und Europas Sorgenkinder.

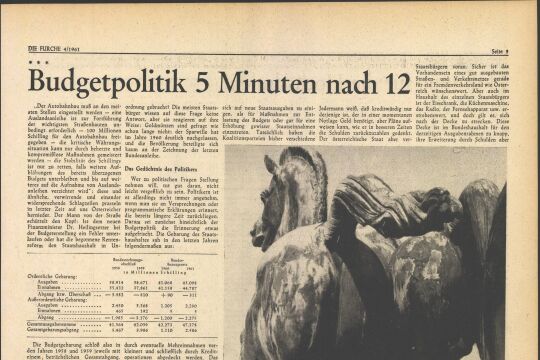

Mehr als 90 Stunden lang haben die Staats- und Regierungschefs am neuen siebenjährigen EU-Finanzrahmen (1.074 Milliarden Euro) und dem Corona-Wiederaufbaufonds (750 Mrd.) diskutiert. Am Ende stand ein Kompromiss, der von allen Beteiligten gefeiert wurde, aber vom Europäischen Parlament erst noch abgesegnet werden muss. Ökonom Philipp Heimberger vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche im Interview.

DIE FURCHE: Wie ist das neue EU-Budget aus wirtschaftspolitischer Perspektive zu beurteilen?

Philipp Heimberger: Man muss anerkennen, dass es vor wenigen Monaten noch völlig undenkbar war, dass alle EU-Staaten gemeinsam auf den Finanzmärkten Geld aufnehmen und große Ausgabenprogramme lancieren, um die Krise zu bewältigen. So unterschiedliche Positionen wie jene von Italien und den Niederlanden unter einen Hut zu bekommen, war nicht leicht. Der Preis dafür ist aber hoch, insbesondere die Fortschreibung der Länderrabatte. Davon wollte die EU ja abkommen, das ist nicht gelungen.

DIE FURCHE: Welche weiteren Probleme sehen Sie?

Heimberger: Die „Notfallbremse“, mit der einzelne Länder Ausschüttungen zumindest verzögern können, wird noch massive politische Konflikte bedeuten. Wenn sich eine Regierung attackiert fühlt, etwa in Fragen der Rechtsstaatlichkeit, kann sie ihre Kritiker durch Vetos bestrafen.

DIE FURCHE: Wie soll die EU mit der Frage der Rechtsstaatlichkeit umgehen?

Heimberger: Am wirksamsten wären finanzielle Sanktionen. Die Osteuropäer haben aber erfolgreich darauf gedrängt, dass das nicht kommt. Aber auch die sogenannten „sparsamen Vier“ (Österreich, Niederlande, Dänemark, Schweden, Anm.) sind mitschuldig daran. Wichtiger als die Rechtsstaatlichkeit war etwa dem niederländischen Premierminister Mark Rutte das Vetorecht, das nun etwa von der ungarischen oder der polnischen Regierung instrumentalisiert werden kann.

DIE FURCHE: Warum haben die Niederländer auf dem Vetorecht beharrt?

Heimberger: Sie haben sehr spezifische Vorstellungen, welche Reformen andere Länder brauchen, etwa im Pensionssystem oder in der Arbeitsmarktpolitik. Mitgliedsstaaten können Einspruch erheben, dann wird im Europäischen Rat darüber diskutiert. Die Kommission entscheidet dann auf dieser Basis und kann Ausschüttungen stoppen. Insbesondere die „sparsamen Vier“ wollten Hilfen ja auch an Bedingungen knüpfen. Dass es irgendeine Form von leichter Konditionalität geben muss, ist klar. Das hätten auch die süd- europäischen Staaten sofort akzeptiert, da gab es ja vernünftige Vorschläge. Ich war aber immer ein Gegner der „Anpassungsprogramme“ in Südeuropa, wo in der Eurokrise harte Sparmaßnahmen und Arbeitsmarktderegulierung verordnet wurden. Diese Vorgaben waren überwiegend kontraproduktiv. Es wäre ein Fehler, betroffene Staaten wieder zu solchen Sparkursen zu verpflichten.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!