Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt heute bereits in Städten. Mega-Citys boomen, und laut Prognosen werden im Jahr 2050 etwa zwei Drittel der Menschen Stadtbewohner sein.

Weltgeschichtlich sind Städte uralt: Es gibt Hinweise, dass es in Mesopotamien bereits vor circa 5500 Jahren urbane Ballungsräume gab, die zu Knotenpunkten des Handels wurden. Rund 3000 Jahre vor Christus entstand im heutigen Irak die Stadt Ur. Mit einem Tempelbezirk und einer Stadtmauer wurde sie -nomen est omen -zu einer Art Urstadt. Aus der Sicht der Evolution freilich sind Städte eine sehr junge Entwicklung. Der Zeitraum, in dem sich Menschen in städtischen Anlagen ansiedelten und eine zunehmend arbeitsteilige Gesellschaft bildeten, ist demnach nur ein winziger Ausschnitt einer ungleich größeren Geschichte. Die Entwicklung des "Homo sapiens" vor vier Millionen Jahren erfolgte laut Biologen in einer weiten und offenen Landschaft mit vereinzelten Baumgruppen und Wasserstellen. Um dort zu überleben, mussten die frühen Jäger und Sammler jeden Tag viele Kilometer zu Fuß zurücklegen. Einen Fitness- Trainer brauchten sie zweifellos nicht.

Kluft zwischen Biologie und Lebenswelt

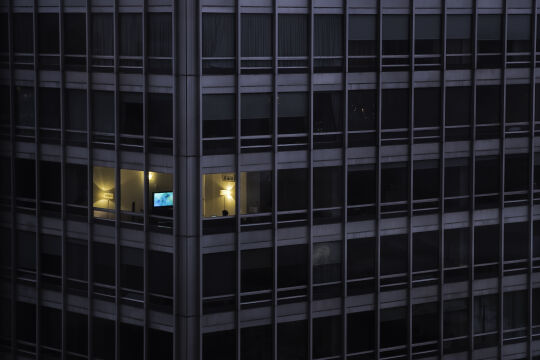

Seinen evolutionären Siegeszug verdankt der Mensch nicht zuletzt seiner hohen Anpassungsfähigkeit, die sich heute in einem hypertechnologischen Umfeld bewährt. Doch der rasante Fortschritt der letzten Zeit hat seinen Preis. In dicht verbauten Städten zu wohnen, ist ähnlich "unnatürlich", wie den ganzen Tag vor einem Bildschirm zu sitzen: Es entspricht nicht dem biologischen Programm, das sich über Jahrmillionen im menschlichen Körper herausgebildet hat. Genau diese Kluft zwischen der "alten" Biologie und der modernen Lebenswelt gilt als Nährboden für die Entstehung von weit verbreiteten Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Allergien oder krankhaftes Übergewicht. Seit der Steinzeit hat sich unser Körper kaum mehr verändert - und nun passt er nicht mehr so recht zum Leben in der heutigen Welt, diagnostizieren Evolutionsmediziner wie Detlev Ganten, Autor des Buches "Die Steinzeit steckt uns in den Knochen"(Piper 2009).

Bluthochdruck ist der größte Risikofaktor für Herz- und Kreislaufkrankheiten, die wiederum die häufigste Todesursache in den Industrienationen sind. Je höher der Blutdruck, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines Herzinfarkts oder Hirnschlags. Insofern ist das Ergebnis einer aktuellen Studie hoch relevant: Diese zeigte ganz klar, was die Stadtplanung dazu beitragen kann, damit der Blutdruck ihrer Bewohner möglichst im grünen Bereich bleibt. Je Fußgänger-freundlicher das urbane Umfeld, desto geringer der Blutdruck und desto geringer das Risiko für krankhaften Bluthochdruck, so die Schlussfolgerung der großen Studie mit rund 430.000 Teilnehmern aus 22 britischen Städten. Der Zusammenhang zwischen dem Blutdruck und der Fußgänger-Freundlichkeit blieb auch unter Berücksichtigung der Lebenssituation der Teilnehmer eindeutig. Besonders deutlich war er bei Frauen, bei Menschen zwischen 50 und 60 Jahren, sowie bei Einwohnern in ärmeren und dichter besiedelten Stadtvierteln.

"Mit der zunehmenden Geschwindigkeit der Urbanisierung sowie einer älter werdenden Bevölkerung steigt das Risiko für chronische Erkrankungen", erläuterte Studienautor Chinmoy Sarkar von der Universität Hong Kong. "Zur Förderung der öffentlichen Gesundheit hat die Stadtplanung daher herausragende Bedeutung." Tatsächlich lebt heute bereits mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten. Mega- Citys boomen, und laut Prognosen werden im Jahr 2050 etwa zwei Drittel der Menschen Stadtbewohner sein. Auch Wien legt zu: Die österreichische Hauptstadt ist derzeit die am stärksten expandierende Stadt im deutschsprachigen Raum. Nur Brüssel, Stockholm und Madrid wachsen im europäischen Vergleich noch schneller.

Ökonomisch dominierte Debatte

"Die Großstadt ist das Habitat der Zukunft", heißt es in Elisabeth Oberzauchers Buch "Homo urbanus"(Springer 2017). Das Stadtleben aber bedeutet oft Stress, bedingt durch Verkehr, Lärm, Luftverschmutzung sowie eine hohe Personendichte. Kein Wunder, dass auch psychische Erkrankungen in den Städten häufiger zu beobachten sind als im ländlichen Raum. Die britische Studie zeigte, dass schlecht geplante Stadtviertel das Gehen und andere körperliche Aktivitäten verhindern und somit zusätzlich einen sitzenden Lebensstil fördern. Wenn die Stadtplanung versagt, werden soziale Begegnungen erschwert; darunter leidet die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden. "Fußgänger-Freundlichkeit basiert auf dem zugrunde liegenden Design der Stadt", sagt Chinmoy Sarkar. "Von Investitionen in eine gesunde Stadtplanung ist langfristiger Nutzen zu erwarten, da diese Mittel anhaltend und flächendeckend wirken."

Doch eine solche Vision wird noch zu wenig ernst genommen, so die Biologin Elisabeth Oberzaucher im Gespräch mit der FURCHE. "Mit verbesserten Lebensbedingungen zu argumentieren, mag für Entscheidungsträger irrelevant klingen. Nur wenn man die Auswirkungen einer menschengerechten Stadtplanung volkswirtschaftlich beschreibt, kann man sich in einer ökonomisch dominierten Debatte behaupten." Und da gebe es auch indirekte Vorteile in Form von Umweg-Rentabilität: Gesundheitsfördernde Effekte in den Städten etwa entlasten das Sozialsystem. Die sozial förderlichen Effekte wirken der Kriminalität entgegen. Und gesteigertes Wohlbefinden führt zu höherer Leistungsbereitschaft und Produktivität. Kurzum: Die Vernachlässigung des Faktors "Mensch" erscheint als ökonomisch ungünstige Strategie.

Neue städtische Mobilität

Die aktuelle Studie liefert nicht nur ein starkes Argument für verkehrsberuhigte Zonen und Fußgängerzonen. Sie zeigt auch, wie wichtig es ist, in der Stadt zu einer neuen Form von Mobilität zu finden, meint Oberzaucher: "Der Trend geht da schon in die richtige Richtung, nämlich verschiedene Fortbewegungsarten miteinander zu kombinieren." Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto -gerade in der Stadt ist Flexibilität gefragt. Im Gegensatz zum ländlichen Raum könne man "Sharing"-Konzepte in der Stadt einfach realisieren: Das Smartphone kann dabei helfen, den Fahrrad-oder Autoverleih von unterwegs zu organisieren, sagt die Biologin: "Neue Mobilität heißt nicht, auf das Auto, aber falls möglich auf den Besitz desselben zu verzichten."

Public Health-Experte Chinmoy Sarkar beschäftigt sich an der Universität Hong Kong vor allem damit, wie man in dicht besiedelten Städten die Gesundheit fördern kann. Anlässlich seiner aktuellen Studie wittert er großes Einsparungspotenzial: "Wir geben derzeit Unsummen für die Prävention und Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen aus. Wenn wir es schaffen, durch kleinere Umstellungen die urbanen Räume so zu verändern, dass sie Gehen und körperliche Aktivität begünstigen, könnte man künftig bedeutsame Einsparungen bei den Gesundheitsausgaben erzielen." Übrigens ganz im Sinne der Evolutionsmedizin: Denn die "Rückbesinnung auf die Lebensbedingungen unserer Vorfahren" kann heute einem großen Fortschritt dienen.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!