Neubauten in Wien sollten als Chance für die Zukunft begriffen werden und nicht der mächtigen Ewiggestrigen-Lobby geopfert werden.

Kein Zweifel darf daran bestehen, dass die zeitgenössische Architektur im Wien der letzten zwanzig Jahre bedeutende Leistungen erbracht und wesentliche positive Spuren hinterlassen hat. Beachtliche neue Wege im Wohnungsbau wurden beschritten, die Schulbau-Initiative Wiens hat internationale Aufmerksamkeit erlangt. Und unübersehbar ist die Donau-City jetzt schon zu einem überraschenden neuen Orientierungspunkt im Stadtgefüge geworden. Das Museumsquartier nicht zu vergessen, wobei das Neue hier erst kenntlich gemacht werden müsste. Grob vereinfacht gesagt, und wichtige Einzelleistungen ausgespart, gab es in den späten vierziger und frühen fünfziger Jahren ein qualitatives Aufbäumen Wiener Architektur, das sich dann aber in einen Magistratsbürokratismus verhedderte und dem unheiligem Verbund des Bauwirtschaftsfunktionalismus unterlag. Erst die achtziger Jahre brachten erstmals auch politisches Engagement für Architektur in Wien und damit einen Aufschwung.

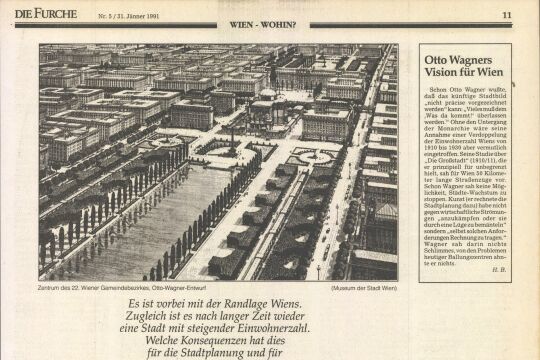

Vor rund zehn Jahren, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, wurden kurzfristig die Wunschträume von einem Wien als neue Metropole Mitteleuropas ventiliert. Endlich bestand die Chance, am Beginn des 21. Jahrhunderts, wieder jene Bevölkerungsanzahl und Größe der Stadt zu erreichen, die vor dem Zweiten Weltkrieg schon bestanden hatte. Das Wien der zwei Millionen Einwohner war das Ziel. Endlich wieder Stadtwachstum, horizontal und vertikal, war der Traum. Aber sofort folgte der politisch-populistische Reflex. Anstatt offensiv die Zuwanderung zu forcieren, siegte die Angst vor dem Fremden und Österreich errichtete den neuen Eisernen Vorhang nun von der anderen Seite.

Was hat diese Politik der Aus- und Abgrenzung mit der Wiener Stadtentwicklung zu tun ? Die Antwort ist einfach: Wien ist im Verhältnis zur Einwohnerzahl infrastrukturell überversorgt. Betrachten wir nur einmal das kulturelle Angebot: Obwohl die kulturelle Infrastruktur einer Stadt zu den "weichen" Standortfaktoren zählt, ist sie doch Indikator für die "überflüssige" Lebensfähigkeit einer Stadt. Und hier steht Wien an der Spitze aller europäischen Metropolen. Wer durch die Stadt fährt und nur die Plakate und Ankündigungen betrachtet, muss das Gefühl bekommen, dass in dieser Stadt keine Wirtschaft existiert die für ihre Produkte wirbt, sondern alle Aufmerksamkeit den kulturellen Veranstaltungen gewidmet ist.

Wien hat die meisten Theater- und Kinosessel und die meisten gastronomischen Betriebe unter allen europäischen Städten im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das bedeutet, dass Wien eine lebenslustige und kulturinteressierte Bevölkerung hat, die aber der Gäste und Städte-Touristen existenziell bedarf. Wien bietet eben mehr, als die derzeitige Bevölkerung konsumieren kann.

Dazu ein subjektives Beispiel: Das Architekturzentrum Wien zeigt derzeit eine Ausstellung des New Yorker Architekten Steven Holl. Im Zuge der Eröffnung war Steven Holl in Wien, und er war völlig überwältigt vom akuten kulturellen Angebot. Er meinte, dass er dieses Angebot an international hochqualitativen Ausstellungen, dass er hier in drei Tagen absolvieren konnte, in Manhattan nur in einem halben Jahr zu sehen bekommen würde.

Die kulturelle Infrastruktur könnte also ohne weiteres ein Umfeld von rund drei Millionen Einwohnern aufnehmen und verkraften. Der immer noch international vorbildliche öffentliche Verkehr der Wiener Linien ebenfalls. Es bleibt also die Frage, ob die bauliche Substanz Wiens entwicklungsfähig ist und überhaupt sein soll. Sie ist es, wenn es den Bedarf dafür gibt. Womit wir wieder bei der Frage landen würden, ob Wien überhaupt - politisch gewollt oder durchsetzbar - wachsen will.

Es gibt nämlich eine immer wieder populär populistisch reaktivierte Bewegung, die jede Veränderung und Entwicklung des Stadtbildes bekämpft. Ob Haas-Haus, Museumsquartier, Hofburg-Brand, Kai-Palast, Sofiensäle, Wien-Mitte, et cetera - es ist die immer gleiche Gruppierung von Menschen, die in Verbindung mit Österreichs oberster Baubehörde, der Kronen-Zeitung, gegen jede Entwicklung und Veränderung der Stadt mobil macht. Wien hat eben eine extrem konservative Bevölkerung, die ihre Identität aus sentimentaler Walzerseligkeit und aus einen vermeintlich homogenen Stadtbild bezieht, das aus einem Amalgam dekorierter Putzfassaden mit barock-gründerzeitlich-jugendstiligen Ornamenten besteht, und deshalb gerade noch Hundertwasser als zeitgenössische Bereicherung empfindet. Dies scheint nach wie vor mehrheitsfähig zu sein, obwohl sich längst schon auch eine neue urbane Schicht aus Politikern, Meinungsträgern und Wählern gebildet hat, die eine offenere, zeithältigere, internationale Sicht der Baukultur einer Stadt formiert hat und fordert.

Die Veränderung der urbanen Situation der letzten zwanzig Jahre ist keine lokale Wiener Angelegenheit, hatte aber hier besondere Auswirkungen. Erstmals konkurrieren internationale und lokale Investoren um Büro- und Gewerbeflächen in Wien, nur der Wohnungsmarkt ist noch fest in lokaler Hand. Das hatte für Wien eine völlig neue stadtökonomische Situation erzeugt. Erstmals wurde nicht mehr von Firmen für den eigenen Bedarf gebaut, sondern Standorte entwickelt, die auf Mieter angewiesen sind. Wien war darauf nicht wirklich vorbereitet. Die lokalen Potentiale - die Stadtplanung selbst und die Wiener Banken und Immobiliengesellschaften - wurden durch internationale Interessen herausgefordert, hatten aber nicht mit neuen Instrumenten und Regulativen darauf reagiert.

Public Private Partnership - die Zusammenarbeit von Stadtplanung mit privaten Investoren, ist seit über zwanzig Jahren eine ausformulierte und geübte Praxis im angelsächsischen Raum. Es geht dabei darum, dass zwischen öffentlichen und privaten Interessen ein Ausgleich gefunden wird. Wer an einem stadtplanerisch sinnvollen Ort eine höhere Widmung und mehr Nutzflächen bekommen will, der muss aus diesem Widmungs- und Planungsgewinn auch Leistungen für die Öffentlichkeit erbringen. Dieses Instrument hat die Wiener Stadtplanung und Stadtpolitik rund zwanzig Jahre verschlafen. Wie in den fünfziger und sechziger Jahren wurden idealistische Stadtentwicklungspläne erstellt und traurig wieder verabschiedet, wenn sich die Wirklichkeit nicht daran halten wollte.

Daraus sind im letzten Jahrzehnt positive und negative Projekte entstanden, aber die Stadt hat daraus keinen Gewinn für den öffentlichen Raum erzielt. Holleins Media-Tower am Donaukanal setzte einen neuen Standard für architektonisch engagierte Projekte an dieser Stadtkante. Eine weitere Aufwertung dieses Ufers ist notwendig, aber die Regeln dafür fehlen. Die Twin-Towers von Massimiliano Fuksas und Ralf Bock auf den Wienerberg-Gründen zählen glücklicherweise zu den architektonisch besten Hochhäusern Europas, aber an einem Standort, dem eine entsprechende Verkehrsinfrastruktur erst nachgeliefert werden muss. Dieselben Probleme werden auf den sogenannten Porr-Gründen entstehen. All diese Fälle sind der Stadt Wien mit glücklicherweise positiven architektonischen Projekten passiert, ohne dass die Stadtplanung davon entsprechend partizipierte, ja mehr noch, die entsprechende Infrastruktur der öffentlichen Erschließung nun nachliefern muss.

Gänzlich anders stellt sich dafür das Problem Wien-Mitte dar. Hier sind alle stadtplanerischen und infrastrukturellen Erfordernisse für ein neues attraktives Zentrum von der Stadt erfüllt, aber das entsprechende Projekt einer notwendig höherwertigen Nutzung ist in seiner architektonischen Qualität bis heute nicht erkennbar dargestellt, präsentiert und kommuniziert. Gegner wie Befürworter kämpfen hier für und gegen ein Projekt, dass beide nicht kennen. Wobei sich die Gegner wieder in zwei sich gegenseitig ausschließende Gruppen teilen. Die einen, die nur einen schöneren Bahnhof wollen und die anderen, die eine spektakuläre Architektur verlangen. Was aber dieser höchstwertige Standort wirklich braucht ist eine unaufgeregte zeithältige und dauerhafte Architektur, die den Nutzen und Komfort des Standorts erhöht und die zeitgenössische Baukultur nicht beleidigt.

Es muss der Stadt Wien endlich klar werden, dass sie sich vom homogenen Stadtbild des brutalen 19. Jahrhunderts, das 80 Prozent des barocken Stadtbilds vernichtet hat, endlich verabschieden muss. Aber ein neues Stadtbild, als politische Vision, ist nicht in Sicht. Das derzeitige Hochhauskonzept, das vom Gemeinderat beschlossen wurde, ist wirkungslos und nicht exekutierbar, ist jetzt schon Planungsmakulatur ohne Erfolgsaussicht. Es unterscheidet nicht zwischen heftig nachgefragten Wohnhochhäusern und eher vorsichtig zu sehenden Bürohochhäusern. Es weist keine dezidierten neuen Standorte aus, sondern erwähnt diese nur nebenbei. Es unterscheidet nicht zwischen Widmungsgewinn für den Grundstückseigner und Planungsgewinn für den Investor, etc. Wien fehlt kein Hochhauskonzept, sondern ein allgemeines Ziel der Stadtplanung und der Entwicklung.

Ich wünsche mir von Wien, dass endlich eine Vision, eine Erklärung zu einem Stadtkörper der Zukunft erarbeitet, formuliert und breit kommuniziert wird. Ich wünsche mir eigene Enwicklungsgesellschaften, wie die WED für die Donau-City, die auch die großen Brachflächen der ÖBB und anderen Areale bearbeitet. Ich erwarte mir, dass endlich die Fama von imaginären "gestörten Blickachsen" sachlich entzaubert wird, dass endlich die Geschmackskriterien der immergleichen Ewiggestrigen-Lobby offengelegt werden, dass endlich einmal jeder Neubau in Wien nicht als Zerstörung des Nichtvorhandenen sondern als Chance für die Zukunft gesehen und diskutiert wird. Wenn die Politik in dieser Stadt sich all das alleine nicht mehr zutraut, dann sind auch faustische Teufelspakte mit Massenmedien erlaubt.

Der Autor ist Leiter des Architekturzentrums Wien.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!