Künstliche Intelligenz ist eine erfolgreiche Spezialdisziplin der Informatik geworden. Das Ziel, ein Verständnis des Denkens zu gewinnen, wird dabei vernachlässigt.

Angeblich verbrachte Isaac Newton gerade ein besinnliches Mittagsstündchen unter einem Baum im Garten, als ihm ein Apfel auf den Kopf fiel. Das schmerzhafte Erlebnis – so will es die Legende – löste in dem Physiker einen spontanen Geistesblitz aus, der schließlich zur Formulierung des Gravitationsgesetzes führte. Es gilt heute als unwahrscheinlich, dass sich diese Anekdote tatsächlich so zugetragen hat. Doch in ihrem Kern vermittelt sie ein liebgewonnenes Bild davon, wie Denken funktioniert. Große (und auch kleine) Erkenntnisse tragen demnach stets ein Element des Zufalls in sich. Genialität bedient sich der Intuition und plötzlicher Eingebungen über bis dahin übersehende Zusammenhänge. Kurz: Intelligenz ist keine Sache, die sich automatisieren oder gar einer Maschine zuschreiben lässt. Dieses romantisierende Dogma blieb in der Wissenschaftsgeschichte natürlich nicht unwidersprochen. Das Forschungsgebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) könnte man sogar als Missionar der Ansicht deuten, dass Denken und Intelligenz nicht an die Plattform Gehirn gebunden sind. In ihrer mehr als 50-jährigen Geschichte hat die akademische Disziplin KI viel geleistet. Das hehre Ziel, ein tiefes Verständnis davon zu gewinnen, wie Intelligenz im Allgemeinen funktioniert, spielt heute allerdings oft nur noch eine untergeordnete Rolle.

Computer entdecken Naturgesetze

Dass die Entdeckung grundlegender Naturgesetze nicht dem menschlichen Geist vorbehalten ist, zeigten unlängst Hod Lipson und Michael Schmidt von der amerikanischen Cornell Universität. Sie entwickelten ein Computerprogramm, das aus bloßer Beobachtung bewegter Objekte zugrunde liegende physikalische Gesetzmäßigkeiten ableitet. Dabei nutzt das Programm keinerlei Vorkenntnisse aus Physik oder Geometrie. Lediglich elementare mathematische Operationen werden vorausgesetzt. Im zugehörigen Versuchsaufbau setzten die Forscher ihre Algorithmen auf verschiedene Objekte an, unter anderem ein Doppelpendel. Eine Kamera nimmt deren Bewegungen auf und übergibt dem Rechner Positions-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungsdaten. Dessen Aufgabe bestand nun darin, die zur Bewegung passenden Gesetze zu finden. Das erstaunliche Resultat: nach spätestens 30 Stunden Rechenzeit warf der Computer genau jene Gleichungen und Funktionen aus, die auch in der Physik zur Beschreibung der entsprechenden Bewegungen verwendet werden. Der Frage, ob ihr Programm in einem relevanten Sinn etwas von Physik „versteht“, schenken die beiden Forscher keine Aufmerksamkeit. Damit stellen sie durchaus keine Ausnahme dar. Die „größeren Zusammenhänge“, sozusagen der philosophische Unterbau, spielt in der heutigen KI eine zunehmend geringere Rolle gegenüber erfolgreichen Anwendungen und Lösungen für Spezialprobleme.

„Ich vertrete einen pragmatischen Ansatz“, sagt etwa Gerhard Widmer, Vorstand des Instituts für Computational Perception der Johannes Kepler Universität Linz. „Die philosophische Diskussion, ob Maschinen intelligent sein können, ist nicht schlüssig beantwortbar. Das hängt immer davon ab, wie man Intelligenz definiert.“ Einer seiner aktuellen Entwicklungen schreibt Widmer deshalb „Verständnis unter Anführungszeichen“ zu. Das System ist in der Lage, Ähnlichkeiten von Musikstücken zu erkennen. Eingebaut in einer aktuellen HiFi-Anlage von Bang & Olufsen, bietet es dem Musikliebhaber die Möglichkeit, automatisch Stücke abzuspielen, die dem zuletzt gewählten besonders ähnlich sind. Dazu extrahiert ein Algorithmus aus jedem Musikstück bestimmte Eigenschaften und vergleicht diese mit jeder anderen auf der Anlage abgespeicherten Nummer.

Die Nutzanwendungen der KI-Forschung

Die Kriterien, nach denen das Programm vorgeht, unterscheiden sich dabei von menschlichen Hörverhalten. Statt Tempo, Tongeschlecht oder Melodie analysiert es Frequenzbereiche, periodisch wiederkehrende Signale „und noch ein paar geheime Sachen“. Eine besondere Herausforderung war es, einen möglichst schnellen Algorithmus zu entwickeln. Denn der kriterielle Abgleich des aktuellen Stückes mit allen übrigen muss ja nach jeder Nummer von neuem erfolgen. Bei 10.000 Stücken auf dem HiFi-Gerät gilt es bereits hundert Millionen Paare zu vergleichen.

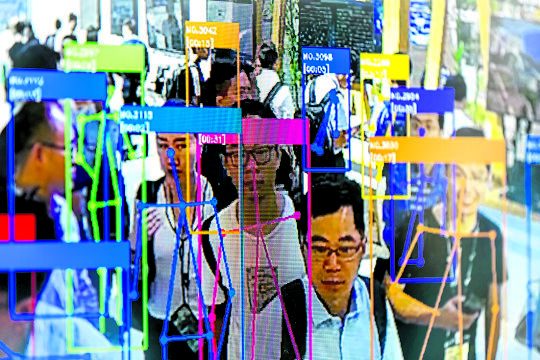

Schlanke Algorithmen, effiziente Suchstrategien in großen Datenmengen, Mustererkennung oder Optimierungsstrategien – das macht heute das Rüstzeug der KI aus. Damit ist diese Disziplin auch durchaus erfolgreich. Leitsysteme in Kraftwerken, Vermittlungsstellen in Telekommunikationsnetzwerken und sogar die Steuerelektronik einer Waschmaschine verwenden Software-Techniken, die innerhalb der KI entwickelt wurden. Wenn der Online-Buchhändler Amazon seinen Kunden Werke empfiehlt, „die Sie vielleicht auch interessieren könnten“, steckt ebenso KI darin wie in automatisch generierten Checklisten zur Flugzeugwartung. Was das allerdings mit Intelligenz im Allgemeinen zu tun hat, darüber verliert man nicht viele Worte. Ein Mangel, den auch etliche KI-Forscher selbst beklagen. KI habe ihre intellektuelle Basis verloren, meint etwa Thomas Christaller, Leiter des Fraunhofer Instituts für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS.

„Der KI-Mainstream versucht heute gar nicht mehr, intelligente Systeme zu bauen“, so sein Urteil. „Stattdessen betreibt man reines Software-Engineering.“ Das sei zwar nicht grundsätzlich schlecht, gehe aber an dem vorbei, wofür KI einmal stand. „Es ist höchste Zeit, die Frage ‚Was ist Intelligenz?‘ wieder zur Grundlage der KI-Forschung zu machen“, fordert Christaller. Doch wie könnte so eine Rückbesinnung aussehen? Die klassische KI orientierte sich weitgehend an der Physical-Symbol-System-Hypothese von Allen Newell und Herbert Simon, derzufolge Denken und Intelligenz im Wesentlichen informationsverarbeitende Prozesse sind. Als solche lassen sie sich im Prinzip auf beliebigen Hardware-Plattformen realisieren. Aus dieser Quelle schöpfte bisher die ingenieurswissenschaftliche KI an den Informatikinstituten dieser Welt ihre produktive Lebenskraft. Demgegenüber gewinnt heute die aus der Hirnforschung kommende Überzeugung an Bedeutung, dass Denken und Gehirn sich gegenseitig beeinflussen. Ein theoretischer Neubeginn der KI könnte deshalb vielleicht die neurowissenschaftlich orientierte KI sein, deren Ziel die maschinelle Nachbildung von Funktionsweisen des menschlichen Gehirns ist.

Intelligenz ist Interaktion mit der Umwelt

Aber auch die „Embodied Intelligence“ könnte ein solches notwendiges Fundament liefern. Ihre Hypothese besagt, dass sich Intelligenz nur anhand des kompletten Organismus untersuchen und verstehen lässt, in dem sie auftritt. Ein Kristallisationspunkt dieses Ansatzes ist das Artificial Intelligence Laboratory des Instituts für Informatik an der Universität Zürich.

Leiter Rolf Pfeifer geht davon aus, dass Hirn und Körper perfekt aufeinander abgestimmt sind, um komplexe dynamische Bewegungen und damit eine Interaktion mit der Umwelt zu ermöglichen. Beim Gehen beispielsweise macht das Knie im Moment des Fußaufsetzens eine Federbewegung, die so schnell ist, dass sie nicht vom Gehirn gesteuert werden kann. Die Schaltzentrale bestimmt lediglich Körperhaltung und Muskeltonus. Die Feinheiten der Trittbewegung dagegen übernehmen die Materialeigenschaften von Muskeln und Sehnen selbst. „Das ist ein cleveres Prinzip, weil es wenig Steuerung und Energie benötigt“, sagt Pfeifer. Solche Prinzipien setzen der Forscher und seine Mitarbeiter beim Design von Robotern um. Der Roboterbau selbst sei allerdings nur der Weg zum Ziel, betont Pfeifer. Die Anleihe bei Konstruktionsprinzipien aus der Natur soll nämlich einlösen, was die KI bereits in ihren visionären Anfangstagen versprochen hat: zu erklären, was Intelligenz und Denken im Allgemeinen ausmacht. Dass sie keine abstrakte, algorithmisierbare Lösungskompetenz darstellen, sondern die evolutionär gewachsene Fähigkeit, erfolgreich mit seiner Umwelt zu interagieren.

How the Body Shapes the Way We Think

A New View of Intelligence

Von Rolf Pfeifer und Josh C. Bongard, MIT Press 2006, 394 S., geb., $ 41,95