Seelen-Scan

FOKUS

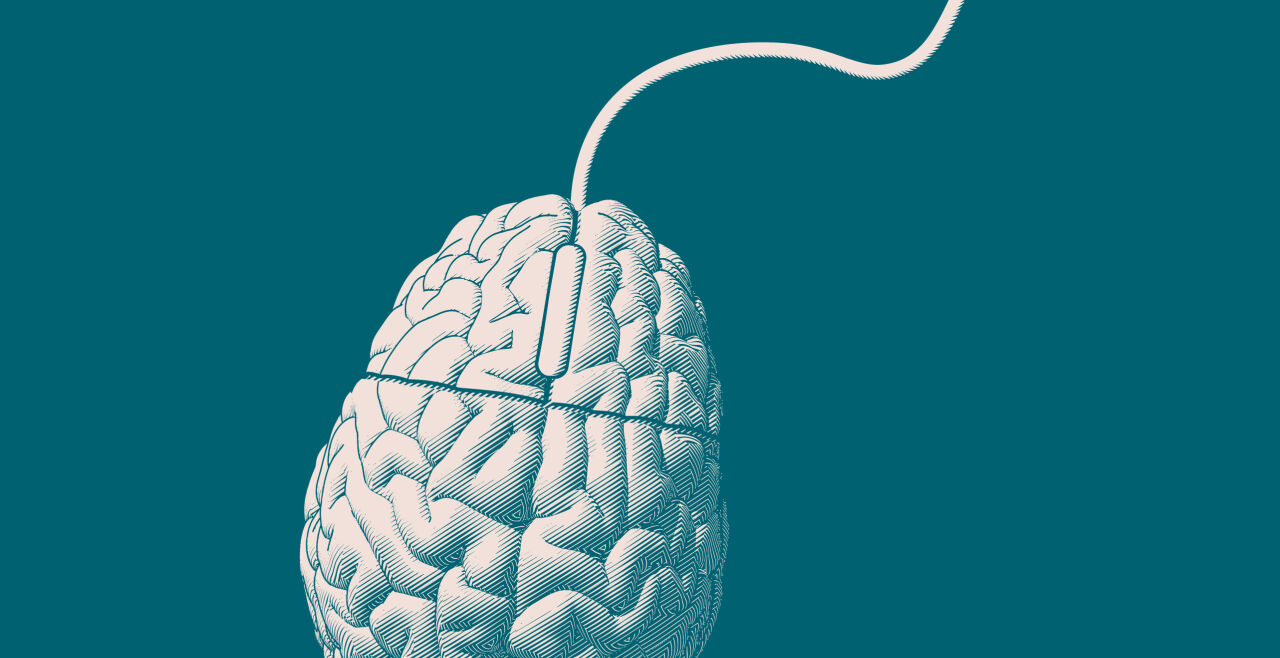

Facebook & Co: Die Maus im Gehirn

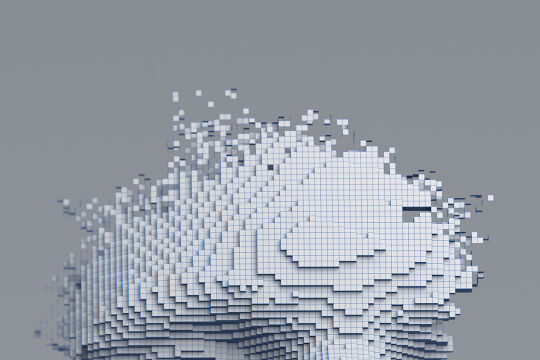

Tech-Konzerne planen, den Usern das lästige Tippen zu ersparen. Dafür muss man Signale im Kopf auslesen. Ist das der nächste Effizienzsprung – oder der Albtraum einer Orwell’schen „Gedankenpolizei“?

Tech-Konzerne planen, den Usern das lästige Tippen zu ersparen. Dafür muss man Signale im Kopf auslesen. Ist das der nächste Effizienzsprung – oder der Albtraum einer Orwell’schen „Gedankenpolizei“?

Unlängst hat Facebook ein Armband vorgestellt, das sich mit Gedankenkraft steuern lassen soll. Das Armband, das wie ein iPod aussieht, entschlüsselt Nervensignale und übersetzt diese in Handlungen in der erweiterten Realität (AR). Wenn der Nutzer in der Luft den Zeigefinger auf- und abbewegt, kann er in der AR-App ein Objekt anklicken. Facebook arbeitet schon länger an der Technologie. Unter der Ägide von Regina Dugan, ehemals Direktorin bei der US-Militärforschungsbehörde DARPA, tüftelt ein Team von 60 Experten in einem Geheimlabor an einem „Headset“, das mithilfe von Sensoren Wörter aus dem Gehirn auslesen soll. Das System soll in der Lage sein, aus einem Vokabular von 1000 Wörtern bis zu 100 Wörter pro Minute zu erkennen. Das ist fünfmal schneller, als wenn man händisch etwas in die Tastatur eines Smartphones tippen würde.

„Unsere Gehirne produzieren genügend Daten, um jede Sekunde vier Filme in HD-Auflösung zu streamen“, sagte Facebook-Chef Mark Zuckerberg. „Das Problem: Die beste uns zur Verfügung stehende Methode, Informationen in die Welt zu setzen – Sprache –, kann nur die Datenmenge eines Modems aus den 1980er Jahren übertragen.“ Aus Sicht der Technikvisionäre ist der menschliche Körper eine überkommene Hardware, die ein Software-Update benötigt. Wenn wir uns künftig mit einer Datenbrille in der erweiterten oder virtuellen Realität bewegen, gibt es dort keine Maus oder Tastatur, mit der man Objekte auswählen beziehungsweise kommunizieren könnte. Bleibt Gestensteuerung. Oder Gedankensteuerung.

Das klingt nach Science-Fiction, doch Facebook plant nicht weniger als eine „Gehirnmaus“. Die kühne Vision: Man muss keine Nachricht mehr ins Handy tippen, um sich zu verabreden. Man steuert alles mit seinem Gehirn. Wenn Facebook weiß, dass wir gerade an Pizza denken, braucht es schon gar keine Nachrichten mehr algorithmisch auszuwerten, sondern kann gleich passende Werbung für Lieferdienste ausspielen.

Hierarchie der Gedanken

Als der Konzern seine Pläne 2017 erstmals präsentierte, machten sich Befürchtungen breit, der Konzern wolle die Gedanken seiner Nutzer auslesen. Von einer orwellianischen „Gedankenpolizei“ war die Rede. Chefentwicklerin Dugan beeilte sich, zu beschwichtigen: Es gehe nicht darum, zufällige Gedanken zu extrahieren, sondern darum, „die Wörter zu dekodieren, die Sie ohnehin schon beschlossen haben zu teilen, indem Sie sie an das Sprachzentrum Ihres Gehirns geschickt haben“. Das offenbart das Selbstverständnis von Facebook: Sobald die Neuronen feuern, liegen die Informationen nicht mehr in der privaten Sphäre des Individuums, sondern in der öffentlichen Sphäre. Anders gewendet: Man teilt auf Facebook auch seine intimsten Gedanken.

Zumindest in der Theorie. Denn fraglich ist, ob sich ein solches Konzept in der Praxis auch umsetzen lässt. Neurowissenschafter sind da skeptisch. Zwar ist es Forschern gelungen, mithilfe von Hirnimplantaten die Bewegungs- und Kommunikationsfähigkeit gelähmter Locked-in-Patienten wiederherzustellen. So lassen sich etwa einfache Ja/Nein-Antworten dekodieren. Klassische bildgebende Verfahren wie EEG oder fMRI aber können Hirnströme nicht mit großer Genauigkeit auslesen und stützen sich beim Buchstabieren auf die binäre Auswahl des Patienten, was den Prozess sehr langsam macht.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!