Wenn der Kühlschrank mit dem Einkaufswagen

Was, wenn sämtliche Alltagsobjekte mit dem Internet verbunden sind? Die Sicherheitsbedenken sind groß, doch die ökonomischen Interessen noch größer.

Was, wenn sämtliche Alltagsobjekte mit dem Internet verbunden sind? Die Sicherheitsbedenken sind groß, doch die ökonomischen Interessen noch größer.

Man stelle sich einen Kühlschrank vor, in dessen Tür ein großer Touchscreen eingebaut ist. Per Smartphone können Fotos und Notizen an den Kühlschrank geschickt und auf dem Display angezeigt werden. Der Kühlschrank kann auch Musik von Streaming-Diensten abspielen und per Bluetooth die Bilder eines nahen Fernsehapparates streamen. An der Innenseite der Tür befinden sich Kameras, die dem Bildschirm ein Bild des Kühlschrankinhalts liefern, das manuell mit zusätzlichen Informationen aufgepeppt werden kann: etwa wie viele Tage die einzelnen Lebensmittel noch haltbar sind. Der Kühlschrank informiert dann den Besitzer auf seinem Smartphone, wenn die Milch oder das Joghurt in Kürze abläuft.

Diese Beschreibung stammt nicht aus einem Science-Fiction-Film. Einen solchen "smarten" Kühlschrank hat die Firma Samsung im Jänner auf der Consumer Electronics Show (CES), einem der weltweit wichtigsten Events für die IT-Branche, vorgestellt. Er soll ab Mai dieses Jahres in den USA auf den Markt kommen. In Zukunft könnte der Kühlschrank auch automatisch Lebensmittel nachbestellen, wenn diese das Haltbarkeitsdatum zu überschreiten drohen. Das Gerät könnte seinem Besitzer auch vorschlagen, welches Gericht er aus den vorhandenen Vorräten zubereiten könnte. Denkbar wäre auch, dass sich der Kühlschrank dank Gesichtserkennung nur von bestimmten Personen öffnen lässt und auf diese Weise vor Kindern auf der Suche nach Süßigkeiten geschützt ist.

Enorme Effekte auf den Alltag

Der smarte Kühlschrank ist nicht nur einfach ein hochinnovatives Haushaltsgerät. Er ist Teil eines größeren Ganzen. Das Gerät ist ein Vorbote des "Internet der Dinge" ("Internet of Things", IoT) oder - noch euphorischer - des "Internet of Everything". Die Idee dahinter ist, dass alle Gegenstände des täglichen Lebens mit dem Internet verbunden sind. Demnach wird in Zukunft jede Zahnbürste, jeder Rasenmäher voller Sensoren stecken, einen Prozessor enthalten, über eine eigene IP-Adresse verfügen und so mit ihrem Besitzer, aber auch mit anderen smarten Geräten, kommunizieren. Samsung zum Beispiel will ab 2020 nur noch intelligente, mit dem Internet verbundene Haushaltsgeräte herstellen. Es gibt Schätzungen, demnach im Jahr 2020 bis zu 50 Milliarden Dinge direkt mit dem Internet verbunden sein werden. "Das 'Internet der Dinge' bietet große Chancen. Es wird sich möglicherweise etwas langsamer entwickeln als jetzt prognostiziert, aber es wird enorme Auswirkungen auf den Alltag der Menschen haben", erklärt Christian Kittl, Geschäftsführer des Grazer Unternehmens evolaris, das digitale Assistenzsysteme im Industrie-und Commerce-Bereich konzipiert und entwickelt.

Fernab der Öffentlichkeit, in Industriebetrieben und Lagerhallen, haben sich Systeme, innerhalb derer smarte Geräte untereinander kommunizieren, längst etabliert. Das Versandunternehmen Amazon etwa hat in seinen Warenlagern in den USA massenhaft Roboter im Einsatz. Während in Europa noch menschliche Mitarbeiter per pedes zu den Regalen gehen und die Waren dort entnehmen, bringen in den USA vollautomatische Transport-Roboter die Schränke voller Bücher oder DVDs zu den verbliebenen Mitarbeitern. Die Roboter kommunizieren über ein drahtloses Netzwerk miteinander und orientieren sich an elektronischen Barcodes auf dem Boden.

Doch nun schwappen smarte Systeme immer mehr in unseren Alltag und lassen das Internet der Dinge langsam Gestalt annehmen. Für viele sportliche Menschen sind Fitness-Armbänder eine Selbstverständlichkeit geworden. Diese Geräte zählen Schritte, messen die Herzfrequenz, errechnen selbstständig den Kalorienverbrauch, teilen dem User mit, ob er schon sein tägliches Bewegungssoll erfüllt hat und schicken diese Daten via Smartphone auch auf die Server der jeweiligen Hersteller. Im April bringt die Firma Tschibo eine Kaffeemaschine auf den Markt, die über eine App via Smartphone gesteuert wird. Der Besitzer -oder muss man schon sagen: der User -kann so aus der Ferne seine Lieblings-Kaffeesorte, die gewünschte Menge an Zucker, Milch und Milchschaum auswählen. Die App informiert auch über eine anstehende Reinigung und animiert im Shop zum Kauf von mehr Kapseln. Sogar vor Weinbergen macht das Internet der Dinge nicht halt: In Deutschland wird ein System ("TracoVino") getestet, mit dem Winzer ihre Reben überwachen können. Sensoren liefern Wetterdaten wie etwa Temperatur, Feuchtigkeit und Sonnenschein, aber auch den pH-Wert des Bodens, direkt ans Smartphone.

Vernetzbar und verletzbar

Bei all den Annehmlichkeiten, die smarte, vernetzte Geräte bieten - das Internet der Dinge hat auch seine Schattenseiten. Die von Fitnessarmbändern oder Haushaltsgeräten erhobenen Daten verraten enorm viel über den jeweiligen Nutzer. Es besteht die Gefahr, dass diese Daten auf eine Weise verwendet werden, die nicht wünschenswert ist. Krankenversicherungen könnten die Höhe der Beiträge von den vom Fitness-Armband oder vom Kühlschrank erhobenen Daten abhängig machen: Wer sich zu wenig bewegt oder sich falsch ernährt, zahlt mehr. Google könnte über den Thermostat Nest, der von einer Tochterfirma hergestellt wird, tiefe Einblicke in die Privatsphäre erhalten: Das Gerät kann Temperaturschwankungen, Luftfeuchtigkeit und andere Parameter so exakt messen, dass sich sagen lässt, in welchem Raum eines Hauses sich Personen aufhalten - ja sogar, ob sie sich schweißtreibenden Tätigkeiten wie etwa Sex hingeben. Eine besonders krasse Fehlentwicklung ist die "Hello Barbie" der Firma Mattel: Die mit Mikrophon und WLAN ausgestattete Spielzeugpuppe zeichnet auf, was das Kind im Kinderzimmer spricht, übermittelt dies an einen externen Server, auf den nicht nur die Eltern, sondern auch Dritte zu "Forschungs- und Entwicklungszwecken" zugreifen können.

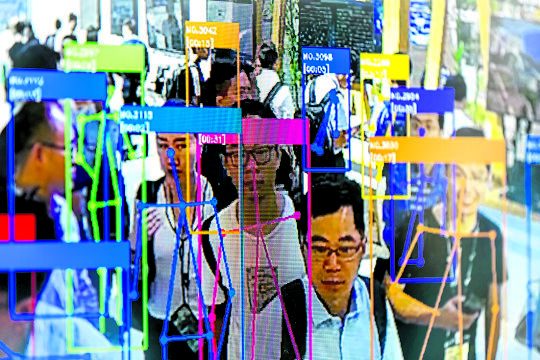

Und dann gibt es noch die Gefahr, dass diese Daten in die falschen Hände geraten. Der US-Geheimdienstdirektor James Clapper hat im Februar vor dem US-Senat unumwunden erklärt, das Internet der Dinge in Zukunft zur "Identifizierung, Überwachung, Beobachtung, Lokalisierung und zur Auswahl für die Rekrutierung" benutzen zu wollen.

Manipulation und Oberservation

Doch das Internet der Dinge gestattet es nicht nur, Daten aus vernetzen Geräten abzuschöpfen, sondern auch deren Manipulation. "Diese Geräte sind Scheunentore für den Einfall von Schadsoftware. Es gelingt jetzt schon nicht, die PCs, Laptops und Smartphones abzusichern", warnt IoT-Experte Kittl: "Noch viel schwieriger wird das, wenn sich in Zukunft in jedem Ding ein Prozessor und ein Webserver befinden. Niemand wird sich um das Update dieser kleinen Geräte kümmern." So ließe sich zum Beispiel ein Unternehmen lahmlegen, indem von außen das Beleuchtungssystem gehackt wird. Die Firma IBM hat kürzlich den Angriff auf ein vernetztes Gebäude simuliert. Dabei gelang es, über rund ein Dutzend Sicherheitslücken von außen auf den zentralen Server des Gebäudes zuzugreifen und die Steuerung der Fahrstühle oder die Stromversorgung zu manipulieren. Noch gefährlicher: Im Vorjahr haben US-Sicherheitsexperten ein Auto gehackt. Aus einer Entfernung von 1000 Kilometern ist es ihnen gelungen, den Motor eines Jeeps zu stoppen, in die Lenkung einzugreifen und die Bremsen außer Betrieb zu setzen.

Doch all diese Sicherheitsbedenken werden das Internet der Dinge nicht aufhalten: "Dazu sind die ökonomischen Interessen zu groß", meint Kittl: "Solange bei uns das kapitalistische System herrscht, wird der Profit immer vor Bedenken bezüglich Datenschutz und Sicherheit gehen." Daher sein Appell an die Hersteller und auch an die Politik: "Im Internet der Dinge muss es letztlich um den Menschen gehen."