Menschwerden

DISKURS

Roboter für die Armen, Menschen für die Reichen?

Telemedizin, Pflegeroboter – in der automatisierten Gesellschaft wird menschlicher Kontakt ein Luxusgut. Für viele eine Horrorvision.

Telemedizin, Pflegeroboter – in der automatisierten Gesellschaft wird menschlicher Kontakt ein Luxusgut. Für viele eine Horrorvision.

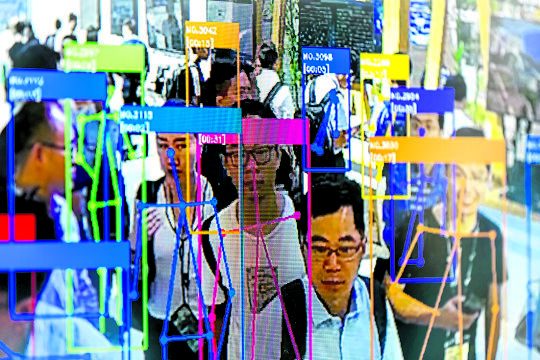

Einsamkeit im Alter ist ein immer häufiger verbreitetes Phänomen. Ältere Menschen, die einsam sind, entweder, weil sie keine Familie mehr haben oder diese sich kaum noch kümmert, verwahrlosen, werden psychisch krank und vernachlässigen ihre Medikamenteneinnahme. Das US-Start-up care.coach will nun Abhilfe schaffen: Es hat einen virtuellen Seelsorger entwickelt, der sich rund um die Uhr um die Bedürfnisse des Patienten kümmert. Auf einem tabletgroßen Bildschirm erscheint ein Avatar in Gestalt eines Hundes oder einer Katze, der mit dem Patienten kommuniziert. Das animierte Haustier leistet mentale und soziale Unterstützung („Ich denke, du bist auch ein guter Freund“), wackelt mit den Ohren und erinnert an die Einnahme von Medikamenten oder Termine.

Der Clou: Dahinter verbirgt sich kein Bot, der auf einem automatisierten Skript basiert, sondern ein realer Mensch. Der digitale Pflegecoach wird von geschultem Fachpersonal gesteuert. In das Tablet ist eine Kamera integriert, mit der die Pfleger den Zustand des Patienten und seiner Wohnung fernüberwachen können. Der digitale Pflegecoach leistet mehr als eine Telefonseelsorge – er kann zu jeder Uhrzeit angerufen werden. Wie viel die psychosoziale Unterstützung kostet, welchen Anteil die Kassen bei einer Zulassung übernehmen und von wo aus die Seelsorger operieren, ist unklar (die meisten Callcenter, die Anfragen von US-Kunden beantworten, sitzen auf den Philippinen, weil die Filipinos im Gegensatz zu Indern fast akzentfrei Englisch sprechen). Fakt ist: Das softwaregestützte Patentienmonitoring ist deutlich günstiger als Klinikaufenthalte oder Sprechstunden.

Billige Bildschirme

Dahinter stecken zwei zentrale Entwicklungen der Informationstechnik. Erstens: Der Preis für Bildschirme ist in den vergangenen Jahren rasant gesunken. Zweitens: Bildschirme machen Arbeit deutlich billiger. An Flughafentoiletten muss kein Hilfsarbeiter mehr Befragungen über die Hygiene durchführen. Man bewertet die Sauberkeit der Toiletten einfach auf einem Bildschirm mit einem Smiley. In Restaurants muss auch nicht unbedingt ein Kellner die Bestellung aufnehmen. Stattdessen ordert man sein Gericht auf einem Tablet. Bildung, Banking, Rechtsberatung – zahlreiche Dienstleistungen passen auf die Größe eines Screens.

Unser Leben wird zunehmend durch Bildschirme mediatisiert. Bildungsinstitutionen richten virtuelle Klassenzimmer ein, wo Schüler am Bildschirm lernen können. Ärzte bieten im Rahmen von Online-Sprechstunden telemedizinische Video-Konsultationen an. Banken testen interaktive Systeme, wo Kunden Beratungstermine per Videokonferenz wahrnehmen können. Der Berater muss nicht mehr in der Filiale vor Ort sein, sondern kann sich nach Bedarf per Kamera hinzuschalten. Das spart zum einen Personalkosten. Zum anderen ermöglicht es Banken, weiterhin in der Fläche aktiv zu sein. Doch die Kehrseite ist, dass man den Berater oder Arzt immer seltener zu Gesicht bekommt. „Menschlicher Kontakt wird zum Luxusgut“, schrieb jüngst die New York Times und lieferte damit eine eindrückliche Zeitdiagnose einer automatisierten Gesellschaft. „Während mehr Bildschirme im Leben der Armen auftreten, verschwinden Bildschirme aus dem Leben der Reichen. Je reicher man ist, desto mehr Zeit verbringt man ohne Bildschirm.“

Empirische Belege für diese These gibt es. Laut einer Studie von Common Sense Media verbringen Teenager aus einkommensschwachen Familien in den USA durchschnittlich acht Stunden und sieben Minuten am Tag an Bildschirmen zur Unterhaltung, Jugendliche aus wohlhabenden Familien dagegen nur fünf Stunden und 42 Minuten. Das Mediennutzungsverhalten hängt also stark vom Einkommen der Eltern ab. Mitarbeiter von Tech-Konzernen wie Google oder Apple schicken ihre Kinder an Schulen, die auf eine technologiefreie Lernumgebung setzen. Waldorf-Schulen erleben im Silicon Valley gerade einen Boom. Der digitale Graben verläuft somit nicht zwischen den haves und have-nots, also zwischen den Gerätebesitzern und Nichtbesitzern, sondern zwischen den Viel- und Wenignutzern. Alternative (analoge) Beschäftigungen wie Klavierunterricht oder einen Sportverein muss man sich leisten können.

Die Zukunft könnte so aussehen, dass das digitale Prekariat mit einem Avatar oder Pflegeroboter vorliebnehmen muss, während die Wohlhabenden eine Pflegekraft aus Fleisch und Blut bekommen. Was die Frage aufwirft: Muss man sich den Menschen leisten können? Heißt es künftig: Roboter für die Armen, Menschen für die Reichen?

„Für IT- und Robotik-Unternehmen ist es ein Milliardengeschäft, Roboter in den Markt zu bringen“, sagt Oliver Bendel, Professor für Wirtschaftsinformatik und Informationsethik an der Hochschule für Wirtschaft FHNW in Basel, im Gespräch mit dieser Zeitung. „Vermutlich wird es so sein, dass vor allem der, der es sich leisten kann, sich dagegen wehren beziehungsweise unabhängig bleiben kann.“ Wer einsam ist, lasse sich eher mit virtuellen Assistenten und mechanischen Apparaten ein, schätzt Bendel.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!