Menschwerden

DISKURS

Abseits der allzu vertrauten Bilder

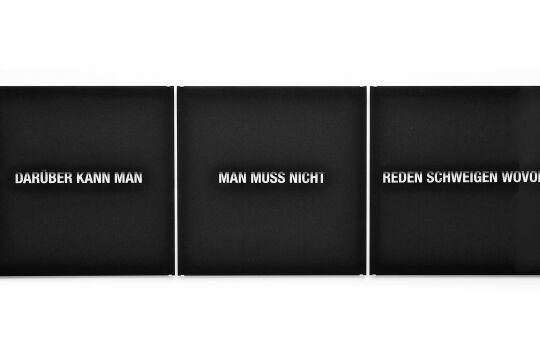

Gottes Menschwerdung: Beim Hören oder Lesen dieser theologischen Aussage werden vor dem inneren Auge vereinfachende Bilder wahrgenommen. Zwei Neuerscheinungen unternehmen den Versuch, dazu neue Sichtweisen und Erkenntnisse anzubieten.

Gottes Menschwerdung: Beim Hören oder Lesen dieser theologischen Aussage werden vor dem inneren Auge vereinfachende Bilder wahrgenommen. Zwei Neuerscheinungen unternehmen den Versuch, dazu neue Sichtweisen und Erkenntnisse anzubieten.

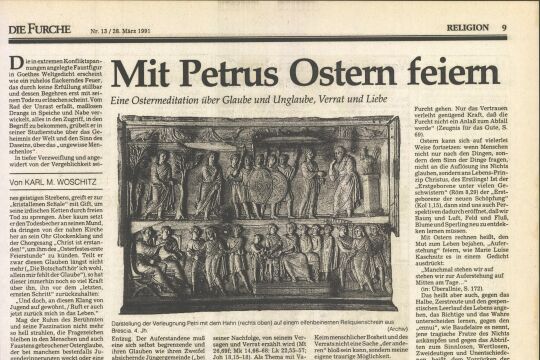

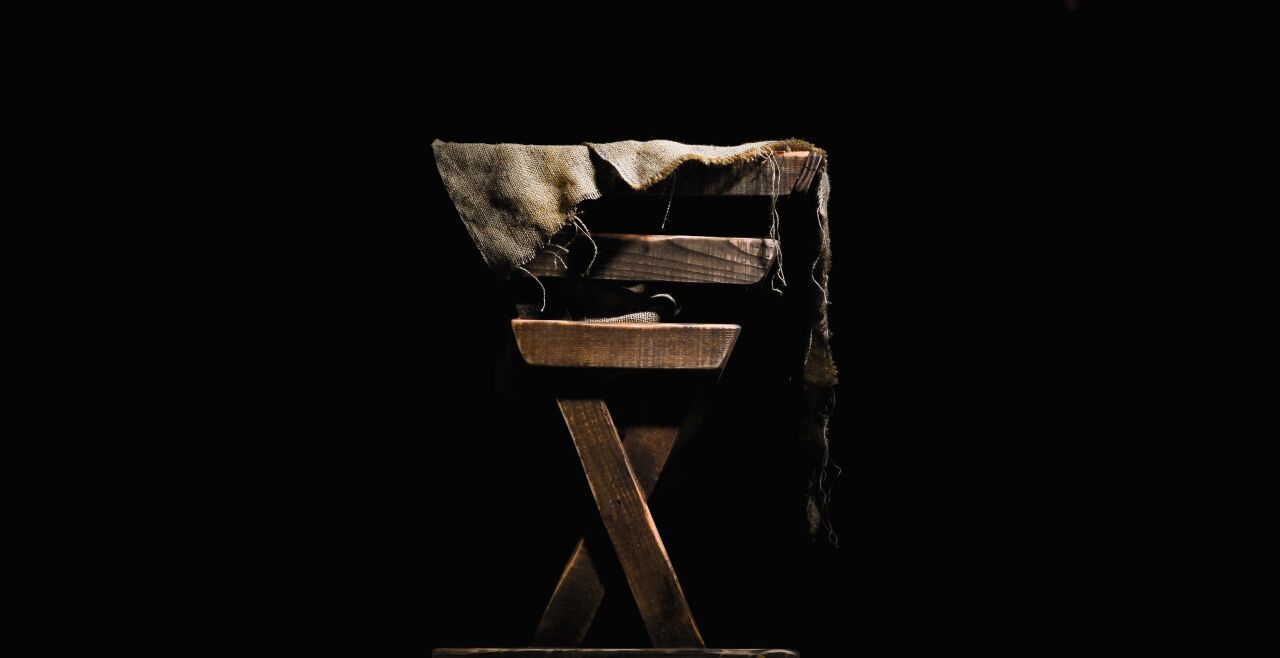

Auf dem Feld hören nachts die Hirten den Gesang der Engel. Sie finden ein Neugeborenes in einem Stall in der Futterkrippe und beugen ihre Knie: hier ist Gott Mensch geworden. Die vertraute Innigkeit der Weihnachtsgeschichte lebt von den inneren Bildern - das Kind, Maria, Josef, die Tiere, die Engel und Hirten erscheinen beim Hören oder Lesen vor dem inneren Auge. Worte rufen Bildvorräte auf - "frames", wie die Neurobiologie sagt -, in denen vertraute Interpretationen und Wahrgenommenes in vereinfachter bildhafter Form zusammengefasst sind. Kein Wunder, dass das Kind in der Krippe in der inneren Vorstellungswelt meist blonde Locken und eine feine weiße Haut hat. So haben es durch Jahrhunderte die Meistermaler imaginiert und so ist es "abgespeichert".

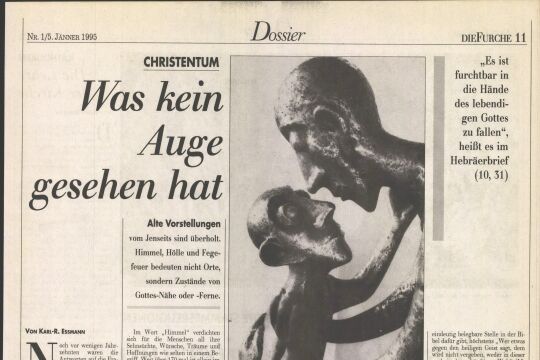

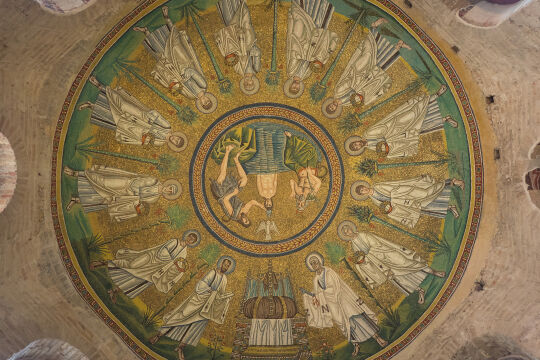

Doch Jesus war höchst wahrscheinlich dunkelhaarig und von dunklerer Hautfarbe entsprechend der DNA. Welche Hautfarbe hat aber nun Gott? Hell oder dunkel? Wie ist das Verhältnis von Jesus, dem Individuum und Gott, dem ungreifbaren unfasslichen Ursprung und Geheimnis? Die Frage hat die christliche Theologie seit ihren Anfängen umgetrieben. Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott, unvermischt eine Person in zwei Naturen, sagt das Konzil von Chalzedon im Jahr 451. Das Konzil formuliert eine aporetische Aussage, für die es keine rationale Lösung gibt. Der englische Theologe Graham Ward erläutert: bejaht man die individuelle Seite, verliert man die universale, bejaht man die universale, verliert man die individuelle Seite. Ein Zen-Meister würde das als Koan bezeichnen.

Das theologische Problem ist tiefgreifend. Jesus, die konkrete historische Person mit einem individuellen Leib/Körper, hat zugleich eine universale Dimension, den "mystischen Leib Christi". Für die Befreiungstheologie z. B. ist der gekreuzigte Christus das unterdrückte, gekreuzigte Volk.

Nicht ans Geschlecht gebunden

Wie soll man die Körperlichkeit Jesu verstehen? Saskia Wendel und Aurica Nutt, beide systematische Theologinnen, haben dazu einen Sammelband aus geschlechtertheologischer Perspektive herausgegeben, "Reading the body of Christ". Unter anderem wird darin das Männerbild bedeutender konservativer Theologen wie Papst Benedikt XVI. und Hans Urs von Balthasar befragt - mit z.T . überraschenden Ergebnissen.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

.jpg)