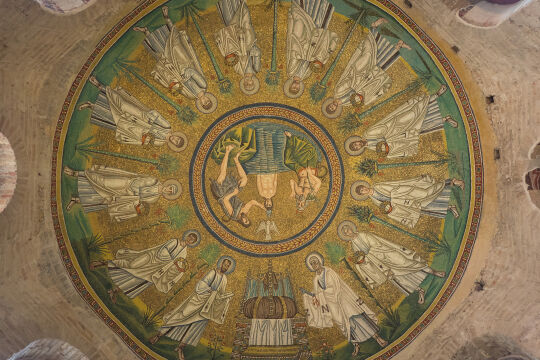

Unter dem Kreuz würfelten die römischen Soldaten um den unge-nähten, unteilbaren Leibrock Christi, um ihn nicht zu zerreißen, sondern in seiner Ungeteiltheit zu erhalten. Die symbolfreudige Sprache des Mittelalters bediente sich dieses Bildes, um in ihm den mystischen Sinn der Einheit und Unteilbarkeit der Kirche dargestellt zu sehen. Wie für den Evangelisten dieses Gewand zur Erfüllung der Weissagung beitrug, so wurde für den Gläubigen seine Ungeteiltheit zur fortwährenden Mahnung, denn jede Teilung wurde zum Verrat an einem Vermächtnis, das als Bitte um Wahrung der Einheit in die Passion des Herrn hineingestellt war. Diese Bitte des hohenpriesterlichen Gebets, „damit alle eins seien“, erinnert uns jedoch auch daran, daß die Kirche die Niedrigkeit und das Todesleiden Christi an ihrem Leib trägt. Hier wird das heilbringende Leiden des Herrn in seiner vollen Entfaltung gehemmt durch die Passionen des Menschen, der das Antlitz Gottes in sich und in der Gemeinschaft entstellt. Hier wird das Ärgernis offenbar, wenn der Christ nicht nur Schuld trägt für die Zerrissenheit der durch die Taufe Geeinten, sondern dieses Versagen dort fortsetzt, wo Geduld, Ehrlichkeit und Demut weichen, um der Versuchung zur Macht, zur Lüge und zur Hoffart Platz zu machen.

Die Versuchung zur Macht

Im Bemühen um die Wiedererlangung der Einheit erleben wir deshalb ebensosehr Zeugnisse hochherzigen Gottvertrauens und geduldigen Wartenkönnens wie einer ungeduldigen, triumphalen Haltung, die des Vertrauens auf die sieghafte Kraft der Gnade entbehrt.

Ist es denn wirklich die Schuld eines einzigen Mannes oder nicht vielmehr das Drängen von Generationen, die in ihrer Weise die Einheit wiederherstellen wollten, als Friedrich II. 1231 in seiner Konstitution „Inconsutilem tunicam“, die in ihren lateinischen Anfangsworten auf das ungenähte Gewand Christi verweist, die physische Vernichtung der Häretiker anordnete? In unheilvoller Weise wurde das Schwert des Königs an die Stelle des priester-Mchen Wortes gestellt. Eine vielleicht einmalige Notwendigkeit, der Gewalt mit Gewalt zu begegnen, und jene, die zum Schwert gegriffen hatten, seine Schärfe spüren zu lassen, wurde zum alltäglichen , Mittel aufgewertet. In dieser Versuchung zur Macht wurde das Unterliegen offenbar, weil die Geduld Gottes, der das Unkraut zusammen mit dem Weizen wachsen läßt, nicht zum Vorbild des menschlichen Handelns diente. Es herrscht nicht mehr die Maxime Gottes, sondern die Seines Widersachers, wenn ein so unerschrockener Kämpfer wie Athanasius vom Zwang sagt: „Er paßt zu Leuten, die kein Vertrauen zu ihrem eigenen Glauben haben. So macht es der Teufel, weil er keine eigene Wahrheit hat!“

Versuchung zur Flucht

Diese Ungeduld, die in der Versuchung zur Macht offenbar wird, kann sich jedoch auch in das Gegenteil verkehren; in die Schwäche, in den Mangel an Wahrhaftigkeit, in das Aufgeben der Treue sich selbst gegenüber. Die Verschleierung dessen, was das Gewissen als Wahrheit bezeugt, das Leisten von Versprechen, die nicht eingelöst werden können, all das weckt Hoffnungen, auf die eine um so größere Enttäuschung folgt. Diese Flucht vor der ehrlichen Begegnung mit dem Andersdenkenden ist dann nicht mehr eine geistige Auseinandersetzung, sondern ein Locken in den Hinterhalt.

Das Zurückweichen wird dann zur Untreue an der Sache Gottes, wenn die zeitlose Botschaft nicht nur von dem befreit wird, das unwesentliche Beigabe, geschichtliche Erscheinungsform oder der mißglückte Versuch einer überkommenen Ausdrucksweise war, sondern wenn der Kern der Verkündigung dem Zweifel preisgegeben wird. Die Überwindung aller echten Gegensätze darf niemals von der Vergewaltigung des eigenen Gewissens ausgehen, von dem blindwütigen Bekenntnis zum Fortschritt, der dann zum Widersprüchlichen der rückschreitenden Progression wird; nicht in einer Reduzierung der Wahrheit auf ganz wenige, unwidersprochene Inhalte, die ihre Probe vor der rein natürlichen Verstandserkenntnis bestehen, und im Verzicht auf alles, was die Offenbarung dem hinzufügt.

Der eine Glaube

Eine Predigt eignet sich nicht immer für eine schriftliche Veröffentlichung. Doch die Predigt, die Univ.-Prof. Dr. Alexander D o r d e 11 am 22. Jänner 1967 im Wiener Stephansdom im Rahmen der Weltgebetsoktav für die Einheit der Christen hielt, scheint uns von so grofjer Bedeutung zu sein, dafj wir sie auf diese Weise unseren Lesern vermitteln wollen, DJR pe(|aktion

Dieser Verzicht auf die Möglichkeit, zur wirklichen und erkennbaren Offenbarung vorzustoßen, müßte auch jene Wahrheiten fragwürdig erscheinen lassen, die allen Christen gemeinsam sind; dann wäre das Christentum nichts anderes als eine verschworene Gemeinschaft von Betrogenen und Betrügenden, die von der Botschaft, die sie verkünden, selbst nicht mehr überzeugt sind. Dann haben wir der Welt und den Engeln nicht mehr jenes Schauspiel geliefert, dessen sich Paulus rühmen durfte, sondern haben uns von Christus, dem Eckstein, entfernt und den Boden des Felsens verlassen, der uns als Garant der Wahrheit gegeben wurde. Die Kirche wäre nur noch Verkündenin eines reichlich unklar aufgefaßten höheren Wesens, eine Hüterin der Moral mit interdmistischer Bedeutung, im Besitz einer vorerst noch gewährten Duldung. Sagen wir es doch ganz offen: Die Überwindung religiöser Gegensätzlichkeiten durch Verzicht auf eine geoffenbarte Wahrheit stellt die Menschheit in einen luftleeren Raum, dessen Vakuum sich nicht halten kann. Was dann in diesen luftleeren Raum eingeströmt ist, sei es als System oder als dessen unbarmherzige Verwirklichung, hat uns den Inquisitoren des 20. Jahrhunderts ausgeliefert, jenen Werkzeugen des totalitären Staates, der religiöse Neutralität verspricht und die Gegenkirche errichet.

Darum dürfen wir als Christen weder die Tragweite der Verbundenheit — und sie wiegt stärker als alles Trennende — noch das Vorhandensein der noch nicht verwirklichten Einheit übersehen. Wo der eine Glaube an Christus und die eine Taufe uns geeint haben, sind wir nicht nur überzeugungsmäßig, sondern auch seinsmäßig zusammengeschlossen. Wo aber Gegensätze vorhanden sind, sind sie eine Gewissensfrage, die von jedem Ehrfurcht vor dem Gewissen des anderen fordert. Mit wieviel mehr Recht können wir heute das Wort des Kirchenlehrers Thomas von Aquin auf den Andersdenkenden, ob Christ oder NichtChrist, anwenden: „Wer sich zu Christus bekennt, ohne an Ihn zu glauben, sündigt schwer.“ Eine echte Gewissensfrage läßt sich daher weder durch Macht noch durch Diplomatie aus der Welt schaffen.

Aus diesem Bekenntnis zum unveräußerlichen Besitz der Wahrheit kann jedoch eine dritte Versuchung erwachsen: die Überheblichkeit, die mit triumphierender Gebärde auf das Schuldbekenntnis des anderen wartet. Hier wäre eines verkannt worden, was zum Geheimnis des Reiches Gottes gehört: sein Fortleben als ein Leib, in dem die Krankheit eines Gliedes mitverschuldet werden kann durch das Versagen des anderen. Wir stehen von Gott nicht in der vertikalen Beziehung des Menschen nach oben, sondern im Kräftespiel horizontaler Verbundenheiten. Es wäre zwar nicht unrichtig, aber dennoch zu wenig, wollte man sagen: Die Trennung ist ein Strafgericht Gottes. Diesem Gericht geht etwas voraus, das der Gemeinschaft innewohnt: ihre Schdcksalsgemein-schaft in der Sünde. Jeder trägt die Verantwortung für sein Tun vor seinem Gewissen und für sich selbst, kann aber der Verantwortlichkeit für das Versagen in der geheimnisvollen Verbundenheit nicht entgehen. Eine Kirche mit Makeln und Runzeln ist das Werk menschlicher Unzulänglichkeit, die das Werk Christi entstellt, ein Widerspruch gegen den

Photo: magnum

Plan Gottes, der uns gewähren läßt, weil Er Zeit hat und in Seiner Geduld den Menschen nicht zwingt, sondern einlädt.

Das mag nach einem opportunistischen „Mea culpa“ klingen, in einer Zeit, die Schuldbekenntnisse erwartet und liebt. In diesem Bekenntnis liegt jedoch eine tiefere Einsicht in geschichtslose Zusammenhänge, ein Bekenntnis nicht nur aus dem Mund einer Kirche, die

äußerlich ohnmächtig geworden ist, sondern die sich ihres Versagens nicht erst heute bewußt geworden ist. Wie sollte man sonst die Worte eines Papstes verstehen, der, wie Innozenz III., den Höhepunkt der äußeren Macht versinnbildet hat, wenn er klagt: „Die Verderbnis des Volkes hat ihre Hauptquelle beim Klerus. Von dort pflanzen sich die Übel der Christenheit fort. Der Glaube wird geschwächt, die Gerechtigkeit mit Füßen getreten. Die Häretiker vermehren sich, die Schismatiker werden kühn, die Ungläubigen erstarken.“ Wenn dieses Schuldbekenntnis im Namen des Klerus abgelegt wurde, der sich zuerst für das Schicksal der Kirche verantwortlich fühlte, so dürfen wir in einer Zeit, die Volk und Klerus zu gemeinsamer Verantwortlichkeit aufruft, weil die eine Taufe Quelle gemeinsamer Verpflichtungen, gemeinsamer Sorge und gemeinsamer Verantwortung ist. dieses Schuldbekenntnis erneuern.

Die Kraft des Gebets

In dieser Gesinnung der Absage an die Macht, an die Unaufrichtig-keit und Halbheit, an die triumphale Gebärde, sind wir in diese Woche des Gebets eingetreten.

Es hätte eine Woche der Begegnung im Wort sein können, um durch gegenseitiges Kennenlernen frei von Vorurteilen zu werden. Es hätte eine Woche der gemeinsamen Aktion werden können, um jenen Hilfe angedeihen zu lassen, die durch Hunger und Elend, Krieg und Katastrophen heimgesucht, auf die Tat der Christen warten. — Jene aber, die diese Woche ins Leben gerufen haben, stellten das Gebet an erste Stelle.

In diesem Wort „Gebet“ liegt vielleicht Resignation. Alle Mittel haben versagt, die Hoffnung ist geschwunden, so bleibt „nur“ das Gebet. Wenn wir in der täglichen Not die Hände falten, so mag darin Resignation liegen, denn es muß im Gebet auch die Kraft zum Verzicht enthalten sein, da Gott sich durch unser Gebet nicht zwingen läßt. Er gibt uns Leben, Gesundheit und Brot, Er kann aber diese Gaben, trotz des Gebets, vorenthalten, wenn Seine Vorsehung andere Wege gehen will. Dort aber, wo der Mensch um die Gnade ruft, verweigert Gott sie nicht, weil Er das Heil aller Menschen will. Dieses Heil ist nicht Sache unseres Laufens oder Wollens, sondern ein Geschenk des sich erbarmenden Gottes.

Die menschlichen Kräfte übersteigend

Das Gebet in dieser Woche bedeutet mehr als das Falten der Hände und das Zwiegespräch mit Gott. In ihm Hegt das Bewußtsein der Verbundenheit aller im mystischen Leib Christi. In diese Gemeinschaft wollen wir Kräfte verströmen lassen, die nicht zum Niedergang, sondern zum Aufbruch drängen. Darin liegt die Buße für die eigenen Sünden, die Sühne für das Versagen anderer, die Erneuerung des eigenen Lebens nach dem Evangelium, die Erneuerung der Kirche auf dem Weg der Pilgerschaft zu Christus. Dieses geläuterte und alle umfassende Gebet wird von uns allen verrichtet, die wir durch die Taufe der einen Kirche angehören, es wird verrichtet für jene, die durch die Gnade Gottes als Brüder in Christus mit uns geheimnisvoll verbunden sind, es wird schließlich für alle jene verrichtet, die mit uns durch Adam Brüder geworden sind, um durch die Gnade des zweiten Adam, Christus, der für alle gestorben ist, das Heil zu erlangen. Diese Woche des gemeinsamen Gebets läßt Christus in unserer Mitte weilen, „denn wo zwei oder drei in Meinem Namen sind, da bin ich mitten unter ihnen“.

Das Gebet der Christenheit ist schließlich ein Beten der Menschen, das nicht nur von unten nach oben dringt, sondern das auch vom Vertrauen getragen wird, daß von dort eine Kraft zurückströme, weil die Wiedervereingung aller Christen die menschlichen Kräfte und Fähigkeiten übersteigt. Darum setzen wir unsere Hoffnung auf das Gebet Christi für die Kirche, auf die Liebe des Vaters zu uns und auf die Kraft des Heiligen Geistes.

.jpg)