„Alle sollen vom Netz profitieren“

Wie gerecht ist das Internet und können wir der Übermacht der Digitalkonzerne überhaupt noch entgehen? Ingrid Brodnig im Gespräch zu ihrem neuen Buch.

Wie gerecht ist das Internet und können wir der Übermacht der Digitalkonzerne überhaupt noch entgehen? Ingrid Brodnig im Gespräch zu ihrem neuen Buch.

Der Siegeszug des Internets bringt neue Herausforderungen mit sich. Der Bürger hat scheinbar immer weniger Einfluss und Rechte, während große IT-Konzerne das Sagen haben. Digital-Expertin Ingrid Brodnig beschreibt in ihrem neuen Buch, warum wir als Gesellschaft für ein gerechtes Internet kämpfen müssen. Im Gespräch mit der FURCHE erklärt sie, wie das vonstatten gehen soll.

DIE FURCHE: Sie schreiben in Ihrem neuen Buch, dass Sie dem technologischen Fortschritt gegenüber bisher immer optimistisch eingestellt waren. In den vergangenen Jahren hat sich das aber geändert, Sie sagen, die Digitalisierung sei uns entglitten. Was ist passiert?

Ingrid Brodnig: Ich glaube, dass die Anfangsjahre, gerade als das Web zur Normalität geworden ist, von einer unglaublichen Begeisterung und Zukunftshoffnung getrieben waren. Und in dieser Begeisterung inbegriffen war der Glaube, das Netz würde die Welt verbessern, dass alle profitieren und es von selbst für mehr Demokratisierung sorgen würde. Jetzt sieht man aber, dass auch sehr undemokratische Dinge im Internet passieren können: von Einschüchterung und Hasskommentaren bis hin zu Wahlmanipulationsversuchen. Außerdem haben wir nicht genau hingesehen, wie riesige neue Unternehmen heranwachsen. Und jetzt sind sie so groß geworden, dass sie die Spielregeln unseres digitalen Miteinanders definieren, anstatt dass wir Bürger gesellschaftliche Regeln einführen.

DIE FURCHE: Wo wären zum Beispiel gesellschaftliche Regeln nötig?

Brodnig: Zurzeit gibt es wieder eine Debatte über bezahlte politische Werbung in den sozialen Netzwerken. Bei Twitter soll sie nicht mehr erlaubt werden, Facebook will sie weiterhin ermöglichen. Es ist aber ein Problem, wenn wir diese Entscheidung den Plattformen oder einem Firmenchef überlassen. Denn eigentlich sollte die Gesellschaft bestimmen, welche Regeln es für politische Werbung im Wahlkampf geben soll. Die Debatte ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir uns zu sehr darauf verlassen haben, dass die Digitalisierung automatisch gut für den Bürger ist.

Ingrid Brodnig

Ingrid Brodnig beschäftigt sich als Autorin und Journalistin mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf die Gesellschaft. 2017 wurde sie zum Digital Champion Österreichs in der EU ernannt.

Ingrid Brodnig beschäftigt sich als Autorin und Journalistin mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf die Gesellschaft. 2017 wurde sie zum Digital Champion Österreichs in der EU ernannt.

DIE FURCHE: Wer sind die Gewinner und Verlierer der Digitalisierung?

Brodnig: Ganz pauschal kann man das nicht sagen, denn wir als User profitieren natürlich auch von nützlichen Tools. Es ist etwa praktisch, wie gut ich mit meiner Familie oder mit Freunden, die weit weg leben, kommunizieren kann. Und es ist auch angenehm, dass viele dieser Dinge gratis sind. Aber das Problem ist, sie sind nicht wirklich gratis. Wir zahlen mit Daten, mit Aufmerksamkeit, mit unserer Zeit. Es laufen ständig Transaktionen im Hintergrund ab und es ist unfair, dass wir nicht durchschauen können, welchen Gegenwert wir leisten. Wer sicher ein Verlierer ist, sind europäische Staaten. Denn wir sehen, dass die Digitalkonzerne, die ungeheuer hohe Umsätze gerade auch in Europa machen, auf legale Weise nur sehr wenige Steuern zahlen. Also sind wir alle am Ende die Verlierer, weil wir mit weniger Steuergeld auskommen müssen. Ganz klar die Gewinner sind hingegen genau diese großen Digitalunternehmen, die in unserer Wirtschaft zu Riesen herangewachsen sind.

DIE FURCHE: Wie könnte man die Macht dieser Unternehmen beschränken?

Brodnig: Die Politik hat durchaus die Möglichkeit einzugreifen, im schlimmsten Fall können Unternehmen sogar zerschlagen werden. Davor gibt es natürlich sanftere Schritte. Das Wichtigste ist ein strenges Wettbewerbsrecht. Wettbewerbsbehörden können marktbeherrschenden Unternehmen Auflagen machen, auch was den Kauf von Mitbewerbern angeht. Heute wissen wir, dass Digitalriesen wie Google und Facebook nicht nur aus eigener Innovation so erfolgreich geworden sind, sondern auch deswegen, weil sie innovative Anbieter aus anderen Märkten gekauft haben. Das klassische Beispiel ist Facebook, das Instagram für eine Milliarde Dollar und WhatsApp für 22 Milliarden Dollar erworben hat. Das führt natürlich dazu, dass wir jetzt viel weniger Wettbewerb am Markt haben. Einige der populärsten Social Media Apps gehören nur einem Unternehmen. Dabei wäre es schon interessant gewesen, wie Instagram heute aussehen würde, hätte Facebook es nicht kaufen dürfen. Was die Übernahme von WhatsApp durch Facebook betrifft, gehen viele Experten davon aus, dass die EU-Kommission das heute nicht mehr erlauben würde.

DIE FURCHE: Warum?

Brodnig: Weil die Politik dazugelernt hat – auch über ärgerliche Erfahrungen. Facebook hat damals vor den EU-Behörden erklärt, dass es sehr schwierig sei, die Daten von WhatsApp mit Facebook zu verknüpfen. Aber genau das ist dann zwei Jahre später passiert. Seither verleibt sich Facebook auch die Handynummern, die User in WhatsApp angegeben haben, für Werbezwecke ein. Mein Eindruck ist: Die EU hat mittlerweile verstanden, wie wertvoll solche Daten sind.

Die Digitalkonzerne sind so groß geworden, dass sie die Spielregeln unseres digitalen Miteinanders definieren.

DIE FURCHE: Jetzt ist es wohl zu spät, noch etwas daran zu ändern ...

Brodnig: Es wäre natürlich das Beste gewesen, man hätte das damals verhindert. Jetzt muss die Politik umso strenger hinschauen, gerade, weil Google und Facebook so groß geworden sind. Denn es spielt sehr wohl eine Rolle für uns User, wie mächtig die Internetkonzerne sind. Zum Beispiel ist es gar nicht so leicht, WhatsApp zu boykottieren, weil so viele Leute diesen Dienst verwenden. In der Psychologie nennt man das Herdeneffekte. Wir orientieren uns an unserem Umfeld. Und weil wir uns nicht ausgeschlossen fühlen wollen, nutzen wir die gleichen Apps wie unsere Freunde. Das ist Marktmacht.

DIE FURCHE: Wir haben bisher nur von der Macht amerikanischer Konzerne gesprochen. Gibt es auch ein anderes Modell des Internet?

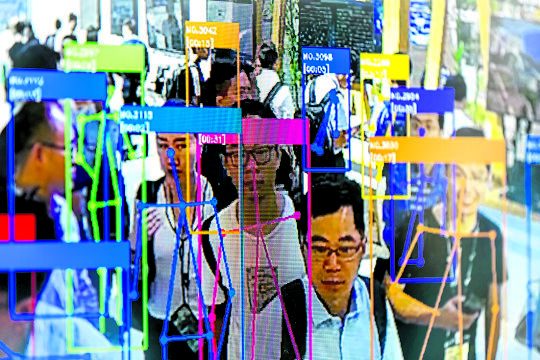

Brodnig: Wir sehen, dass es eine Zweiteilung gibt. Der einzige andere Staat neben den USA, der es geschafft hat, eine eigene Variante des Internets zu gründen, ist China. Es handelt sich hier allerdings um ein autoritäres Regime, das keine Bürgerrechte wie wir in Europa hat. Der Staat macht massiv Vorgaben und blockiert viele Dienste und Seiten, es gibt Zensur. Aber dadurch, dass Facebook, WhatsApp und Google in China nicht nutzbar sind, sind chinesische Alternativen entstanden. Diese sind nicht per se staatlich, stehen jedoch unter staatlichen Auflagen. Auf der anderen Seite haben wir das amerikanische Internet, das von wenig Regulierung und Datenschutz geprägt ist, dafür stark auf die unternehmerische Freiheit setzt. Wir Europäer nutzen zum größten Teil das amerikanische Internet mit. Dabei ist es eigentlich tragisch, dass wir es bisher nicht geschafft haben eine europäische Version des Internets zu gründen.

DIE FURCHE: Wie könnte ein europäisches Internet aussehen?

Brodnig: Basierend auf unseren europäischen Wertevorstellungen: mehr Konsumentenschutz, mehr Datenschutz, mehr Schutz vor Unternehmen – etwa Auskunftsrechte und Mindeststandards, die von der Gesellschaft vorgegeben werden und nicht von Unternehmen. Gleichzeitig aber auch mehr Schutz vor dem Staat, als das in China der Fall ist. Denn natürlich muss geregelt werden, welche Daten die öffentliche Hand sammelt und wie sie diese verarbeitet. Da geht es zum Beispiel auch darum, welche Form der Überwachung die Polizei anwendet. Und wenn wir schon über ein gerechtes Internet sprechen, dann müssen wir auch dringend über die Steuerfrage reden. Weil es einfach unfair ist, wenn einige der profitabelsten und umsatzstärksten Unternehmen im großen Stil Steuern vermeiden. Zahlen der EU-Kommission besagen, dass ein Unternehmen mit digitalem Geschäftsmodell effektiv weniger als die Hälfte von dem an Steuern zahlt, was ein Unternehmen mit klassischem Geschäftsmodell beiträgt. Dabei gäbe es durchaus Ansätze die Steuerlogik umzustellen. Es braucht nur mehr politischen Druck, dass Europa hier ernsthafte Schritte setzt.

Wenn wir über ein gerechtes Internet sprechen, dann müssen wir auch über die Steuerfrage reden.

DIE FURCHE: Es gibt auch die Idee staatlicher Social-Media-Netzwerke, eine Art staatliches Facebook. Was halten Sie davon?

Brodnig: Ich glaube nicht, dass der Staat soziale Netzwerke betreiben kann oder soll. Ein Staatsmedium wäre schon alleine logistisch schwierig, eine Regierung oder ein Ministerium ist ja keine Programmierstube. Es wäre aber durchaus sinnvoll, gebührenfinanzierte Netzwerke im öffentlich-rechtlichen Rundfunk anzusiedeln, als eine Art Diskussionsraum für die Gesellschaft. Der Öffentlich-Rechtliche ist ja auch nach demokratischen Idealen aufgebaut. Man muss bedenken: Immerhin drei Millionen Österreicher nutzen täglich Facebook. Was sie dort lesen, entscheidet deren Algorithmus. Wir wissen nicht genau, nach welchen Kriterien die Software vorgeht, weil die großen Plattformen das nicht verraten. Hier sollte der Staat die bestehenden Netzwerke auch mehr zur Verantwortung ziehen, sodass diese mehr offenlegen müssen. Es braucht mehr Transparenz und Sicherheitsinstrumente für die Konsumenten.

DIE FURCHE: Wie könnte das aussehen?

Brodnig: Zum Beispiel gibt es die Idee des Beipackzettels für Algorithmen. Das heißt, dass mir als User einer Plattform erklärt wird, wie die Software funktioniert und welche Nebeneffekte auftreten können – ähnlich wie bei Medikamenten. Ich vergleiche das gerne mit dem Auto: In der Frühphase gab es noch keine Auflagen und Sicherheitsvorkehrungen. Aber je schneller Autos fahren konnten und je mehr Menschen damit auf den Straßen unterwegs waren, desto mehr Regeln wurden beschlossen. Und ich glaube, das Gleiche ist mit dem Internet nötig. Je wichtiger und mächtiger digitale Tools werden, desto mehr Sicherheitsauflagen müssen wir einbauen.

DIE FURCHE: Warum ist bisher so wenig passiert, um das Internet transparenter und demokratischer zu gestalten?

Brodnig: Das Internet ist de facto Mitte der 1990er Jahre für die breite Bevölkerung relevant geworden. Das ist aus politischer Sicht eine kurze Zeit. Wir sind zudem mit sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten konfrontiert: Digitalunternehmen wollen so schnell wie möglich Märkte erobern. In der Politik und im juristischen System ist es eher das Ziel, sich möglichst langsam zu bewegen, dafür gründlich zu analysieren. Das ist Rechtsstaatlichkeit. Jetzt sehen wir, dass von den Digitalkonzernen bereits Fakten geschaffen worden sind. Die Herausforderung der nächsten Jahre wird es sein, dass die Politik oder auch Gerichte manche dieser Fakten zurückbauen. Ein weiteres Problem ist, dass wir es sehr oft mit unsichtbaren Vorgängen zu tun haben. Wenn mein Handy regelmäßig Daten weiterleitet, dann sehe ich das nicht. Das hat lange erschwert, dass Menschen begreifen, wie die digitalen Geschäftsmodelle funktionieren.

DIE FURCHE: Wird in Zukunft mehr passieren?

Brodnig: Ich glaube schon, dass sich jetzt etwas ändert. Politiker nehmen die Digitalisierung zunehmend ernst, weil sie auch selbst von den Schattenseiten betroffen sind. Etwa während Wahlkämpfen, wenn sie sehen, dass unseriöse Werbung geschalten wird, oder dass sie auf Plattformen mit Hass konfrontiert sind.

Wir können nicht davon ausgehen, dass der Wohlstand automatisch auf alle verteilt wird. Wir müssen einfordern, dass auch wir als Gesellschaft daran teilhaben.

DIE FURCHE: Nun breitet sich die Digitalisierung auch auf viele weitere Bereiche unseres Lebens aus. Wie beeinflusst etwa die Automatisierung den Arbeitsmarkt?

Brodnig: Tatsächlich steht der Arbeitsmarkt gerade am Beginn einer weiteren Veränderung. Roboter und Algorithmen werden immer besser darin, einzelne Tätigkeiten des Menschen zu ersetzen. Realistisch betrachtet wissen wir nicht, wie viele Jobs automatisierbar sind. Die Schätzungen gehen weit auseinander. Das reicht von 14 Prozent bei der OECD bis hin zu einer Studie aus Oxford, die voraussagt, dass 47 Prozent der amerikanischen Jobs gefährdet sind. Selbst wenn nur ein kleiner Teil der Jobs wegfällt, müssen wir darüber reden, wie wir Menschen, die womöglich gar keinen Job mehr finden, trotzdem ein würdevolles Leben ermöglichen. Aber ich glaube, es geht nicht nur um die Anzahl der Jobs, sondern auch deren Qualität. Schon jetzt gibt es in der Digitalbranche teilweise sehr schlecht bezahlte Jobs. Manche digitalen Geschäftsmodelle bauen sogar auf prekären Beschäftigungsverhältnissen auf. Der Uber-Fahrer ist das klassische Beispiel dafür.

DIE FURCHE: Die Hoffnung, dass durch die Digitalisierung unbeliebte und schlecht bezahlte Jobs wegfallen, wird sich also voraussichtlich nicht erfüllen?

Brodnig: Gerade in der Digitalbranche ist die Kluft zwischen sehr gut und sehr schlecht bezahlten Jobs groß. Denkt man an Google und Facebook als Arbeitgeber, fallen einem womöglich Schilderungen ein, wonach Mitarbeiter gratis am Unternehmenscampus essen dürfen oder dort ins Fitnessstudio gehen können. Das gilt aber vor allem für die Programmierer und die Manager. Weniger bekannt ist, dass diese Unternehmen auch Leiharbeiter oder temporäre Mitarbeiter engagieren, und bei denen schaut die Bezahlung ganz anders aus. Für Facebook arbeiten beispielsweise Moderatoren, die Postings auf Hasskommentare und auf furchtbare Dinge wie Kinderpornografie und extremistische Inhalte überprüfen. Das ist psychisch sehr belastend. Diese Moderatoren sind aber bei einem Zulieferer angestellt und verdienen nur einen Bruchteil dessen, was ein Facebook-Mitarbeiter durchschnittlich bekommt – das zeigten im Frühjahr Zahlen aus den USA. Und das steht in keiner Relation dazu, wie wohlhabend diese Unternehmen sind.

DIE FURCHE: Die Digitalisierung wird also nur einem kleinen Kreis zu mehr Reichtum verhelfen?

Brodnig: Ich habe noch immer die Hoffnung, dass alle vom Netz und der Digitalisierung profitieren können. Denn es wird ja nicht weniger produziert, in vielen Fällen wird mehr produziert und das effizienter. So entsteht mehr Reichtum. Wir müssen nur einfordern, dass auch wir als Gesellschaft daran teilhaben. Das ist wie bei der industriellen Revolution. Ökonomen sagen darauf gerne, man soll nicht besorgt sein, weil jede industrielle Revolution am Ende gut ausgegangen ist und alle in der Gesellschaft profitiert haben. Ja, das stimmt. Aber dabei wird eines ausgeblendet: Dieses Ergebnis musste hart erkämpft werden. Das moderne Arbeitsrecht kam nicht automatisch mit der Einführung der Fabriken. Am Anfang gab es dort Kinderarbeit und die Arbeiter mussten in erbärmlichen Zuständen leben. Erst Schritt für Schritt wurde das verbessert. Ähnlich ist das heute mit der Digitalisierung. Wir können nicht davon ausgehen, dass der Wohlstand automatisch auf alle verteilt wird.

Das Gute ist: Wir Menschen haben immer die Chance, unsere Gesellschaft selbst zu gestalten. Jetzt ist die Phase, in der wir die Digitalisierung formen können, damit es nicht so schlimm wird.

Übermacht im Netz

Warum wir für ein gerechtes Internet kämpfen müssen

Von Ingrid Brodnig

Brandstätter 2019

208 S., Hardcover, € 20,–

.png)