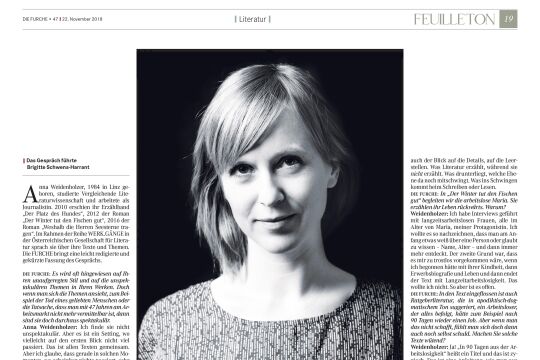

Wie stellen wir uns das Fremde vor? Warum gibt es so viele Berührungsängste? Und wie verändern interkulturelle Erfahrungen die Perspektive? Drei persönliche Zugänge.

Alle drei Diskutanten beschäftigen sich intensiv mit dem Fremden und machen eine Art interkulturelle Übersetzungstätigkeit: Diplomat Albert Rohan auf politischer Ebene, Schriftsteller Doron Rabinovici in seiner literarischen Arbeit und auch Dolmetscherin Mascha Dabic durch das Jonglieren mit Worten.

Die Furche: Wie erinnern Sie Ihre erste Erfahrung mit dem Fremden?

Mascha Dabic: Das war 1992, als ich mit meiner Familie von Sarajevo nach Österreich kam. Am schwierigsten war für mich, dass ich die Sprache nicht verstand. Natürlich habe ich die Umgebung als fremd wahrgenommen. Die Situation war beängstigend, denn der Krieg in Bosnien ist dem allem vorausgegangen. Aber menschlich habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit Mitschülern und Lehrern. Binnen eines Jahres habe ich dann gut Deutsch gelernt.

Doron Rabinovici: Ich bin als Dreijähriger in den Sechzigerjahren von Tel Aviv nach Wien übersiedelt und kann mich noch erinnern, dass ich an der Hand meiner Mutter hier herumgegangen bin und sehr erstaunt war, dass die Kinder nicht wie in Tel Aviv auf der Straße spielen. Für mich stellte sich die Stadt ganz grau dar. Ich habe die Leute auf Hebräisch angeschrien und "Esel“ geschimpft: "Ich bin so klein und kann schon sprechen und du bist so groß und verstehst mich nicht!“ Dann musste ich so schnell wie möglich Deutsch lernen.

Albert Rohan: Ich wurde 1945, im Alter von neun Jahren, zum Flüchtling im eigenen Land. Wir mussten unser Zuhause in Wien verlassen. Wir haben nicht das Land gewechselt, aber trotzdem habe ich es als große Veränderung empfunden. Meinen ersten wirklichen Kontakt mit einem anderen Land hatte ich als 17-jähriger Schüler, als ich in eine Jesuitenschule in der Bretagne kam. Plötzlich hat sich alles auf Französisch abgespielt. Ich erinnere mich auch noch gut, wie schwierig es in Belgrad war, mir eine Wohnung zu suchen, weil ich das Kyrillische nicht lesen konnte. Ich bin mit dem Auto herumgefahren und konnte die Straßennamen nicht lesen.

Rabinovici: Ich erlebe es immer wieder, dass Leute in der Straßenbahn, die sich in einer anderen Sprache unterhalten, gesagt bekommen: "Hier reden wir Deutsch!“ Weil automatisch davon ausgegangen wird, dass man im Deutschen nicht so gut sei, nur weil man eine andere Sprache spricht. Aber das ist nicht meine Lebenserfahrung. In meiner Familie ist es schwer zu definieren, welche nun die Muttersprache ist. Meine Mutter wurde in Paris geboren, ihre Muttersprachen waren Polnisch und Jiddisch, mein Vater wiederum gelangte aus Rumänien nach Palästina.

Die Furche: Was fangen Sie mit dem Begriff "fremd“ an sich an?

Rabinovici: Vieles. Meiner Tochter sage ich: "Geh nicht mit Fremden mit!“ Damit meine ich aber nicht jemanden, der eine andere Sprache spricht. Ich glaube, dass meine Tochter längere Zeit keinen Unterschied machte der Hautfarbe wegen, wenn sie fremde Kinder kennengelernt hat. In einem gewissen Alter aber reagieren Kinder stark auf jeden Unbekannten, der in die Wohnung kommt. Was fremd ist, liegt also in unserem Auge.

Rohan: Wenn man unter "fremd“ das andere versteht, gibt es natürlich fremde Sprachen, fremde Gesichtsfarben, fremde Religionen und Lebensarten. Bei mir schwingen da überhaupt keine Wertungen oder negativen Gefühle mit. Ich finde das Fremde hoch interessant und freue mich, wenn ich am Graben zehn verschiedene Sprachen höre. Ich habe mich auch immer gefreut, in fremde Gegenden zu kommen, um das Neue zu absorbieren und vielleicht etwas Positives mitzunehmen.

Dabic: Es gibt Dinge, die sind unbekannt, aber trotzdem nicht fremd. Und dann kann es Situationen oder Menschen geben, die zwar bekannt sind, und einem trotzdem fremd sind. Ich denke, man hört dann auf, fremd zu sein, wenn man Rechte und Pflichten hat. Insofern ist Arbeit ein Faktor, der einen Menschen in einer Gesellschaft weniger fremd werden lässt. Und natürlich auch zwischenmenschliche Beziehungen. Fremdsein ist aber nicht unbedingt ein Zustand, den man um jeden Preis überwinden muss. Es kann auch eine Stärke sein, weil es aus der Distanz einen klareren Blick ermöglicht.

Rabinovici: Interessanterweise gibt es eine Überschneidung der Wörter "eigen“ und "fremd“: Wenn ich sage "Das ist mir eigen“, meine ich, "Das ist mir fremd“. Deswegen glaube ich, es bringt einem viel, sich mit dem Fremdesten auseinanderzusetzen. Es gibt diese neuro-psychologischen Spiele: Auf demselben Bild sieht man auf der einen Seite eine Vase, auf der anderen Seite zwei Gesichter. Ich kenne einen Chinesen, der in Wien chinesische Lokale führt, sein Bruder macht in Peking ein Wiener Restaurant. Welches ist nun das chinesische und welches das österreichische Lokal?

Rohan: Wir definieren das Fremde immer nach gewissen Kriterien: Sprache, Religion etc. Aber es gibt auch das Fremde in der Weltanschauung. Ich kann Familienmitglieder als fremd empfinden in gewissen Ansichten, etwa wenn sie sagen, dass jetzt endlich Schluss sein muss mit der Berichterstattung über die NS-Zeit.

Rabinovici: Es gibt kaum eine fremdere Erfahrung als zwei Leute, die sich geliebt haben, und dann sagt eine Person: "Ich kann nicht einmal mehr die Anwesenheit deines Hemdes im Zimmer ertragen.“ Und man fragt sich wieso dasselbe, das man früher so lieb fand, einem jetzt Ekel bereitet.

Dabic: Etwas kann auch fremd gemacht werden: Gerade im ehemaligen Jugoslawien ist vieles durch politische Manipulation fremd gemacht worden, was ursprünglich nicht so fremd war. Ich konnte richtig beobachten, wie plötzlich diese Idee von den "anderen“ Volksgruppen verbreitet wurde. Ich bin aufgewachsen ohne dieses Denken, und plötzlich drehte sich alles nur mehr darum, ob der Nachbar Serbe, Kroate oder Moslem ist.

Rohan: Ich habe zwei Jahre in Jugoslawien gelebt, viele Jugoslawen von gemischten Eltern gekannt und war sicher, das wird funktionieren. Erschreckend, wie schnell das durch politische Manipulation umgeschwungen ist! Deswegen ist es wichtig mit unserer geschichtlichen Erfahrung des Nationalsozialismus, dass die Gesellschaft hellhörig ist - und bei den geringsten Vorkommnissen aufschreit.

Die Furche: Versöhnung ist ja ein langer und schwieriger Prozess.

Rabinovici: Ich bin beteiligt an einer Gedenkveranstaltung zu 20 Jahren Genozid in Ruanda. Dort gab es eine deutsche Rassentheorie, die die Belgier übernommen haben, weil Leute verschiedener Berufe durch eine Rassentheorie als Völker definiert wurden. Und weil der Kolonialismus dort so prägend war, haben sie diese konstruierte Rassentheorie übernommen, die dann im Völkermord endete. Das zeigt erstens: Was einmal passiert ist, kann wieder passieren. Wir leben in einer Welt nach Auschwitz und müssen uns bewusst sein, es ist nicht mehr dieselbe Welt. Diese ignorante Position, dass es egal ist, wenn man wen beleidigt, dass man so tut, als wäre man verfolgt von political correctness, das ist nicht richtig.

Die Furche: Sie haben alle sehr bunte Biografien. Wenn Sie Ihre Identität beschreiben, wie setzt sich das Tortendiagramm zusammen? Dabic: In mir leben sehr viele unterschiedliche Identitäten. Eine ganze Generalversammlung. Identität mit nationalen Zuschreibungen zu verknüpfen, habe ich mir schon lange abgewöhnt. Mich hat lange beschäftigt: Bin ich jetzt serbisch oder bosnisch? Erst später habe ich begriffen, dass diese jugoslawische Identität ein Konstrukt war wie jede nationale Identität. Warum eine ethnische Identität als besser oder als minderwertig angesehen wird, verstehe ich nicht.

Rabinovici: Ich bin an verschiedenen Orten ein anderer. Wenn ich in meine Geburtsheimat Israel fliege,ändern sich meine Fragestellungen. Was mir in Israel egal ist, regt mich hier auf und umgekehrt. Heimat ist für mich jener Ort, wo mir am fremdesten zumute ist. Gerade an Orten, wo ich die Sprache der Leute nicht verstehe, kommen mir alle sehr sympathisch vor. Zuviel Heimat zu haben ist schlecht, keine Heimat zu haben, ist auch nicht gut. Heimat wird erst wichtig, wenn sie einem geraubt wird.

Rohan: Ich fühle mich natürlich als Österreicher, aber auch als Europäer. Ich glaube an die Multi-Identität, denn ich habe in sechs verschiedenen Ländern gelebt und mich überall zu Hause gefühlt. Das Zuhause entsteht auch, wenn man sich auf die andere Lebensart einlässt. Je länger ich im Ausland gelebt habe, umso mehr haben sich meine Vorstellungen relativiert.

Die Furche: Herr Rabinovici, Sie sind in Österreich aufgewachsen, aber mit Ihrem jüdischen Hintergrund quasi eine Minderheit im eigenen Land.

Rabinovici: Österreich ist das Land, dessen Bürger ich bin und wo ich lebe. Gleichzeitig ist es ein Land, in dem jüdische Identität immer schon prekär war, nicht erst seit der Nazizeit. Und das spielt in meinem Leben eine große Rolle. Ich bezweifle, dass ich sonst an diesem Tisch säße. Ich bin in keiner Weise beeinträchtigt, aber aufgrund meiner Familiengeschichte sehr hellhörig gegenüber Rassismus, Kulturdünkel, Vergangenheits-Verleugnung. In meinem Schreiben gehe ich den Zwischentönen auf den Grund.

Die Furche: Frau Dabic, wie sind heute die Reaktionen auf Ihre bosnische Herkunft?

Dabic: Wegen des Namens wird man immer sofort gefragt: "Wo kommst du her?“ Und dann muss man erklären, warum man jetzt da ist - und das ist auf Dauer eigentlich sehr lästig. Andererseits gehört es zu meiner Biografie. Meine jugoslawische Herkunft hat mir ähnlich wie bei Doron Rabinovici eine Hellhörigkeit für gewisse Zwischentöne gegeben, und eine Skepsis gegenüber prekären Konstrukten wie dem Nationenbegriff.Die Furche: Herr Rohan, Sie waren als Berichterstatter in der Türkei-Kommission tätig. Die Türkei wird gern als Gegenfolie zur österreichischen Identität instrumentalisiert. Wie schätzen Sie den heimischen Umgang mit der Türkei ein?

Rohan: In Österreich spricht man immer von der "anderen Kultur“. Gemeint ist natürlich die andere Religion, nur ist das politisch nicht korrekt. Ich habe unseren ersten Bericht in der Industriellenvereinigung präsentiert, da ist man tatsächlich mit der Türkenbelagerung gekommen, und mit der Angst: "Wir werden jetzt moslemisiert!“ Ich habe gesagt: "Haben wir als Christen einen Minderwertigkeitskomplex? Die Türken sollten doch mehr Angst haben vor Europa, dass wir sie christianisieren. Wir sind 500 Millionen, sie sind 75 Millionen.“ Diese Stereotypen waren der Grund für die Gründung der Kommission, um eine objektivere Diskussion über die Argumente für und gegen einen EU-Beitritt der Türkei herbeizuführen.

Rabinovici: Je schwächer das Selbstverständnis einer Gesellschaft, umso mehr braucht sie das Fremd- und Feindbild. Wenn Europa nicht weiß, was es ist, kann es sich leichter daran anhalten, was es nicht ist. Die interessantere Frage wäre: Was will es sein?

Rohan: Meine prägende Erfahrung war die Arbeit bei der UNO. Dort ist es völlig egal, ob ein Mitarbeiter schwarz, gelb oder weiß ist. Es gibt nur zwei Typen: Den Tüchtigen und den weniger Tüchtigen. Mein Büronachbar in New York, ein Schwarzafrikaner, ist mein bester Freund geworden. Dabic: Im Rahmen einer UNO ist es leichter, Weltoffenheit mit den Kollegen zu üben als in prekären wirtschaftlichen Verhältnissen. Da genügt oft ein Funke, dass die ökonomische Ungerechtigkeit mit einer ethnisch-nationalen Ebene aufgeladen wird. Dann kommen Dinge heraus, die eigentlich nicht gestimmt haben, aber plötzlich wahr werden, weil man sie so herbeigeredet hat.

Blickwinkel

Was ist das Eigene und was das Fremde? - Eine Frage der Perspektive. "Ich kenne einen Chinesen, der in Wien Lokale führt, sein Bruder macht ein Wiener Restaurant in Peking. Welches ist nun das österreichische und welches das chinesische Lokal?“, fragt Schriftsteller Doron Rabinovici.

.jpg)