An seine Tante

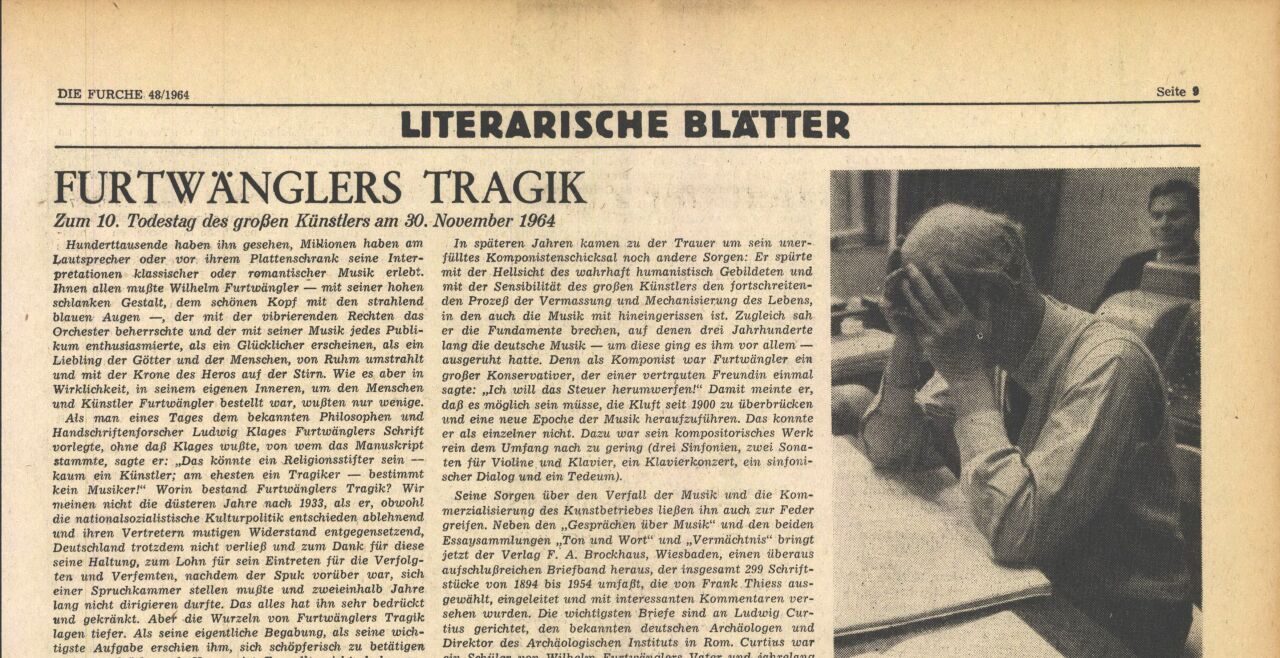

Minna Furtwängler

Tanneck, 6. April 1901

Morgen ist Ostern, und da will ich Dir auch wieder mal schreiben. Jetzt wäre ja die schöne Zeit wieder da, wo ich bei euch in Mannheim gewesen wäre, wenn die liebe Großmama noch lebte. Dann wäre es schön gewesen, und wir hätten eine Menge anfangen können. Aber so ist es nicht möglich. Aber hier ist es schließlich auch ganz schön. Alles ist noch in tiefem Schnee, und weiße Nebel liegen auf dem See. Und wenn die Sonne dann stellenweise durchdringt, sieht da? ganz eigentümlich aus. Dann wirft sie einen einzigen, weiten, blendendweißen Schein über den See, so weiß Und hell fast wie elektrisches Dicht.

Noten habe ich hier gar keine mit, außer der Neunten, die ich gerne auswendig lernen möchte. Ich soll ja auch nichts anderes üben als Fingerübungen, und so brauche ich dann auch nichts. Mein Gedächtnis hat sich jetzt schon sehr gebessert; viele Sätze aus den Sinfonien von Beethoven kann ich ganz von selbst auswendig, besonders die fünfte, die Eroioa und die achte. Und wie geht es Dir? Kannst Du das Trio lesen? Zu spielen ist es im ganzen ziemlich leicht. Meine neuen Fantasien sind sehr komisch ausgefallen, und Dir werden sie auch so vorkommen. Ich weiß nicht, wenn ich noch etwas komponiere, wird es wohl ganz anders werden. Uns geht es allen gut. Das Annele ist wieder ganz gesund, und die Mami sehr froh darum. Es war doch recht krank, aber die Tannecker Duft ist für sie gesund. Märchen und Walter sind sehr vergnügt. Die Heidi ist jetzt bei uns zu Besuch. Aber jetzt will ich schließen. Grüße alle von mir, die grüßbar sind, und sei selbst gegrüßt von Deinem

Willi An Karl Straube

Lübeck, 24. März 1915 Gertrudenstraße 7a

Ich habe die letzte Zeit blödsinnig viel zu tun gehabt und habe Ihnen deshalb noch nicht geschrieben. Nun lassen Sie mich zuerst dafür danken, daß Sie meinen Werken die Möglichkeit eines Weges in die Öffentlichkeit eröffnet haben. Peters schrieb mir schon vor längerer Zeit, ich habe ihm heute geantwortet. Die Partitur meines Tedeums habe ich ihm zwar nicht, wie er es wünschte, gleich eingeschickt, da ich dieselbe noch dringend einer, meinen jetzigen praktischen Erfahrungen entsprechenden Umarbeitung für bedürftig halte und sich das ganze Werk für „Verleger“-Augen dann besser präsentieren dürfte. Ich hoffe das Ende April zu machen. Hier habe ich überhaupt z. Zt. meine eigene handschriftliche Partitur, und die nur teilweise.

Wenn ich mit dem Quintett nur fertig werde! Die Aussicht der Leipziger Aufführung ist doch ein gewisser Stachel.

Über meine Hofkapellmeisterei in Mannheim werden Sie gewiß sehr unzufrieden sein. Ich habe die Sache tausendmal erwogen, auch mit Hausegger, und ich komme dazu, daß ich mich nicht für berechtigt halte, eine so große Verbesserung, die mir geradezu in den Schoß fällt, zurückzuweisen. Insbesondere, da dem nur das völlige Ausscheiden aus dem praktischen Beruf entgegensteht. Und im Grunde sehe ich die Sache als eine wesentliche Verkürzung meiner Kapellmeisterlehrzeit an. Ich bin überzeugt, daß ich in zwei Jahren soweit bin, wie ich eigentlich will, nämlich entweder die mir zusagende Konzertdirigentenstelle, die mir zur eigenen Arbeit Zeit läßt, oder die Möglichkeit eines ehrenvollen Ausscheidens aus dem Beruf (verbunden mit der Möglichkeit, später eventuell wieder hineinzukommen).

Zwar habe ich im Moment vieles zu thun, was meiner Natur ferner liegt. Trotzdem interessiert gerade das Theater und die Gesangsoper mich als Dirigent lebhaft, und in gewissem Sinne freue ich mich auch darauf. Außerdem habe ich ja auch Sinfoniekonzerte und immerhin ein bedeutend besseres Orchester.

Ich habe mich nur sehr wenig um diese Stellung bemüht. Umsomehr sehe ich es als eine Art Schicksalsfügung an, der ich folgen muß

Immer Ihr getreuer Wilhelm Furtwängler

An Ludwig Curtius

Stockholm, 21. Dezember 1920,

Grand Pensionat Dehn, Strandvägen 7

Hier, in Stockholm, habe ich Zeit und Veranlassung, an Dich zu denken und zu schreiben, auch wenn Du mir nicht geschrieben hättest. Daß Du mir geschrieben hast und was Du mir geschrieben hast, war mir wie Ausstrahlung meiner eigenen Gedanken, wie ein Glied derselben, und wenn ihr Inhalt zum Teil traurig genug ist, so empfinde ich doch voller Dankbarkeit, daß Du mich heute noch wie ehedem immerfort begleitest. Ich weiß es selber am besten, daß das Leben, das ich führe, nicht mein Leben ist, daß ich sozusagen im Begriff stehe, meine Erstgeburt, meine Seele um ein Linsengericht zu verkaufen. Aber es wird nicht geschehen; und so bitter es mich immer trifft, wenn ich daran denke, daß ich soviel Zeit verlieren muß, so sage ich mir doch, daß alles seine Zeit haben muß, daß das Schicksal irgendwie schon recht führen wird. Je mehr äußere Erfolge ich heute habe, desto früher kann ich den großen Schritt machen, den ich machen muß.

Ich versuche jetzt, von verschiedensten Seiten auf gefordert, dies und jenes (besonders über Beethoven) zu schreiben, und mache dabei traurige Erfahrungen. Statt daß es mir leichter würde als früher, mich zu äußern, wird es mir schwerer, und ich verliere fast Geduld und Lust. Ist das die Abgeschlossenheit und geistige Einsamkeit meines Lebens, oder die wachsende Erkenntnis, daß Lebendiges sich nicht aussprechen läßt. Ich habe das Gefühl, daß es nicht recht so ist. — Das Dirigieren nimmt mich allzu sehr in Anspruch; meine Zeit, meine Kraft, so daß buchstäblich für anderes nichts mehr

übrig bleibt; auch wenn ich in der Woche, wie ich es im allgemeinen habe, nur ein Konzert leite, so ist das, bei der Art, wie ich es thue, mehr als genug. Mich und meine Kräfte zu industrialisieren und zu amerikanisieren im großen Stil dazu bin ich ganz und gar nicht geeignet, habe auch keine Lust dazu.

Aber das weißt Du ja längst alles. Ich werde nur alle Tage von neuem daran erinnert, deshalb diese Ausführlichkeit.

Immer Dein getreuer W. An Ludwig Curtius

Bayreuth (ohne Datum, wahrscheinlich August 1931) Friedrichsthal (Post Laineck) bei Feustel

Daß ich Dein Verhältnis zu Wagner ändern kann, schmeichle ich mir selber nicht. Ich muß auch selbst gestehen — gerade wie ich nun hier das alles so vor mir sehe —, daß mir die Opposition gegen die Wagnerei — nicht gegen Wagner selber — nur allzu verständlich ist und daß bei aller ungeheuerlichen Genialität des Wagnerschen Werkes auch Elemente dabei sind, die sensible Naturen mit Notwendigkeit zu einer Art Gegenwehr zwingen. Insbesondere bei einer Theateraufführung, wo durch die Darstellung und das Drum und Dran, das was Wagner eigentlich im Sinn hatte, oft bis zur Unkenntlichkeit entstellt wird. (Leider auch hier.) Ob und wieweit ich auf die Dauer hier mitmache, ist mir inzwischen problematisch geworden. Wie überall, so spielen auch hier die besonderen menschlichen Verhältnisse eine übergroße Rolle

Was Du aber sonst darüber schreibst, daß die Deutschen sich durch sinnlose Kritik die Wirkung ihrer eigenen Großen verderben (und daß Du schon deshalb kaum mehr den Mut hättest, Dich gegen R. Wagner zu wenden), ist ja dasselbe, was ich seit Jahren und Jahren immer wieder sage. (Du erinnerst Dich wohl noch an unser Gespräch über Brahms.) Mag diese Kritik auch zum Teil zum dogmatischen Aufbau unserer eigenen Seele gehören, ich sehe darüber hinaus — und das vor allem ist es, was mich seit langem so maßlos erregt — eine Flucht vor der Verantwortung, eine Flucht vor sich selber darin, die, wenn sie nicht schon das Ende ist, geradewegs zum Ende führen muß. Daß ich als Künstler so sehr darunter leide, daß mir meine eigene künstlerische Arbeit — an die ich heute genauso glaube, wie mit 20 Jahren — fast sinnlos und zwecklos erscheint, mag ein Symptom sein. Denn ich bin im Grunde sowohl intellektuell als auch der Art meines Talents und meiner Kunst nach eine der durch die Problematik der Zeit am wenigst angreifbaren Künstlernaturen. Ich bin der objektiven Richtigkeit meiner Sache heute noch so sicher wie meiner selbst — aber ich bin genug in der Großstadt gewesen (vielleicht zuviell), um die Sinnlosigkeit des Künstlerdaseins für den heutigen Menschen ganz ermessen zu können. Das war wohl der große Fehler in meinem Leben, daß mich das Schicksal und der Beruf an Berlin gefesselt hat, während ich in der Einsamkeit das hätte werden können, was ich glaubte werden zu müssen. Nur, ob ich das heute noch glaube?

Mir ging es das letzte halbe Jahr körperlich nicht gut. Ich war zu völligen Umstellungen meiner Lebensweise gezwungen, und bin noch nicht aus dem Experimentieren heraus. Meine Leistungsfähigkeit war eine Zeitlang sehr gering, und besonders das alte Übel, die Schlaflosigkeit, macht mir oft tage- und wochenlang das Leben so schwer erträglich, daß auch darin ein wesentlicher Grund liegt, daß ich Dir nicht schrieb. Da ich sonst auch mit allerlei Arbeit belastet bin, ist es oft nicht sehr leicht.

Ich schließe heute, nach wie vor in der Hoffnung, daß wir uns sehen. Grüße Deine Frau vielmals.

Herzlichst Dein W.

An Arnold Schönberg

Berlin IV 35, 7. Juli 1933, Hohenzollernstraße 9

Ich habe zunächst schriftlich von Paris, dann mündlich bei Minister Rust auf schnellste Erledigung Ihrer Angelegenheit gedrungen. Man sagt mir, sie würde „bearbeitet“. Was das heißt, sieht man daraus, daß sie bis heute noch nicht erledigt ist. Ich habe deshalb noch einmal auf anderem Wege mit allem Nachdruck darauf hingewiesen und hoffe sicher, daß Sie nun etwas hören werden.

Mit vielen Grüßen an Sie und Ihre Frau

Ihr ergebener Wilhelm Furtwängler

I

An seine Mutter

Adelheid Furtwängler

Potsdam, März 1935

Ich wollte Dir, wenn ich schreibe, am liebsten schon etwas Endgültiges berichten können, deshalb habe ich so lange gewartet. Aber es zieht sich hier alles so sehr in die Länge, daß es gar nicht abzusehen ist. Außerdem ist die eigentliche Entscheidung ja längst gefallen. Meine Erklärung hast Du wohl gelesen; sie ist vielfach mißverstanden worden, jedenfalls muß man wissen, daß sie in keiner Weise mit irgendwelchen Verhandlungen über Wiederaufnahme meiner Tätigkeit in Zusammenhang steht. Sie ist vielmehr rein um ihrer selbst willen abgegeben worden, um meine Stellung als Deutscher festzustellen, damit ich auch draußen als Deutscher tätig sein kann. Ohne sie wäre das schlechterdings nicht möglich gewesen, ohne daß ich Emigrant geworden wäre. Daß ich nun deshalb hier wieder tätig sein werde, ist lediglich eine Schlußfolgerung der Zeitungen und entspricht in keiner Weise den Tatsachen. Es waren noch keine Verhandlungen, und solche dürften auch mit 90 Prozent Wahrscheinlichkeit negativ verlaufen. Ich meinerseits habe in dieser Beziehung gar keinen Wunsch, und bin froh, wenn man mich in Ruhe läßt. Ich werde etwas in Wien, vielleicht etwas in Amerika dirigieren, außerdem etwa zwei- bis dreimal im Laufe des Jahres in Berlin ein Konzert, und will im übrigen komponieren. Mehr will ich nicht. Vor allem könnte ich nicht das Orchester allein wieder übernehmen, nachdem man mir die Oper auf solche Weise fortgenommen hat

Viel, viel Liebes! Willy

An Irma Schwab

Luxor, 14. März 1936

Soeben habe ich New York abgesagt. Ich hatte so viel Berichte über politische Quertreibereien, daß ich die Geduld verlor. So bin ich wieder frei und denke mir, meine Verpflichtungen in Berlin bis Weihnachten zu erledigen und dann für das kommende Jahr überhaupt Schluß zu machen. — Ich bin eigentlich sehr befriedigt von diesem Ausgang der Sache

Die letzten Tage war ich viele Stunden in den Tempeln. Die Masse, aber noch mehr die Art dessen, was hier zu sehen ist, ist für mich im höchsten Grade unerwartet und wahrhaft überwältigend. Eine Religion der Ewigkeit, die, soweit das möglich ist, ewig von sich zeugt. Ganz in sich geschlossen, geistig und naturhaft zugleich, die wie nichts auf der Welt einem völlig gründ- und ziellos gewordenen Geschlecht zeigen könnte, warum Religion ist und sein muß. Warum sie als „Naturfunktion“ sein muß und niemals überflüssig oder ersetzt werden kann, ohne daß die Menschen sich um die tiefste Sicherheit und größte Freude des Lebens bringen. Jedenfalls habe ich das Gefühl, als ob man so etwas wie dies hier nie mehr vergessen könnte, als ob man anders fortgeht, als man kam.

An Deutschland, das heißt an den „Kulturbetrieb“ dort, mag ich nun schon gar nicht denken. Ich will auch, wenn ich zurückkomme, mich möglichst fernhalten von der entsetzlichen Kleinlichkeit dort, die das Schlimmste an allem ist.

An seine Tochter Friederike

London S. W. 1, Hyde Park Hotel (Knightsbridge) (wahrscheinlich Frühjahr 1938)

Ich habe mich so sehr gefreut, von Dir zu hören, daß ich Dir gleich antworten muß. Di mußt-mir öfter schreiben ünd auch ein bißchen erzählen, von der Schule, .wie es Djr geht, wie die Lehrer sirid, wie Dir Deine Mitschüler gefallen und ob Du Freunde oder Freundinnen unter ihnen gefunden hast. Mich interessiert das alles, und wenn Du einmal zufällig Zeit hast, schreibe mir doch an d:.e obige Adresse nach London, obwohl ich dies ja noch aus Paris schreibe.

Über all Deine Sorgen, was Du in der Zukunft anfangen sollst, müssen wir einmal ordentlich sprechen. Jetzt will ich Dir nur eines sagen: Man soll sich überhaupt vor der Zeit keine Sorgen machen. Wenn es so weit ist, wird man weitersehen, und meistens findet sich dann der richtige Weg auch. Die allerwenigsten Menschen wissen schon in Deinem Alter, was sie werden sollen, und das ist gut so. Im Juli, wenn ich nach München komme, wollen wir einmal über dies und über vieles andere sprechen. Wann fangen Deine Ferien an? Schreib mir also bald einmal und sage auch der Mami, sie soll mir mal schreiben. Wann ist denn Dein Geburtstag? Ich hab's wieder vergessen. Und viele, viele Küsse, meine Liebe Du.

Dein Vater An Ludwig Curtius

Clarens-Montreux,

(ohne Datum, wahrscheinlich Ende 1945) Clinique „La Prairie“ (Suisse)

Ich unternehme aufs Geratewohl Dir zu schreiben, ohne zu wissen, ob es je ankommt. Seitdem ich in der Schweiz bin, seit Februar dieses Jahres, dachte ich daran, Dir zu schreiben. Nun habe ich die Adresse endlich und hoffe auch von Dir zu hören. Das letztemal erzählte mir Carl Burckhardt von Dir, u. a. von Deiner 70. Geburtstagsfeier. Du hast es in Rom noch gut, die Antike, die katholische Kirche und manch anderes kann Dir zeitweilig hinweghelfen über das, was in Deutschland geschieht — wenn es es kann! Ich hier mache die Erfahrung, daß es keine Macht der Welt gibt, nichts, was mir den maßlosen Schmerz und die tiefen Sorgen nehmen oder erleichtern könnte, die mich erfüllen. Wie sehr ich Deutscher bin, was es heißt, Deutscher zu sein, weiß ich jetzt erst ganz. Das Schicksal hat eine furchtbare Wendung genommen.

Persönlich kann ich mich bis jetzt nicht beklagen. Ich lebe hier, von der Schweiz—wie lange noch — geduldetauf fremder Menschen Kosten, in der Klinik mit meiner Frau, meinem kleinen Sohn, der demnächst ein Jahr alt wird, und einem fünfjährigen Sohn aus ihrer ersten Ehe. Ihre drei anderen Kinder sind in Deutschland bei ihrem Bruder. Ich versuche seit Friedensschluß nach Deutschland zurück?ugehen, das heißt, dort etwas zu tun zu bekommen. Noch vor kurzem sah es so aus, als ob es in Wien, das noch am wenigsten zerstört ist, dazu kommen würde. Es scheiterte dann daran, daß die Amerikaner mich auf eine „schwarze Liste“ gesetzt haben und sieht nun allerdings so aus, als ob ich auf Jahre hinaus nicht mehr dirigieren kann. Der Beschluß ist sachlich in keiner Weise zu rechtfertigen, ist höchst lächerlich. Ich habe sofort protestiert, es wird aber vorläufig kaum etwas nützen. Hier habe ich, seitdem ich hier bin, Zeit gehabt zum Komponieren, ich habe eine neue Sinfonie (die Zweite!) in Partitur fertiggeschrieben und denke, daß man nach meinem Tode sich einmal mit diesem Werk auseinandersetzen wird — freilich nur innerhalb der deutschen Kultursphäre (ohne die schließlich auch weder Brahms noch Bruckner denkbar sind).

Zwischen uns ist so viel Unausgesprochenes, so viel Widersprüchliches, daß ich gar nicht so recht weiß, wo anfangen. Und ich denke, wie sich zwischen uns im Laufe des Lebens nicht nur wirklich große Verschiedenheiten gezeigt haben, sondern daß wir uns auch äußerlich sehr auseinandergelebt haben. Und doch wird es mir immer warm ums Herz, wenn ich an Dich denke. Doch ist das Gefühl wahrhafter Freundschaft unvermindert und hat mich nie verlassen, seit jenen Tagen, wo wir zusammen zu Hildebrands nach Florenz gingen, und ich zu Dir aufsah mit einer Mischung von Trotz und dankbarer Bewunderung, und doch gibt es noch immer Dinge, über die ich mich nur, und immer wieder in Gedanken mit Dir unterhalte. Wann werden wir uns einmal Wiedersehen können?

Ich hoffe, daß Du mir, falls Du dies bekommst, einmal hierherschreiben kannst! Leb wohl und sei viel, vielmals gegrüßt.

Dein Wilhelm Furtwängler An Albert Talhoff

Clärens, 24. Jänner 1946

Ihre Reaktion auf meine Verteidigungsschrift habe ich nicht anders erwartet. Auch mir war, kaum hatte ich sie geschrieben, schon peinlich, sie zu lesenj ich konnte mich nur beim besten Willen nicht dazu bringen, mich nochmal mit diesem „Stoff“ zu befassen. Die Punkte, die Sie aufsetzen, atmen freilich eine anderę, mir gemäßere Luft. Aber am Schluß fragen Sie selber; Wem wird, das gesagt? Und da liegt der Haken.

Ich wurde zu dieser Verteidigung gezwungen durch Leute, die mich zuerst aus der Schweiz ausweisen wollten, um mich den Schergen Himmlers zu überliefern und später, um mich in ein amerikanisches Lager zu bringen. Jetzt sind sie dabei, mit größter Konsequenz und Findigkeit mir sämtliche Möglichkeiten einer Tätigkeit in der Zukunft, vor allem: in Deutschland und Österreich abzuschneiden. Ich muß mich leider wehren, ganz primitiv wehren gegen die Politik der Amerikaner, die aus jedem Deutschen einen Kriegsverbrecher machen möchten. Sonst hätte ich mich wahrhaftig nicht um diese Dinge bekümmert. Und es macht mir mehr Kopfzerbrechen, die richtigen „Verteidigungspunkte“ zu finden als eine ganze Sinfonie zu schreiben.

Trotzdem haben Sie mir mit Ihren Worten wohlgetan. Sie haben recht; auch „Vorkämpfer“ antinazistischer Gesinnung zu sein, ist heute eine Bloßstellung, jedenfalls für mich. Aber es wird mir, so oder so, wohl nicht erspart werden, da ich in dieser Welt wirken muß. Ich werde, wenn ich mir etwas anderes abgerungen habe, nochmal zu Ihnen kommen.

Mit herzlichem Dank und Gruß

Ihr

Wilhelm Furtwängler An Ludwig Curtius

z. Zt. Zürich, 16. August 1946

Ist nun an sich meine „Lage“ als Komponist der Öffentlichkeit des Tages (gegenüber) nahezu hoffnungslos, so noch besonders dadurch, daß ich als bekannter Dirigent ein doppeltes Maß von Vorurteilen und auch von Neid zu überwinden habe. Dies Überwinden aber wird dadurch erschwert, daß man als Musiker in allzu naher Beziehung mit der reizbaren und tausend illegalen Einflüssen ausgesetzten Öffentlichkeit arbeiten muß. Daraus, und nicht weil ich vom billigen Erfolg der Massen berauscht worden wäre, ist die Tatsache herzuleiten, daß ich mich zur besten Zeit meines Lebens so weitgehend mit dem Dirigieren eingelassen habe. Es war ein zwar ungenügendes, aber immer noch reelles Mittel, künstlerisch als der tätig zu sein, der ich nun einmal war. Ungenügend auch deshalb, weil es im Grunde anonym blieb, und ich im wörtlichen Sinne dabei mein Licht „unter den Scheffel“ stellte Meine Dirigenten-„Karriere“, von der Du sprachst, ist ernsthafter Erwähnung nicht wert; wohl aber wäre des Erwähnens wert, daß ich manchmal menschliche, warmherzige, natürliche und echte Aufführungen mache, die man sonst nur noch in seltenen Ausnahmen hört. In Wirklichkeit war das Dirigieren das Dach, unter das ich mich im Leben geflüchtet habe, weil ich im Begriff war, als Komponist zugrundezugehen. Die Historiker und Du werden sagen, daß, wenn eine Situation so schwer durchzuhalten ist, irgend etwas an ihr falsch sein muß. Auch ich stellte mir diese Frage immer wieder. Sicher ist, daß ich in meiner Jugend unglückliche und vorübergehend „falsche“ Entwicklungsstadien durchzumachen hatte. Das hatten andere anormale Erscheinungen, zum Beispiel Bruckner, übrigens auch. Für meine jetzigen Werke kann man das nicht sagen. Wohl aber kann man sagen, daß in der Musik die „Politik“ im weiteren Sinne — schon unter den Nazis und vorher, und vollends jetzt — eine verhängnisvolle Rolle spielt, die so weit geht, daß sie nun mir sogar aus Deinen Worten entgegenklingt Aber nun genug davon. Der letzte Grund ist doch wohl, daß der Zusammenbruch Deutschlands und der deutschen Kultur, dem ich nun seit 20 Jahren mit offenen Augen zusehe, an allem schuld ist

Sei vielmals gegrüßt!

Dein W. F.

An Thomas Mann

Clärens, 4. Juli 1947

Ich glaube — als ich Ihnen seinerzeit schrieb, ohne es schließlich abzuschicken — bei Ihnen unterscheiden zu müssen zwischen Äußerungen, die aus dem Pathos des Moments geboren waren, und solchen, die das Wesentliche angehen. Wenn Sie etwa sagten, daß der „Fidelio“ Beethovens im Deutschland Himmlers nicht erklingen dürfe, so werden Sie das heute nicht aufrechterhalten. Denn ein Deutschland Himmlers hat es nie gegeben, nur ein von Himmler vergewaltigtes Deutschland. Daß in einem solchen nicht ein Werk erklingen dürfe, daß so deutsch ist — wann hätte irgendeine andere Nation die inneren Möglichkeiten zu diesem Werke aufgebracht —, wäre mehr als sinnlos. Anders ist es mit Ihren Versuchen, einem amerikanischen Publikum die Deutschen psychologisch zu erklären. Gerade weil ich hier den Deutschen in Ihnen zu fühlen glaubte und in vielem mit Ihnen einer Meinung bin, hielt ich ein persönliches Zusammentreffen für sinnvoll. Für Sie sind heute die Möglichkeiten und damit gewissermaßen auch die Verpflichtung, Deutschland zu helfen, außerordentliche — ganz gleichgültig wie die Deutschen darüber urteilen mögen.

Und wenn ich persönlich Ihrem Briefe entnehmen mußte, daß zwischen uns gegenwärtig das Trennende noch allzusehr im Vordergrund steht, so gebe ich die Hoffnung nicht auf, daß das einmal anders wird.

Ihr sehr ergebener Wilhelm Furtwängler An Emil Preetorius

Clärens, 1. Jänner 1948, Villa l'Empereur

„Dr. Faustus“ von Thomas Mann habe ich mit anfänglichem Widerwillen, dann im Verlaufe aber doch mit lebhaftem Interesse gelesen. Ich kann nicht umhin, daß — abgesehen von mannigfachen stilistischen Qualitäten — auch eine große Kenntnis der Weltlage — geistig gesprochen — daraus hervorgeht. Eine ungewöhnliche Beweglichkeit und Vielseitigkeit des Denkens ersetzt den Mangel an Selbsteintreten und Selbstverantwortung, die ihn eben doch zum Literaten, wenn auch sehr hoher Art, stempelt. Immerhin habe ich von seinem Geist und seinem Wesen, im Ganzen genommen, einen größeren Eindruck bekommen als früher. Was er über Ihr Buch schreibt, zeugt auch von seiner Kompetenz in diesen Dingen — eben daß er merkt, was hier geleistet ist

Viele liebe Grüße für heute

Ihr

Wilhelm Furtwängler An Frank Thiess

Baden-Baden, 19. Jänner 1954 Sanatorium Ebersteinburg

Es ist merkwürdig: Früher glaubte ich, im Alter, wenn man bekannt ist, hätte man freiere Verfügung über sich, und seine Zeit und könne das tun, zu dem man in der Jugend im Zwang des Aufstiegs nicht kommt. Heute sehe ich, daß das Gegenteil der Fall ist. Ich hörte es schon von Rodin, der die letzten Jahre seines Lebens infolge der Anforderungen der Kunsthändler zu keinem großen Werk mehr gekommen ist und sich verzettelt hat.. Ich sehe es an Ihnen, wie schwer es Ihnen gemacht wird, und ich sdhe es an mir. Ich habe nicht mehr, sondern unendlich viel weniger Zeit als jemals, und man muß sich schon sehr über sich selbst klar werden, um in diesem Punkt eine Änderung zu erreichen. Mir blieb jetzt nichts als die Krankheit — die ja nun auch vorhanden war —, aber wenn ich wieder gesund bin, was dann?

Mit vielen herzlichen Grüßen, schöne Grüße auch an Ihre Frau,

Ihr Wilhelm Furtwängler

An Emil Preetorius, Zürich, 27. März 1954

Es ist heute im Zeitalter der Vermassung Usus geworden, sich dem Terrorismus des Massendenkens widerstandslos zu beugen. Gerade aber die Wissenschaft vom Menschen, das heißt die richtig verstandene „Biologie“, sagt uns, daß das Individuum nicht ungestraft vergewaltigt oder ausgelöscht werden kann. Nicht ungestraft werden heute die allzu willfährigen Mithelfer und Mitdenker der Masse bleiben, die die Unmöglichkeit der Kunst dekretieren — denn Kunst ist nur zum Teil Sache der Generation und der soziologischen Situation. Zum anderen Teil ist und bleibt sie immer eine Sache des freien Individuums, so wie dieses freie Individuum — soll der Mensch überhaupt gesund bleiben — schließlich am Leben bleiben muß.

Ich habe übrigens in letzter Zeit mehrere Male mit Kokoschka gesprochen, der immerhin auch ein Künstler ist und meine Anschauungen durchaus teilt.

Ich bin bis 30. März im Parkhotel in Stuttgart, und bitte Sie, mir dorthin zu schreiben, ob Sie meinen Aufsatz haben wollen.

Mit schönen Grüßen

Ihr W. Furtwängler

An Heinrich Wollheim

Clärens, 9. November 1954, Villa Basset-Coulon

Ich bin leider von einer langwierigen Bronchitis befallen, die mir das Arbeiten unmöglich macht. Ich hoffe, in den nächsten Tagen wieder anfangen zu können, bin aber nicht sicher, wie schnell es gehen wird. Ich denke, daß ich bis etwa Ende November dann wirklich endgültig soweit fertig bin, daß ich Ihnen die Sinfonie für die Stimmen übergeben kann. Wollen Sie dann nochmals hier vorbeikommen?

Was Ottobeuren betrifft, so denke ich mir, dort eine Bruckner-Sinfonie zu machen, sehr schön. Im Moment aber kann ich mich mit Rücksicht auf meinen Gesundheitszustand und die große Arbeitslast, die ich im nächsten Frühjahr auf mir habe, nicht entschließen, noch eine Mehrbelastung anzunehmen. Bitte dem Herrn Oberbürgermeister von Ottobeuren meinen Dank zu sagen, daß er mich aufgefordert hat. Wenn er im nächsten Jahr darauf zurückkommt, ist, wie ich hoffe, die Situation günstiger; jetzt kann ich mich nicht dazu entschließen.

Mit schönsten Grüßen, auch an Ihre Frau,